Bernhard

Peter

Historische

heraldische Exlibris (86)

Exlibris

von anonymem Künstler

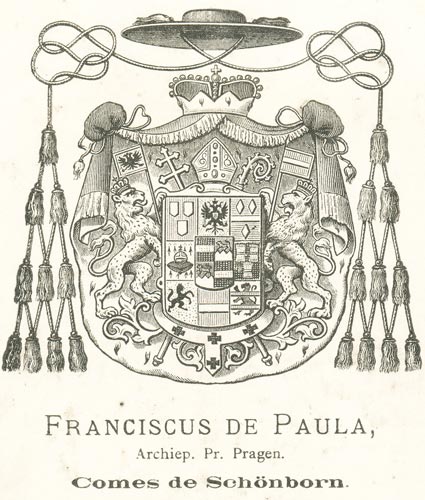

Das weder datierte noch monogrammierte und daher vom Künstler

her nicht zuzuordnende Blatt ist für den Prager Erzbischof

Franz de Paula Graf von Schönborn (24.1.1844-25.6.1899).

Dieser war der Sohn von Erwein Damian Hugo von Schönborn

(17.5.1812-12.1.1881) und Christina Maria Josefa Gräfin von

Brühl (28.3.1817-23.10.1902). Die Großeltern väterlicherseits

waren Friedrich Karl Graf von Schönborn (2.8.1781-24.3.1849),

der Begründer der Prager Linie (Böhmische Linie), und Anna

Maria von Kerpen (13.11.1784-8.10.1862). Besagter Großvater

gehörte der Generation von drei Brüdern der Familie an, die die

drei Linien zu Prag, zu Wien und zu Wiesentheid bildeten. Alle

haben Rudolf Franz Erwein Graf von Schönborn-Wiesentheid als

gemeinsamen Stammvater.

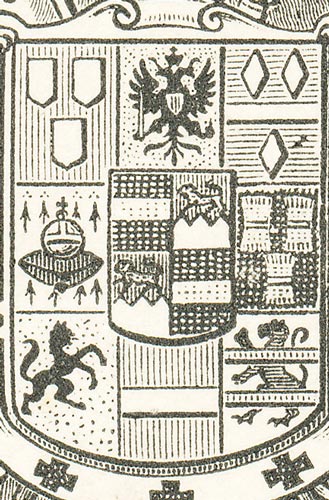

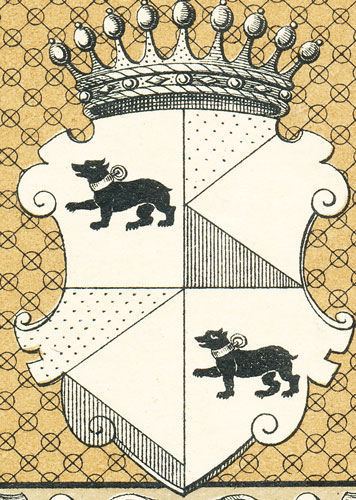

Das Wappen ist zweimal geteilt und zweimal gespalten mit geviertem Herzschild, Feld 1: in Rot drei (2:1) silberne Schildchen (reichsständische Herrschaft Reichelsberg), Feld 2: in Gold der kaiserliche, golden nimbierte schwarze Doppeladler, im rechten Fang Zepter und Schwert, im linken Fang den Reichsapfel haltend (Reich, Gnadenwappen), Feld 3: in Blau ein silberner Balken, begleitet von 3 (2:1) silbernen Rauten (Herrschaft Heppenheim), Feld 4: in Hermelin auf einem roten und mit goldenen Quasten verzierten Kissen ein goldener Reichsapfel mit goldenem Kreuz (für das Erbtruchsessen-Amt in den österreichischen Landen ob und unter der Enns), Feld 6: in Schwarz 3 (2:1) goldene aufrechte Getreidegarben (aus dem Wappen der von Buchheim), Feld 7: in Gold ein schwarzer Wolf (von Wolfsthal), Feld 8: in Rot ein silberner Balken (Erzherzogtum Österreich, Gnadenzeichen), Feld 9: in Silber ein blauer Löwe, belegt mit zwei roten Balken (Truchsess von Pommersfelden), Herzschild geviert, Feld a und d: in Schwarz ein goldener Balken (Erzbistum Prag), Feld b und c: in Rot auf drei silbernen Spitzen ein schreitender goldener Löwe mit blauer Krone (Grafen von Schönborn). Als Schildhalter werden zwei gekrönte goldene Löwen geführt (hier nicht widersehend), in den Vorderpranken an goldenen Stangen jeweils eine golden befranste Standarte haltend, rechts golden mit dem schwarzen Reichsadler (Reich, Gnadenzeichen), links rot mit silbernem Balken (Österreich, Gnadenzeichen). Für die erzbischöfliche Würde sehen wir auf dem oberen Schildrand die Mitra, hinter dem Schild schräggekreuzt das Vortragekreuz und den Krummstab. Das Ganze wird von einem Wappenmantel umhüllt, der aus einem Fürstenhut herabfällt, und darüber schwebt der Galero mit beiderseits je zehn Fiocchi; die korrekte Farbe wäre grün.

|

|

Der in Prag geborene Franz de Paula Graf von Schönborn erhielt nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Theologie an den Universitäten Prag, Innsbruck und Rom am 10.8.1873 in Prag die Diakons und am 15.8.1873 die Priesterweihe. 1875 schloß er seine Studien mit der Promotion zum Dr. theol. an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom ab, dem ehemaligen Collegio Romano. Zunächst wurde er Kaplan in Plan bei Marienbad, dann 1879 Subregens und 1882 Regens des Priesterseminars in Prag. Am 22.8.1883 wurde er von Kaiser Franz Joseph I. zum Bischof von Budweis (Ceské Budejovice) ernannt und am 29.9. des Jahres von Papst Leo III. bestätigt, als Nachfolger von Jan Valerián Jirsík. Die Bischofsweihe erhielt er am 18.11.1883. Am 21.5.1885 ernannte man ihn zum Erzbischof von Prag, als Nachfolger von Friedrich Joseph Fürst von Schwarzenberg; die päpstliche Bestätigung erfolgte am 27.7. des Jahres. Am 24.5.1889 wurde er zum Kardinal erhoben, und am 30.12.1889 wurde er Kardinalpriester von Santi Giovanni e Paolo al Celio in Rom, eine der ältesten Kultstätten der Stadt. Der Exlibrisbesitzer war Träger des Großkreuzes des österreichischen St. Stefans-Ordens. Er wurde in der St. Anna-Kapelle des Veitsdoms begraben. Das Exlibris muß also aus der Zeit 1885-1889 stammen, denn die Anzahl der Fiocchi ist 2x 10, noch nicht 2x 15.

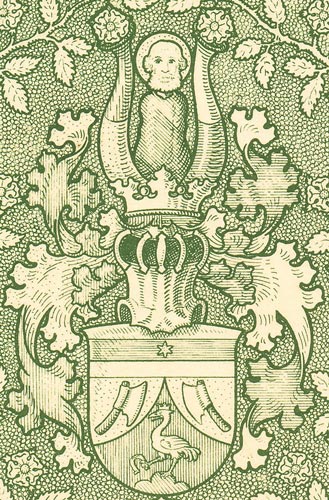

Exlibris

von Ernst Krahl

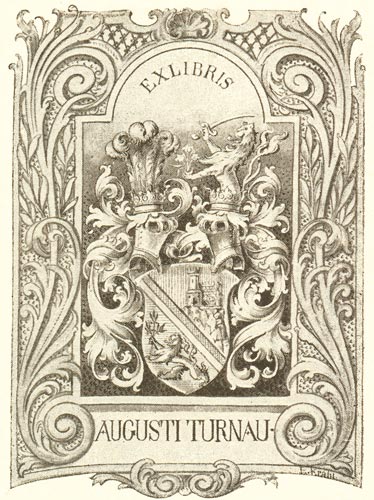

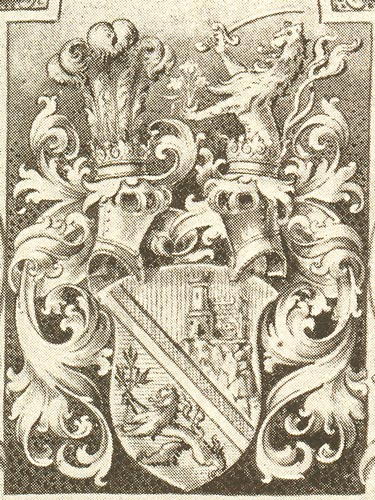

Dieses im Rasterdruck vervielfältigte Exlibris ist von Ernst

Krahl (26.10.1858-22.11.1926) gestaltet worden;

seine Signatur befindet sich rechts unten am Rand. Das mit

üppigen Jugendstil-Rankenornamenten verzierte Blatt ist

"AUGUSTI TURNAU" zugeordnet. Diese Familie besaß ein

Gut in Galizien und wurde in Person des Jacob Turnau (-1863) am

12.12.1857 in den österreichischen Adelsstand mit dem Prädikat

"von Dobczyc" erhoben (österreichisches Staatsarchiv

AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1013.29). Josef Turnau Edler von

Dobczyc, k. k. Oberst und Militär-Baudirektor in Wien, bekam am

11.1.1881 zusammen mit der Mitgliedschaft im Eisernen Kronenorden

3. Klasse den österreichischen Ritterstand (österreichisches

Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1013.28). Es gibt einen August

Ritter Turnau von Dobczyce (23.6.1865-19.8.1924), Sohn

von Josef Turnau und Klotylda Fejervary de Keresztes, der in

Ragusa, Dalmatien, geboren wurde, eine militärische Karriere

machte, 1901 Major im Generalstab wurde, 1914 Generalstabschef

der 56. Infanterie-Division und Kreiskommandant in Piotrków

wurde und der 1918 bis Kriegsende als Oberst Kommandant des

Schützen-Regiment I diente (österreichisches Staatsarchiv

AT-OeStA/KA NL 523 (B)). Er war mit Stella Henrietta

Wattman-Maelcamp-Beaulieu verheiratet. Möglicherweise ist das

der Exlibrisbesitzer.

|

|

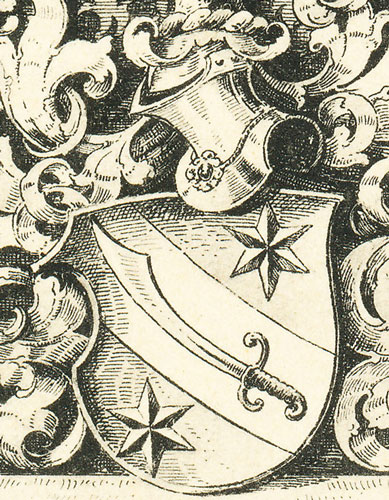

Das Wappen der Familie Turnau von Dobczyc wird im Siebmacher Band: Gal Seite: 231 Tafel: 280 beschrieben. Es ist von Rot und Blau durch einen schwarz-golden der Länge nach geteilten Schrägrechtsbalken geteilt, oben auf einem natürlichen Felsen eine zweitürmige silberne Burgruine, unten ein silberner Löwe, mit den Vorderpranken einen grünen Lorbeerzweig mit roten Früchten haltend. Das frühere Wappen hat nur einen Helm, zu rechts rot-silbernen und links blau-silbernen Decken drei Straußenfedern, rot-silbern-blau. In der verbesserten, späteren Form werden zum gleichen Schild zwei gekrönte Helme geführt, Helm 1 (rechts): zu rot-silbernen Decken drei Straußenfedern, rot-silbern-rot, Helm 2 (links): zu blau-silbernen Decken ein wachsender silberner, doppelschwänziger Löwe, der mit der erhobenen rechten Vorderpranke einen Krummsäbel schwingt und der in der linken Vorderpranke drei grüne Lilienstengel mit silbernen Blüten hält (Tinkturen nach den Unterlagen zum Diplom).

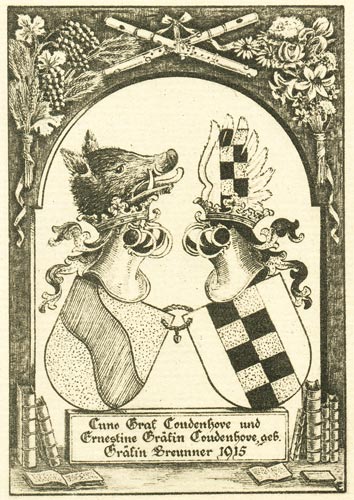

Exlibris

von Ernestine Gräfin Coudenhove

Ernestine Gräfin

Coudenhove hat dieses Exlibris für sich und ihren Ehemann

selbst im Jahre 1915 angefertigt; in der rechten unteren Ecke ist

das C mit dem einbeschriebenen E als Monogramm eingedruckt. Gräfin

Ernestine Maria Gobertina Agathe von Breuner-Enkevoirt

(17.8.1861-22.10.1945) war die Tochter von August Johann

Evangelist Karl Borromeus Joseph Graf Breuner-Enkevoirt

(1.10.1828-21.2.1894) und Agathe Maria Gräfin Széchényi de

Sárvár-Felsövidék (18.10.1833-20.11.1920). Ihr eigenes Wappen

ist der heraldisch linke Teil des Allianzwappens, in Silber ein

schwarz-golden in zwei Reihen geschachter Pfahl, auf dem

gekrönten Helm mit schwarz-goldenen Decken ein silberner Flug,

beiderseits belegt mit dem schwarz-golden in zwei Reihen

geschachten Pfahl. Die Familie stammt aus der Steiermark. Der

Doppelname kam zustande, weil der Urururgroßvater der

Exlibrisbesitzerin, Anthonie Graf Breuner (1698-1757), der Erbe

des Grafen Adrian von Enkevoirt (-1738) war und den Namen Breuner

von Enkevoirt annahm.

Der im Eignerfeld genannte Ehemann war Konrad Kuno Joseph Maria Graf von Coudenhove-Honrichs (15.3.1858-6.6.1915), der Sohn von Karl Maria von Coudenhove (3.12.1814-28.8.1868), österreichischer Feldmarschalleutnant, und Marie Leopoldine Honrichs zu Wolfswarffen (5.1.1826-14.3.1894); für letztere war es die zweite Ehe. Die Familie des Ehemannes stammt ursprünglich aus Brabant und wurde 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben. Es gab zwei wichtige Zweige, einen Zweig Coudenhove-Kalergi mit dem ehemaligen Hauptsitz auf dem westböhmischen Schloß Ronsperg (1945 vertrieben) und einen Zweig Coudenhove-Honrichs mit Sitz auf den mährischen Schlössern Kunštát (1945 vertrieben und enteignet) und Dalecín (1939 an einen Orden vererbt). Der Ehemann stammt aus dem zweiten Zweig. Der goldene Schild ist mit einem roten Wellenschrägbalken belegt, auf dem gekrönten Helm mit rot-goldenen Decken wird ein schwarzer, silbern bewehrter Eberkopf geführt.

Beide Schilde des Ehewappens sind mit einem kleinen Kettchen oder Seil mit einander verbunden. Der äußere Rahmen zeigt durch Bücher unten und zwei schräggekreuzte Querflöten oben die kulturellen Interessen des Paares an; die beiden oberen Zwickeln sind mit einem Bündel aus Weinreben mit Blättern und Trauben und mit Getreidehalmen links und mit einem Blumenstrauß rechts gefüllt.

|

|

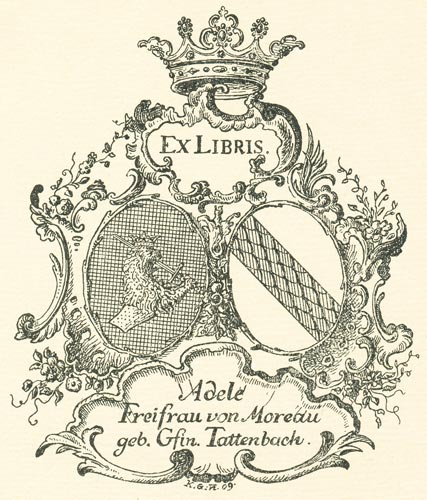

Exlibris

von Katharina von Hohenlohe

Das vorliegende Blatt ist ganz

unten am Rand mit "K.G.H. 09" im Druck monogrammiert

und datiert. Diese Initialen stehen für Katharina Amalie Leonore

Marie Therese Eleonore Prinzessin zu Hohenlohe-Waldenburg

(10.7.1868-22.2.1952) als Zeichnerin und Entwerferin des 1909

entstandenen Exlibris. Sie war vermählt mit August Freiherr von

Gise (5.10.1850-15.7.1913), Oberhofmeister, Mitglied des

Deutschen Reichstags und Mitglied der Kammer der Abgeordneten des

Landtags des Königreichs Bayern. Als Eignerin wird angegeben

"Adele Freifrau von Moreau geb. Gfin. Tattenbach. Adelheid

Gräfin von Tattenbach (1.7.1853-) hatte Freiherr

Maximilian August von Moreau (26.1.1852-12.9.1892)

geheiratet, den Sohn von Freiherr Friedrich August von Moreau

(18.7.1814-2.6.1885) und Freiin Adelheid von Gise

(6.10.1831-12.11.1898). Und hier wird die Verbindung zur

Zeichnerin klar: Der Mann der Zeichnerin war ein Sohn von

Freiherr Maximilian Joseph August Philipp Reinhard von Gise, des

bayerischen Gesandten an den sächsischen Höfen in Dresden. Und

dieser war der Bruder der vorgenannten Freiin Adelheid von Gise,

denn ihrer beider Eltern waren Freiherr Friedrich August von Gise

und Gräfin Franziska Bertrand de St. Remy de La Perouse. Die

Zeichnerin fertigte dieses Blatt also für die Cousine ihres

Mannes an.

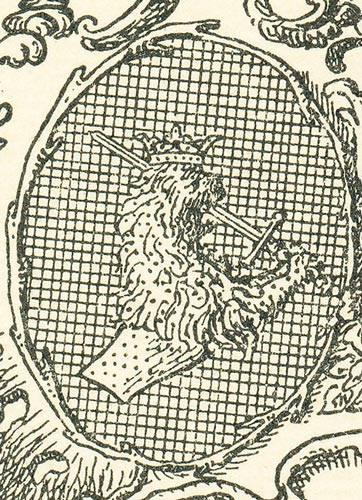

Von der Heraldik sehr sehen wir ein typisches Ehewappen in Form zweier zusammengestellter und leicht einander zugeneigter Ovalschilde, heraldisch rechts das gewendete Wappen der von Moreau, in Schwarz ein gekrönter oberhalber goldener Löwe, der sich ein silbernes Schwert durch den Rachen stößt (die nicht dargestellte Helmzier wäre zu schwarz-goldenen Decken der Löwe aus dem Schild wachsend), links gegenüber dasjenige der von Tattenbach, in Silber ein schrägrechter, geschuppter roter Balken (die nicht dargestellte Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken eine wachsende rotgekleidete Meerjungfrau ohne Arme, auf dem Kopf mit goldenen Haarflechten ein roter, silbern aufgeschlagener Hut.

|

|

Während die von Tattenbach eine österreichische und altbayerische Adelsfamilie sind, die 1598 in den erbländisch-österreichischen Freiherrenstand, 1623 in den Reichsfreiherrenstand und 1637 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde, wurden die von Moreau erst am 31.7.1824 erst in den Freiherrenstand erhoben. Die Begünstigte waren Elise Moreau, geborene Hanssmann, die Witwe von Markus Moreau, sowie ihre Söhne Johann und Friedrich Moreau (lt. Siebmacher Bayern). Das Wappen, das sie bei der Standeserhebung bekamen, ist das der erloschenen Taufkircher von Taufkirchen, die aus Taufkirchen bei München kamen und im 17. Jh. ausgestorben sind. Das war ein großer Fehlgriff des königlich bayerischen Reichsheroldsamtes: Der besagten Familie Moreau gehörte das Wasserschloß Taufkirchen bei Taufkirchen an der Vils, und man wollte ihnen eigentlich das Stammwappen der von Taufkirchen (Tauffkirchen) geben, das aber geteilt war, oben in Rot ein silberner Pfahl, unten blau. Schloß Taufkirchen war da längst in andere Hände gekommen, erst an die Herren von Fraunberg, dann an die Fugger, dann an die von Puech, schließlich an die von Moreau. Diese Familie erlosch erst 1871, insofern wäre die Wappenübertragung sowieso ein äußerst seltsamer Akt gewesen. Statt dessen aber nahm das Heroldsamt die falsche Familie, die Taufkircher aus der Münchener Gegend, aber die waren wenigstens mit dem Tod von Maria Catherina 1686 lange genug erloschen, so daß es keine Interessenskonflikte gab. Deshalb führen die von Moreau ein ihnen nicht zustehendes Wappen einer erloschenen, nicht mit ihnen verwandten Familie, und das aufgrund eines Besitzes, der der anderen Familie nie gehört hatte. Einzige Ehrenrettung, aber auch nicht wirklich: Die Taufkircher von Taufkirchen führten den Löwen ungekrönt.

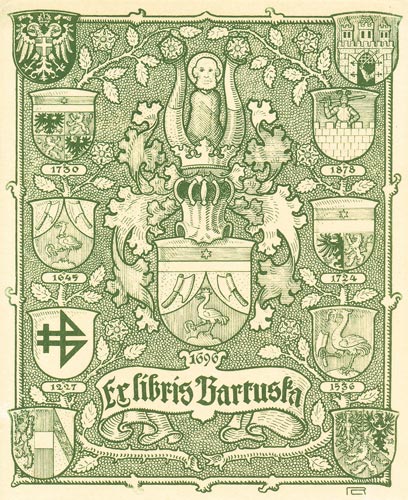

Exlibris

von Lorenz Rheude

Dieses Exlibris von Lorenz M.

Rheude (17.12.1863-1.5.1939) für Dipl.-Ing. Rolf Erich

Bartuska, geboren am 21.5.1896 in Bielitz-Biala,

gestorben am 25.1.1970 in St. Pölten (Niederösterreich), bietet

eine große Fülle an Wappen, insgesamt 11 Stück, ein Vollwappen

in der Mitte und 10 Wappenschilde an den vertikalen Seiten, die

Eckschilde jeweils noch etwas weiter nach außen gerückt. Rolf

Erich Bartuska war Oberingenieur und Direktor der Metallwalzwerke

in Friedland an der Mohra (Mähren, heute Bridlicná). Er war der

Sohn des Gärtnereibesitzers Johannes Bartuska, geboren am

22.3.1863 in Wien-Rossau, gestorben am 11.8.1914 in Bielitz, und

dessen Frau, Martha Maria geb. Rudolff, geboren am 2.7.1869 in

Freiwaldau, gestorben am 17.5.1950 in Wien-Meidling. Rolf Erich

Bartuska, der dieses Exlibris in Auftrag gegeben hatte, war

vermählt mit Irmengard Dagmar geb. Hinterstoisser, geboren am

14.4.1902 in Teschen, gestorben am 18.8.1941 in Troppau. Rolf

Erich Bartuska hat zeitlebens an der Erforschung der

Familiengeschichte gearbeitet und ist der Herausgeber eines 1931

im Selbstverlag erschienenen genealogischen Werkes über die

Geschichte der Familie seiner Frau: "Die Hinterstoisser,

eine genealogisch-biographische Studie", außerdem

publizierte er das Werk "Bartuska, zur Namensgeschichte

eines Geschlechts".

Die vier Eckwappenschilde haben regionalen Bezug, oben sehen wir zwei Stadtwappen, unten zwei Landeswappen. Optisch oben links steht das Stadtwappen von Wien, in Schwarz ein goldener Doppeladler, eine Kaiserkrone zwischen den Köpfen schwebend, belegt mit einem roten Schild mit durchgehendem silbernem Kreuz. Kaiser Friedrich III. gewährte am 26.9.1461 der Stadt das Privileg, den goldenen Adler mit zwei Köpfen zu führen und eine Kaiserkrone zwischen beiden zu positionieren - ohne Brustschild. Es war zwar der kaiserliche Doppeladler, doch in invertierten Farben. Nur zwei Jahre später war der Kaiser enttäuscht von Wiens Treue und entzog das Privileg, neuer Nutznießer desselben war die Stadt Krems an der Donau, die diesen Adler auch heute noch als Stadtwappen führt. Nach Versöhnung mit dem Kaiser 1465 bekam Wien das Privileg zurück, nun aber kam das rote Schildchen mit dem silbernen Kreuz auf die Brust, und so wurde das Wappen von der Stadt bis 1925 geführt (vgl. auch Siebmacher Band: St Seite: 68 Tafel: 102). In leicht abgeänderter Form war es auch das Stadtwappen 1934-1945, wobei die Krone zwischen den Adlerköpfen 1938-1945 nicht die heraldische, sondern die ottonische Kaiserkrone war. In der Zwischenzeit 1925-1934 war der Schild mit dem Kreuz ohne Adler in Gebrauch. 1946 wurde die Form von 1925 wieder zum Stadtwappen bestimmt. Heute führt die Stadt Wien den Schild alleine oder auch in Form eines Brustschildes auf einen schwarzen, golden bewehrten (einköpfigen) Adler, also nun in anderer Grundfarbe. Zur Stadt Wien paßt der Wappenschild für Habsburg-Lothringen, also die oberste Ebene des Wappens der Habsburger-Monarchie, in der optisch linken unteren Ecke, er ist zweimal gespalten, rechts in Gold ein roter, blau gekrönter Löwe (Grafschaft Habsburg), Mitte: in Rot ein silberner Balken (Erzherzogtum Österreich), rechts: in Gold ein roter, mit drei silbernen Alérions belegter Schrägbalken (Herzogtum Lothringen).

In der optisch rechten oberen Ecke befindet sich das zweite Stadtwappen, dasjenige für Prag, in Rot drei goldene Zinnentürme auf einer zinnenbekrönten goldenen Stadtmauer, das darin befindliche Tor mit geöffneten Torflügeln und aufgezogenem Fallgitter, in der Schwärze des Tordurchgangs ein silberner geharnischter angewinkelter Arm mit silbernem Schwert. Ursprünglich war das das Wappen der Prager Altstadt, und ganz früher wurde es mit silberner Stadtmauer in rotem Feld geführt. 1475 änderte Kaiser Friedrich III. die Tinkturen der Stadt von Silber nach Gold, zur Belohnung für militärische Hilfe bekam die Stadt die Besserung verliehen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verlieh Kaiser Ferdinand III. 1649 den Schwertarm im Tor hinzu, wiederum ein Dank für den militärischen Einsatz der Stadt gegen die Schweden. Die hier nicht dargestellten Helme, Kleinode und Prunkstücke unterlagen weiteren Veränderungen, der Schild blieb. Zur Stadt Prag paßt der Schild für die drei historischen Landesteile Tschechiens in der rechten unteren Ecke, er ist göpelförmig aufgeteilt, Feld 1: in Blau ein silbern-rot geschachter Adler (Markgrafschaft Mähren), Feld 2: in Gold ein schwarzer Adler, auf der Brust belegt mit einer silbernen Mondsichel, die in der Höhlung zu einem Kreuzchen ausgezogen ist (Herzogtum Schlesien), Feld 3: in Rot ein silberner, doppelschwänziger Löwe (Königreich Böhmen).

|

|

Zwei Rosenäste mit Blättern und Blüten beginnen vor typischem Rheude-Hintergrund aus lauter kleinen Kreisen unten in der Mitte, ziehen sich an den Seiten hoch und treffen sich oben in der Mitte. Entlang dieser Äste sind verschiedene Familienwappen mit Jahreszahlen dokumentiert. Das sind alles Wappen, die im Laufe der Geschichte mit Familien des Namens Bartuska in Verbindung stehen, wobei die Familien durchaus unterschiedlich sind und die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Familien offen sind. Eine zusammenhängende Gruppe bilden jeweils die Wappen von 1724 und 1730 sowie diejenigen von 1536, 1645 und 1696. Die Wappen von 1227 und 1878 stehen für sich und sind ohne logischen Anschluß an die anderen.

Bei der Jahreszahl 1878 sehen wir ein Wappen der Familie Bartuska, wie es am 13.02.1878 dem Colonel der Infanterie, Kommandant des 62. Infanterie-Regimentes Ludwig Prinz von Bayern und k. k. Oberst Maximilian Bartuska (-8.11.1882) zu Karlsburg in Siebenbürgen anläßlich seiner Erhebung in den Adelsstand durch Kaiser Franz Josef I. mit dem Prädikat Bartuska von Bartavar verliehen wurde, in Blau eine silberne, schwarz gefugte Zinnenmauer, hinter der ein silbern Geharnischter hervorwächst, mit der Rechten ein Schwert schwingend, die Linke eingestemmt, auf dem Helm drei Straußenfedern, eine silberne zwischen zwei roten. Die hier nicht dargestellte Helmzier wäre auf dem gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken der Geharnischte wie im Schild wachsend (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 47.2, Rietstap mit Herkunftsangabe Transsilvanien). Ein Sohn des Adelserwebers, des Generalmajors und Platzkommandanten von Pest (Budapest), Maximilian Bartuska von Bartavar (-8.11.1882) war Maximilian Franz Stefan Bartuska von Bartavar (10.8.1856), der ebenfalls eine militärische Karriere machte, erst bei der Infanterie, dann bei der Kavallerie, und 1889/1890 Rittmeister, 1895 Major, 1907 Generalmajor und 1911 Feldmarschalleutnant wurde. Er war bei einer Brigade der ungarischen Landwehr im Einsatz und nahm 1913 seinen Abschied. Ein anderer Sohn des ASdelserwerbers war der gleichnamige Maximilian Bartuska, 1876 Lieutenant im 44. Infanterie-Regiment Erzherzog Albrecht. Aus der selben Familie wurde Emil Bartuska von Bartavar Regierungsrat und Oberinspektor.

Bei der Jahreszahl 1724 ist ein ganz anderes Wappen einer Familie Bartuska zu sehen, das am 27.3.1724 dem kaiserlichen Postamtsbuchhalter Franz Maximilian Bartuska zusammen mit dem rittermäßigen Adelsstand verliehen worden war, nach Rietstap der Stadt Wien zugeordnet, wo er das Haus Nr. 790 (neu: 34) in der Wollzeile besaß: Unter einem silbernen Schildhaupt, dieses mit einem blauen, mit einem goldenen sechszackigen Stern belegten Balken, gespalten, rechts in Gold ein halber schwarzer Adler am Spalt, links in Blau ein silberner, rotgezungter Löwe. Die zugehörige, hier aber nicht verwendete Helmzier wäre auf dem gekrönten Helm mit rechts schwarz-goldenen und links blau-silbernen Decken ein wachsender silberner Löwe zwischen einem rechts golden-schwarz und links blau-silbern geteilten Flug (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 18.37). Im Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger ist dieses Wappen in einer Zeichnung von Alexander von Dachenhausen abgebildet. Franz Maximilian Bartuska war der Sohn von Johann Bartuska, der 1645 als Leitnant im Dreißigjährigen Krieg diente, von den Schweden bei der Belagerung von Brünn gefangen genommen wurde und an den erlittenen Strapazen starb.

Der Wappenschild des Jahres 1227 trägt eine schlichte schwarze Hausmarke in silbernem Feld. Dabei handelt es sich um das Wappen der Bartus von Betov, das es auch vom gleichen Künstler als Vollwappen gezeichnet gibt; die Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken ein wachsender, in einen Kettenärmel mit Ellenbogenkachel gekleideter Rechtsarm, der ein silbernes, golden gegrifftes Schwert schwingt. Das erste Mal taucht der Familienname im genannten Jahr als "Bartus iudex de Betov" zu Vöttau bei Frain a. Thaya auf (Landesarchiv Brünn, Urkunden des Klosters Bruck H3). 1367 erscheint ein Barthos(s)ius, Baruschius oder Barthoschek als Vasall des Bistums Olmütz. 1421 erscheint ein Barthos(s)ko von Przna (Preschno) al. von Hullein als Olmützer Lehenshofrichter (gem. Lehensgerichtsbuch und Belehnungsbüchern). Beim Jahr 1536 sehen wir in Rot auf einem Hügel einen goldenen Vogel Strauß mit blauen Beinen, der im Schnabel ein Hufeisen trägt und in dem erhobenen rechten Fang ein Beil mit gebogenem Stiel hält.

Der nachmalige Prag-Altstädter Primator Johannes Bartossek gen. Bartusskowicz wurde 1556 mit mit dem Adelsprädikat "von Drazitz" in den böhmischen Wladykenstand erhoben. Der aus Neu-Titschein stammende Tuchmacher Georg Bartussky (Name mit Varianten) wurde 1650 das Bürgerrecht von Brünn verliehen.

Das Wappen des Jahres 1645 ist eine Weiterentwicklung des Straußenwappens von 1536: Der Schild ist mit einer eingebogenen Spitze geteilt, Feld 1 und 2: in Gold einwärts schräggelegt je ein Beil mit gebogenem Stiel, Feld 3: in Rot auf einem grünen Dreiberg stehend ein goldener Vogel Strauß mit einer Krone um den Hals, der im erhobenen rechten Fang ein Hufeisen trägt. Das wird in der Mitte beim der Jahreszahl 1696 zugeordneten Hauptwappen mit einem Schildhaupt kombiniert, das wir bereits beim Jahr 1724 gesehen haben: Unter einem silbernen Schildhaupt, dieses mit einem blauen, mit einem goldenen sechszackigen Stern belegten Balken, mit einer eingebogenen Spitze geteilt, Feld 1 und 2: in Gold einwärts schräggelegt je ein Beil mit gebogenem Stiel (solche Kurzbeile werden als Parten oder Barten bezeichnet, möglicherweise eine lautmalerische Anspielung auf den Familiennamen Bart-uska), Feld 3: in Rot auf einem grünen Dreiberg stehend ein goldener, gekrönter Vogel Strauß, der im erhobenen rechten Fang ein Hufeisen trägt. Im unteren Teil ist also nur die Krone vom Hals auf den Kopf versetzt worden. Dies ist das einzige Wappen mit Kleinod, zu rechts rot-goldenen und links blau-silbernen Decken wird auf dem gekrönten Helm ein wachsender, grün gekleideter Mannesrumpf mit goldenem Nimbus um den Kopf (das stellt den hl. Bartholomäus dar, von dem sich der Name Bartuska ableitet) zwischen zwei Büffelhörnern geführt, das rechts rot-golden geteilt, das linke silbern-blau, beide in den Mündungen je mit einer golden bebutzten Rose besteckt (die beiden Rosen sind vermutlich dem Kommunalwappen von Bielitz entnommen, dort rot in grünem Feld, heute Bielsko-Biala).

Es bleibt noch der Schild von 1730, wo uns das nämliche Schildhaupt zum dritten Mal begegnet: Unter einem silbernen Schildhaupt, dieses mit einem blauen, mit einem goldenen sechszackigen Stern belegten Balken, geviert, Feld 1 und 4: in Gold ein schwarzer, golden bewehrter und einwärts sehender Adler, Feld 2 und 3: in Rot einwärts ein silberner Löwe. Im Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger ist dieses Wappen in einer Zeichnung von Alexander von Dachenhausen abgebildet. Dort sehen wir auch die beiden hier nicht gezeigten Kleinode, Helm 1 (rechts): auf dem gekrönten Helm mit schwarz-goldenen Decken der schwarze Adler, Helm 2 (links): auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken ein wachsender silberner Löwe zwischen einem Paar Büffelhörner, das rechte Horn silbern-blau, das linke Horn rot-silbern geteilt. Dieses Wappen wurde dem einzigen Sohn des oben erwähnten kaiserlichen Postamtsbuchhalters Franz Maximilian Bartuska verliehen, das war Franz Daniel von Bartuska (gest. 3.4.1754). Dieser begann auch im Dienste der Post und unternahm dann speziellere Missionen auch diplomatischer Art, dann studierte er Rechtswissenschaften, promovierte zum Dr. iur., wurde Beisitzer des niederösterreichischen Stadt- und Landgerichts, trat 1720 in den inneren Rat der Stadt Wien ein und wurde schließlich Obereinnehmer der "Banco-Hauptcassa", wo er zur Konsolidierung der Stadtkasse beitrug. Kaiser Karl VI. erhob ihn mit Diplom vom 27.2.1730 zu Wien in den Reichs- und erbländischen Ritterstand mit dem Prädikat "Edler von" und gewährte ihm die Wappenbesserung, die wir hier bei der Jahreszahl 1730 sehen. Besagter Dr. Franz Daniel Edler von Bartuska wurde 1731 und 1732 Wiener Bürgermeister und war 1733-1736 Wiener Stadtrichter. Er wurde 74 Jahre alt und wurde bei den Wiener Franziskanern begraben. Das Wappen von 1730 steht damit unmittelbar mit dem von 1724 in Zusammenhang und ist eine Verbesserung desselben.

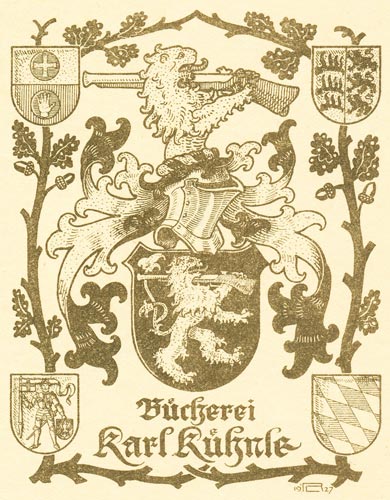

Exlibris

von Lorenz Rheude

Lorenz M. Rheude

(17.12.1863-1.5.1939) hat dieses Blatt im Jahre 1927 für die

Bücherei des Karl Kühnle gestaltet, wie die eingedruckte

Monogrammierung am unteren rechten Rand verrät. Zwei Eichenäste

mit Blättern und Früchten bilden den Rahmen, jeweils mit einem

kurzen Ast unten bis zur Mitte und einem langen Ast an der Seite,

der oben bis zur Mitte führt. Das Wappen Kühnle zeigt in

Schwarz einen links aufspringenden Löwen mit braunem Gewehr mit

silbernem Lauf über der Schulter auf grünem Dreiberg, auf dem

Helm zu schwarz-goldenen Decken auf ebensolchem Wulst der Löwe

wie im Schild wachsend (Siebmacher Band: Bg2 Seite: 28 Tafel: 48,

unter Bezugnahme auf Hanns Ludwig Kühnle, Kürisser

(Panzerreiter) bei Churpfalz 1600).

Vier Wappen in den Ecken verleihen dem Blatt Regionalbezug: Optisch oben links sehen wir das Stadtwappen von Schwäbisch Hall, geteilt, oben in Gold innerhalb eines roten Kreises ein goldenes Kreuz (hier wie ein Tatzenkreuz gestaltet), unten in Rot innerhalb eines blauen, silbern gesäumten Kreises eine silberne aufrechte rechte Hand, wobei hier zwei Fehler passiert sind: Die Schraffur des oberen Kreises steht für Blau, es müßten aber vertikale Striche für Rot sein, und der silberne Saum fehlt beim unteren Kreis. Das zugehörige historische Landeswappen ist gegenüber zu sehen, dasjenige des Königreichs Württemberg, gespalten, rechts: Stammwappen der Herzöge von Württemberg, in Gold drei schwarze Hirschstangen übereinander, links: Herzöge von Schwaben, in Gold 3 schwarze, schreitende Löwen (eigentlich ursprünglich Leoparden) übereinander. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Exlibris bestand aber der Volksstaat Württemberg mit anderem Wappen. Optisch unten links sehen wir das Stadtwappen von Bamberg, in Rot ein silberner Geharnischter mit einem roten Kreuz auf der Brust und einem silbernen Schwert am Gurt, in der Rechten eine Lanze mit silbernem Fähnlein, darauf ein rotes durchgehendes Kreuz, die Linke gestützt auf einen blauen Schild mit silbernem Adler). Und der vierte Eckschild ist wiederum das bayerische Landeswappen, silbern-blau schräggerautet.

|

|

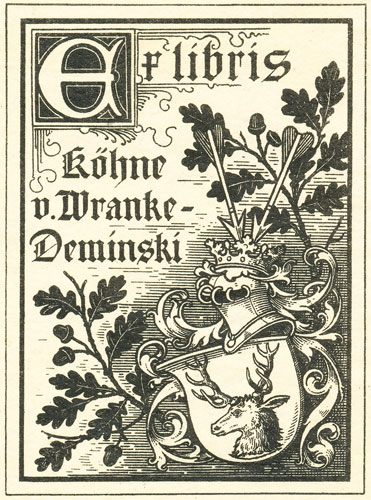

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt

Dieses heraldische Exlibris

(Klischeedruck, Blattgröße ca. 10,9 x 8,4 cm) für die Familie Köhne

von Wranke-Deminski ist eine Arbeit von Adolf Matthias

Hildebrandt (16.6.1844-30.3.1918). Das eingedruckte

Künstlermonogramm befindet sich unterhalb des unteren

Schildrandes; das Blatt ist nicht datiert. Als Dekoration werden

zwei Eichenzweige mit Blättern und Früchten verwendet. Das

Wappen zeigt in Silber einen roten Hirschkopf mit Geweih

(Zwölfender), auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken

zwei gestürzte silberne Pfeile. Das Wappen wird beschrieben im

Siebmacher Band: Pr Seite: 207 Tafel: 256 und Seite: 459 Tafel:

498. Im Rietstap wird für die ostpreußische Familie

kaschubischen Ursprungs das Nobilitierungsdatum mit dem 15.8.1842

angegeben, mit der Blasonierung: "D'argent, à une tête et

col de cerf de gueules. Casque couronné. Cimier: deux flèches

d'argent, les pointes en bas." Das genannte Datum ist nicht

korrekt, denn am 25.10.1841 wurde Adolf Tuisko Hermann Köhne

Herr auf Rittersberg und Hutten (Kreis Schlochau),

Landschaftsdirektor und Ehrenritter des Johanniterordens,

vermählt mit Mathilde Johanna Frederike Laurette von

Wranke-Deminski, in den preußischen Adelsstand erhoben. Mit

Wirkung vom 6.9.1854 bekam er sein Diplom als Köhne von

Wranke-Deminski. Das genannte Ehepaar hatte 6 Kinder, darunter

den königlich-preußischen Major Ottomar Friedrich Hermann Adolf

Köhne von Wranke-Deminsky (24.7.1837-20.5.1889), und der hatte

wiederum einen Sohn namens Erich Köhne von Wranke-Deminski.

Welches Familienmitglied den Auftrag zu diesem Exlibris gegeben

hat, erschließt sich nicht aus dem Blatt.

|

|

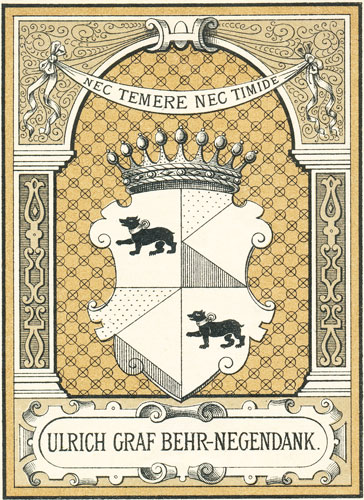

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt

Adolf Matthias Hildebrandt

(16.6.1844-30.3.1918) ist der Urheber dieses Bücherzeichens für

Ulrich Graf Behr-Negendank (1826-1902), das aber

weder datiert noch monogrammiert ist. Der mit einer gräflichen

Rangkrone bedeckte Wappenschild ist geviert, Feld 1 und 4: in

Silber ein schreitender schwarzer Bär mit beringtem goldenen

Halsband, Feld 2 und 3: von Gold und Rot mit einer rechten

silbernen Seitenspitze geteilt. Die hier nicht dargestellte

Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken der schreitende

schwarze Bär mit seinem goldenen Halsband (so ist das Wappen auf

einer Draperie in der Marienkirche Brandshagen dargestellt). Die

Devise lautet: "NEC TEMERE NEC TIMIDE" - weder

unbesonnen noch furchtsam.

Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank (9.5.1826-8.9.1902) lebte in Pommern auf seinem Gut Semlow, dort wurde er geboren, und dort starb er auch. Er war der Sohn von Carl August David Friedrich Ulrich von Behr-Negendank (24.6.1791-12.9.1827) und Sophie von Maltzahn. Er ging in Stralsund zur Schule und studierte in Heidelberg und Berlin Jura. Bis 1851 diente er als Offizier im Gardekürassierregiment. Nach einer ausgedehnten Kavalierstour in Europa, Ägypten und Kleinasien kehrte er 1853 in die Heimat zurück und übernahm die Verwaltung der ererbten Güter in Pommern. Am 20.5.1854 heiratete er Elma Gräfin zu Innhausen und Knyphausen (1834-1919).

In Semlow ließ er um 1850 die alten reetgedeckten Wirtschaftsgebäude seines Gutes abreißen und durch unverputzte Backsteinbauten ersetzen. Der preußische König erhob ihn 1861 in den preußischen Grafenstand, erst nur persönlich, dann wurde 1868 der Grafenstand auf die gesamte eheliche Nachkommenschaft ausgedehnt. Der preußische König ernannte ihn 1863 zum Kammerherrn. Im Jahre 1865 erhielt er das Erbküchenmeisteramt des Fürstentums Rügen und des Landes Barth.

Er widmete sich neben seinen Gütern der Politik. 1858-1868 war er Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Pommern, 1868-1902 Mitglied des Preußischen Herrenhauses, außerdem 1871-1874 und 1881-1883 Mitglied des Reichstag für die Deutsche Reichspartei. Er war 1867-1869 Landrat des Kreises Franzburg, 1869-1883 Regierungspräsident in Stralsund, und 1883-1891 war er Oberpräsident der preußischen Provinz Pommern. 1891 zog er sich auf seine Güter zurück und quittierte den aktiven Staatsdienst, wobei er noch zum Abschied zum Wirklichen Geheimrat ernannt wurde. Er war seit 1890 Ehrenbürger der Stadt Stralsund und 1891 auch der Stadt Stettin.

|

|

Insgesamt vier Adelsfamilien von Behr führen ihre Abstammung auf einen gemeinsamen Urahn zurück, auf Eberhard Bere, der im Gefolge Heinrichs des Löwen und seiner Söhne genannt wurde. Alle vier Familien betrachten sich daher als vier Stämme derselben großen Behr-Familie, führen aber unterschiedliche Wappen:

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt

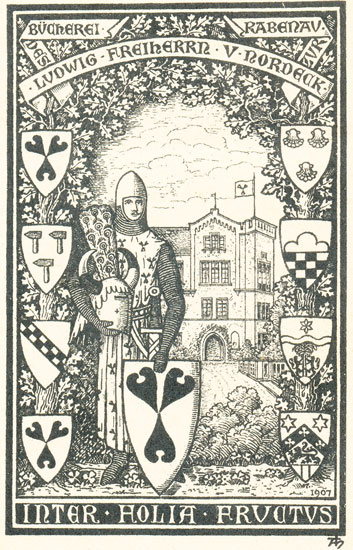

Dieses Blatt ist eine Arbeit

aus dem Jahr 1907 von Adolf Matthias Hildebrandt (16.6.1844-30.3.1918);

der Eigner ist auf dem Inschriftenband angegeben, das sich oben

bogenförmig durch das Eichenlaub zieht und an beiden Seiten

mehrfach geknickt ist: "BÜCHEREI DES LVDWIG FREIHERRN V

NORDECK ZVR RABENAV". Die unterste Zone des Blattes ist mit

der Devise abgeteilt: "INTER FOLIA FRVCTVS" - zwischen

den Blättern gibt es Früchte, passend illustriert durch das

dichte Eichenlaub der beiden Eichenbäume, die seitlich das

Zentralfeld flankieren. Das Eichenlaub wächst oben zur Mitte und

bildet einen bogenförmigen Rahmen des Zentralfeldes mit der

Ansicht eines Schlosses. Vor dem Schloß steht ein Ritter mit

einem Waffenrock, der mit dem Schildmotiv bestreut ist. Darunter

trägt er ein Kettenhemd, auf dem Kopf hat er einen einfachen,

praktischen Helm ohne Schmuck. Mit der Linken stützt er den

Schild mit dem Nordeck-Wappen auf, in Silber drei (2:1)

deichselförmig in den Dreipaß gestellte, mit den Spitzen

aneinanderstoßende schwarze Seeblätter oder Herzen (die gesamte

Figur wird auch als Kleeblatt bezeichnet). Mit der rechten Hand

hält er einen heraldischen, zweiten Helm, der zu

schwarz-silbernen Decken einen Pfauenstoß zwischen zwei

silbern-schwarz übereck geteilten Büffelhörnern trägt. Das

Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: OstN Seite: 135

Tafel: 89, Band: Bay Seite: 49 Tafel: 49, Band: He Seite: 21

Tafel: 22, Band: Pr Seite: 281 Tafel: 333 sowie Band: PrGfN

Seite: 16 Tafel: 11, weiterhin im Alten Siebmacher und im

Münchener Kalender 1918. Die Helmzier wird meist etwas anders

dargestellt, anstelle des Pfauenstoßes ein silberner Stab, der

oben mit einem Pfauenwedel besteckt ist. Hier fehlt dieser Schaft

komplett.

|

|

Im Hintergrund des Zentralfeldes ist ein Schloß zu sehen, das es zu identifizieren gilt. Die wenigen erkennbaren architektonischen Details verweisen auf ein neugotisches Bauwerk, und von diesen gibt es mehrere in der Familie der von Nordeck zu Rabenau. Eines der neugotischsten Schlösser der Familie ist das in viktorianischem Stil erbaute Schloß Friedelhausen in Lollar, was hier nicht zutrifft. Hier handelt es sich hingegen um das auf älterem Bestand 1855 bis 1860 errichtete Schloß Großen-Buseck (Großen-Buseck, Ernst-Ludwig-Straße 15) im mittelhessischen Landkreis Gießen, östlich der Stadt Gießen gelegen. Die Keimzelle war ein Vorgängerbau aus dem ersten Drittel des 14. Jh., der im 16. und 18. Jh. umfangreich umgebaut wurde. Aus einer einfachen Turmhügelburg wurde schrittweise ein Schloß, wobei in der ersten Ausbauphase der Westflügel und in der zweiten Ausbauphase der Südflügel entstand. Die Besitzgeschichte ist kompliziert: Erst war es ein landgräfliches Lehen im Besitz der Brüder Wigand und Craft von Trohe, dann ab 1505 im Besitz der von Schutzbar genannt Milchling. Es folgten als Besitzer 1598 Adam von Oeynhausen, 1629 Johann Philipp von Buseck genannt Münch, und ab 1750 nach der Münchischen Erbteilung Johanna Magdalena von Nordeck zur Rabenau. Doch da blieb der Besitz nicht, denn Elisabetha Dorothea von Zwierlein erwarb das Anwesen im Jahre 1786. Deren Erbtochter wiederum war Ernestine Therese Leopoldine von Zwierlein, und diese heiratete 1829 Friedich Joseph Kilian von Nordeck zur Rabenau, ihren Onkel. Und nun blieb das Schloß knapp 150 Jahre in Besitz der von Nordeck zur Rabenau, wobei das Jahr 1870 bedeutsam war, denn da wurde aus dem landgräflichen Lehen ein freies Eigentum der Familie. Die neugotische Umgestaltung nahm Freiherr Friedrich Josef Kilian von Nordeck zur Rabenau anläßlich einer umfassenden Renovierung vor. Dieses in einem Park gelegene Schloß ist aber längst nicht mehr in Familienbesitz, sondern gehört seit 1976 der Gemeinde und ist seit 1981 Sitz der Gemeindeverwaltung. Auf dem Exlibris sieht man auf dem Eckerker des Schlosses eine Flagge mit dem Nordeck-Wappen wehen.

Es handelt sich bei den von Nordeck zur Rabenau um eine hessische Uradelsfamilie aus dem Lahngau, die seit 1222 urkundlich belegt ist. Die namengebende, heute verfallene Burg Rabenau lag bei Grünberg (etwa 20 km nordöstlich von Gießen); nicht weit davon ist auch die heute noch genutzte Burg Nordeck (eine Hangburg in einem Stadtteil von Allendorf an der Lumda im Landkreis Gießen), die die Herren von Nordeck allerdings schon in der Mitte des 13. Jh. an die Landgrafen von Hessen verloren hatten. Es erfolgte eine Aufspaltung des Geschlechtes in die Linien von Nordeck, die die Talburg Rabenau bezog und sich daraufhin nach ihr nannte, von Londorf und von Nordeck gen. Braun, die nach ihrem Aussterben 1471 bzw. 1554 von der Linie zur Rabenau beerbt wurden. In der 2. Hälfte des 15. Jh. wäre die Familie beinahe ausgestorben und konnte nur durch Rücktritt des Winter von Nordeck zur Rabenau aus dem geistlichen Stand gerettet werden (er war Domherr in Köln und Mainz). Danach blühte die Familie wieder auf und teilte sich in fünf verschiedene Häuser, die Linie Johann Jost (1714 im Mannesstamm erloschen), Londorf (1886), Appenborn (1892), Odenhausen (1882), Geheimratserben (1944 im Mannesstamm erloschen), die beiden letzteren aus der Linie Johann Ruppert hervorgegangen. Mit Freiherr Götz-Eberhard von Nordeck zur Rabenau starb das gesamte Geschlecht 1944 im Mannesstamme aus, mit Gabriele Böhm geb. von Nordeck zur Rabenau insgesamt.

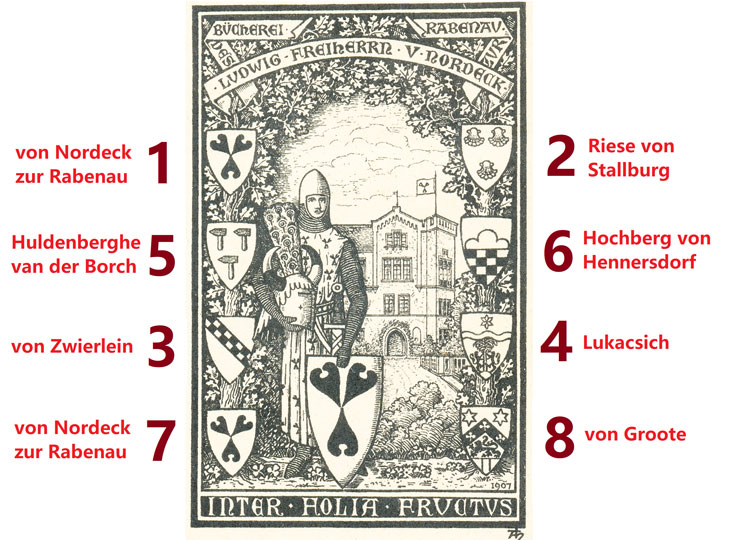

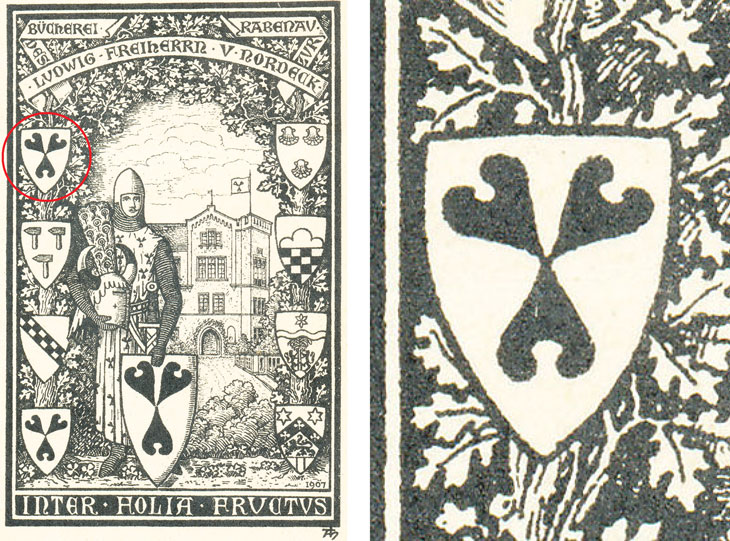

Die Identifizierung des Exlibriseigners erfolgt über die aus acht Schilden bestehende Ahnenprobe, die in Spalten zu je vier Schilden auf den seitlichen Eichenstämmen befestigt sind. Verwirrend ist auf den ersten Blick die saltatorische Anordnung der Schilde: Erst wenn man begreift, daß hier die heraldisch rechte Spalte nicht die Abfolge 1-3-5-7, sondern die Abfolge 1-5-3-7, und analog die heraldisch linke Spalte nicht die Abfolge 2-4-6-8, sondern die Abfolge 2-6-4-8 hat, ergibt das Ganze einen Sinn, und wir können den Exlibrisbesitzer als (1) Ludwig Freiherr von Nordeck zur Rabenau (1880-1935) identifizieren, von 1919 bis 1933 königlich-preußischer Landrat in Lauban (Schlesien) und Ober-Vorsteher des ritterschaftlichen Stifts Kaufungen. Er liegt auf dem Familienfriedhof in Großen-Buseck begraben. Ludwig hatte noch drei Geschwister, das waren Marietta Freiin von Nordeck zur Rabenau (1886-1960), Hofdame der Großherzogin Eleonore von Hessen und bei Rhein und Stiftsdame des ritterschaftlichen Stifts Kaufungen, Karl-Alexander Freiherr von Nordeck zur Rabenau (1889-1915), stud. phil., Leutnant der Reserve, Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, gestorben im Lazarett in Alsbach a. d. Berg, und Ernestine Freiin von Nordeck zur Rabenau (1891-1964), Rot-Kreuz-Schwester, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Großen-Buseck und Stiftsdame des Ritterschaftlichen Stifts Kaufungen.

Die acht Schilde der Ahnenprobe spannen nun die Vorfahren der elterlichen, großelterlichen und urgroßelterlichen Ebene auf und bergen einige selten vorkommende Wappen, so daß hier die Recherche spannend ist. Vorab das Gesamtergebnis: Die heraldisch rechte Spalte zeigt von oben nach unten die Wappen der Familien von Nordeck zur Rabenau, Huldenberghe, von Zwierlein und noch einmal der von Nordeck zur Rabenau, und die heraldisch linke Spalte zeigt von oben nach unten die Wappen der Familien Riese von Stallburg, Hochberg von Hennersdorf, Lukacsich und Groote.

Nun springen wir zur Generation der Eltern, die durch die beiden obersten Wappenschilde der Ahnenprobe repräsentiert werden. Der Vater des Exlibriseigners war (1) Ferdinand Karl Joseph Leopold Freiherr von Nordeck zur Rabenau (18.5.1837-23.11.1892). Er wurde in Darmstadt geboren, trat 1855 in den hessen-darmstädtischen Militärdienst im Regiment Cheveaulegers ein und machte eine militärische Karriere. Er wurde 1855 Lieutenant, 1860 Oberlieutenant und nahm 1867 seinen Abschied als Rittmeister à la suite. 1870-1871 nahm er am Deutsch-Französischen Krieg teil. Danach sieht man ihn als Inhaber von Hofämtern am Darmstädter Hof, 1873 wurde er Kammerherr, 1878 Leiter des großherzoglich-hessischen Hofmarstalls und 1881 als Oberstallmeister. 1884 wurde er Oberstleutnant à la suite. 1887-1892 war er als gewählter Abgeordneter des grundherrlichen Adels Mitglied der Ersten Kammer des Landtags des Großherzogtums Hessen. Er verstarb in Gernsheim.

Die Mutter des Exlibrisbesitzers war (2) Friederike Auguste (Augustine, auch: Gusta) Freiin von Riese zu Stallburg (14.3.1854- 22.9.1919). Sie entstammte einer böhmischen Familie und wurde in Prag geboren. Die Heirat fand am 1.6.1876 in Wojkau statt. Sie wurde am 1.6.1917 mit der Verleihung des Ernst-Ludwig-Eleonoren-Kreuzes geehrt und verstarb in Großen-Buseck, dem Schloß auf dem Exlibris. Ihr Wappen zeigt in Blau drei (2:1) abwärtsgekehrte silberne Jakobsmuscheln (Pilgermuscheln).

Die Familie hieß ursprünglich nur Riese. Dr. iur. Friedrich Jacob Riese (21.8.1710-27.6.1768), herzoglich-sachsen-gothaischer und anderer Reichsfürsten Rat und Gesandter am Oberrheinischen Kreise, erhielt am 24.10.1747 zu Wien zusammen mit seinem Bruder Mathias den rittermäßigen Reichsadelsstand von Kaiser Franz I. (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 346.9). Damals gab es aber ein ganz anderes Wappen als das hier gezeigte: Der Schild war gespalten, rechts in Silber ein römischer Krieger in goldenem Harnisch und mit rotem Untergewand, in der Rechten eine Lanze und in der Linken einen Schild haltend (evtl. symbolisch für einen Riesen), links in Blau ein grüner Palmbaum mit roter Frucht, auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken der römische Krieger wachsend.

Friedrich Jakobs Enkel, Mathias Friedrich von Riese (-14.4.1864), der Sohn des Johann Friedrich von Riese, kaiserlicher Rat und Senator zu Frankfurt a. M., und dessen Frau, Margarethe Friederike von Stallburg, erhielt am 16.5.1817 als Ritter das böhmische Incolat. Der selbe Mathias Friedrich Riese von Stallburg, Ritter und Herrschaftsbesitzer in Böhmen, wurde am 29.11.1845 mit Diplom vom 30.03.1846 zu Wien in den Freiherrenstand erhoben und erhielt Wappen und Prädikat des erloschenen Geschlechts von Stallburg (Siebmacher Band: Salz Seite: 56 Tafel: 23, Band: Bö Seite: 88 Tafel: 52, Band: Frkft Seite: 6 Tafel: 4, Band: Krai Seite: 17 Tafel: 16). Die Herren von Stallburg waren vermutlich Abkömmlinge eines Frankfurter Tuchscherers, die in den Ritterstand aufstiegen. Die Rezeption auf Alten Limpurg erfolgte 1468; Familienmitglieder waren zuvor Gesellen auf Frauenstein. 1808 ist die Familie in Frankfurt am Main ausgestorben. Die letzte Nachfahrin, Margaretha Friederika von Stallburg (1751-18.3.1803), Tochter des Johann Maximilian von Stallburg und der Johannette Elisabeth Francisca von Glauburg, heiratete am 20.11.1777 besagten Johann Friedrich von Riese (1745-1809), Rat, Schöffe und Gutsbesitzer.

Den österreichischen Freiherrenstand gab es für den genannten Mathias Friedrich Riese von Stallburg am 11.10.1846. Das freiherrliche Wappen ist hinsichtlich des Schildes der von Stallburg unverändert, trägt aber drei gekrönte Helme, Helm 1 (Mitte): zu blau-silbernen Decken ein wachsender ein römischer Krieger mit goldenem Schuppenharnisch, silbernen Ärmeln und rotem Untergewand, mit bloßen Armen, in der Rechten eine Lanze haltend, in der Linken einen Rundschild mit spitz zulaufendem Buckel in der Mitte, auf dem Kopf einen Helm antiker Art (Stammkleinod Riese, entsprcht der rechten Spalthälfte des Wappens Riese), Helm 2 (rechts): zu blau-silbernen Decken ein blauer Flug, beiderseits mit 3 (2:1) silbernen Jakobsmuscheln (Pilgermuscheln) belegt (Stammkleinod Stallburg), Helm 3 (links): zu blau-silbernen Decken ein wachsender grüner Palmbaum mit roter Frucht (aus der linken Spalthälfte des Wappens Riese). Der Blason wird angegeben nach der Abbildung im österreichischen Staatsarchiv (AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 796.41). Das vereinigte Wappen der Riese von Stallburg besteht also aus dem Schildbild der Herren von Stallburg und drei Helmen, von denen einer das Stammkleinod der von Riese trägt, der zweite das Stammkleinod der von Stallburg und der dritte aus dem alten Wappen der von Riese gebildet wurde. Der sinnentfremdende Schritt war der Austausch des Schildbildes zu Stallburg, obwohl der Mannesstamm immer noch Riese war.

Als nächstes kommen wir bei der Diskussion der Ahnenprobe zur Generation der Großeltern. Für diese sind entgegen üblicher Erwartungen NICHT die Wappenschilde der zweiten Reihe maßgeblich und zutreffend, sondern diejenigen der dritten Reihe. Das Wappen der Großmutter väterlicherseits befindet sich also auf der heraldisch rechten Seite an dritter Stelle, dasjenige der Großmutter mütterlicherseits auf der heraldisch linken Seite an dritter Stelle. Diese saltatorische Anordnung ist verwirrend.

Der Großvater des Exlibrisbesitzers väterlicherseits war (1) Friedrich Joseph Kilian Freiherr von Nordeck zur Rabenau (20.3.1793-31.12.1863). Er wurde in Londorf geboren, verbrachte seine Jugend teils in Londorf, teils in Neustadt bei Kirchhain, und er machte eine Karriere erst beim Militär, dann in der Politik. Er trat 1805 in das hessen-darmstädtische Militär ein und wurde 1807 Secondelieutenant im Garde-Füsilier-Bataillon. Als solcher nahm er noch im selben Jahr am Feldzug gegen Schweden teil, zwei Jahre später am Krieg gegen Österreich, wobei er unter anderem an den Schlachten bei Engerau und Wagram teilnahm. Im Jahre 1811 stieg er zum Premierlieutenant im Garde-Füsilier-Bataillon auf, und als solcher nahm er 1812 am Russland-Feldzug teil. Sein Engagement wurde 1813 mit de Verleihung des Ritterkreuzes des Ludewigsordens belohnt. 1814 wurde er zum Kapitän 3. Klasse (Hauptmann) im Garde-Füsilier-Bataillon befördert, 1819 zum Kapitän 2. Klasse, 1822 zum Kapitän 1. Klasse im gleichen Bataillon und schließlich 1835 zum Major und Kommandeur im 1. Infanterie-Regiment und 1843 zum Oberstleutenant im gleichen Regiment, dann 1845 zum Oberst und Kommandeur des gleichen Regiments und am 15.5.1853 zum Generalmajor und zum Kommandeur der 1. Infanterie-Brigade. Am 6.5.1857 erfolgte die Ernennung zum Generaldadjutanten. 1859 hatte er als Brigadekommandeur die letzte Stufe seiner Karriere erreicht und wurde pensioniert; er erhielt den Titel eines Generalleutant à la suite. 1817 wurde er zum großherzoglichen Kammerherrn ernannt. 1847-1849 gehörte er als Abgeordneter der Ersten Kammer im 11. Landtag des Großherzogtums Hessen in Darmstadt an, und noch einmal war er 1856-1862 Mitglied der Ersten Kammer im 15-17. Landtag. 1848 war er Ergänzungsrichter am Oberkriegsgericht und 1855 ständiger Stellvertreter des Oberkriegsgerichtspräsidenten. Er verstarb in Darmstadt.

Die Großmutter väterlicherseits des Exlibrisbesitzers war (3) Ernestine Freiin von Zwierlein (28.6.1810-28.9.1871). Sie wurde in Darmstadt geboren, heiratete den oben genannten Onkel Friedrich Joseph Kilian Freiherr von Nordeck zur Rabenau am 27.10.1829 in Frankfurt am Main, brachte Schloß Großen-Buseck in die Ehe ein und starb in Homburg vor der Höhe. Das Wappen der von Zwierlein ist grün mit einem in zwei Reihen von Gold und Rot geschachten Schrägbalken, auf dem Helm mit rechts rot-goldenen und links grün-goldenen Decken ein grüner Flug, beiderseits mit einem in zwei Reihen von Gold und Rot geschachten Schrägbalken belegt, auf dem rechten Flügel schräglinks, auf dem linken Flügel schrägrechts (so nach den Reichsadelsakten, vgl. Siebmacher Band: ThüA Seite: 112 Tafel: 88, dort durchgehend rot-goldene Decken). Dr. iur. Johann Jakob Zwierlein, sachsen-weimarischer Rat, Anwalt und Reichskammergerichtsprokurator und Prokurator beim K. K. Hofrat in Wien, erhielt am 24.2.1752 zu Wien den Adelsstand, das privilegium denominandi und die Lehenbesitzfähigkeit (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 474.27).

Der Großvater des Exlibrisbesitzers mütterlicherseits war (2) Werner Friedrich Freiherr von Riese-Stallburg (16.10.1815-17.2.1887). Er wurde in Prag geboren, war böhmischer Gutsbesitzer, Herr auf Woykau und auf Blahotitz (Krs. Beraun). Er war Ehrenritter des Johanniter-Ordens, k. k. Kämmerer und Zweiter Präsident des Landes-Kulturrats in Böhmen. In Frankfurt am Main war er Mitglied des Hauses Frauenstein. Er verstarb in Prag. Sein Wappen wurde oben diskutiert.

Die Großmutter des Exlibrisbesitzers mütterlicherseits war (4) Philippine Auguste Friederike von Lukacsich (23.12.1823-1883), die aus Lukacsich stammte und ihren Mann am 6.10.1842 heiratete. Die Familie ist in Dalmatien (heute Kroatien) beheimatet. Ihr Wappen zeigt in Blau einen silbernen Wellenbalken, darüber einen goldenen achtstrahligen Stern, darunter auf grünem Boden eine naturfarbene Palme, gegen welche beiderseits je ein goldener Löwe aufspringt. Auf dem gekrönten Helm wird zu blau-goldenen Decken ein wachsender, geharnischter Mann geführt, auf dessen Helm drei Straußenfedern in den Farben grün-silbern-rot befestigt sind, in der erhobenen Rechten ein gekrümmtes Schwert haltend, die Linke eingestemmt. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: Kro Seite: 105 Tafel: 75 und basiert auf einem Adels- und Wappenbrief vom 22.8.1817 von König Franz II. zu Klausenburg für den k. k. Hauptmann Michael Lukacsich (Lib. Reg. LXIV. 80). Im Rietstap/Rolland ist das Wappen falsch dargestellt, ohne den Wellenbalken. Auf dem Exlibris ist der Stern nur sechsstrahlig.

Nun kommen wir zu den vier noch ungeklärten Wappenschilden für die vier Urgroßmütter des Exlibrisbesitzers. Der Urgroßvater väterlicherseits war (1) Hugo Leopold Georg Valentin Freiherr von Nordeck zur Rabenau (16.4.1755-20.4.1832). Er wurde in Neustadt (Hessen) geboren, war Offizier in hessen-kasselschen, später als k. k. Hauptmann in österreichischen Diensten, und er war Gutsbesitzer auf Rüddingshausen und Neustadt, außerdem Mitherr auf der Mittelburg zur Rabenau. Er starb in Neustadt (Hessen). Seine Frau war die Flämin (5) Therese Bassilia de Huldenberghe van der Borch (12.7.1758-28.1.1823), die Tochter des Brügger Ratsherrn und Schöffen Anton de Huldenberghe van der Borch und dessen Frau, Michelle Duchamps. Sie wuchs in Brügge auf, heiratete am 10.9.1780 in Brügge und verstarb in Neustadt auf dem Besitz ihres Mannes. Das Wappen der Familie zeigt in Gold drei (2:1) schräggelegte rote Schlägel, auf dem Helm mit rot-goldenen Decken ein wachsender, rot mit goldenen Tressen gekleideter und golden gekrönter Mannesrumpf. Die Devise lautet: "MICAT LABORE AURUM". Dieses Wappen finden wir auf den Schild reduziert auf dem heraldisch rechten Eichenstamm an zweiter Position von oben. Im Exlibris werden aus den Schlägeln fälschlicherweise Hämmer, also mit einer spitzen Seite.

Ergänzung zu den de Huldenberghe van der Borch: Das Stammwappen machte eine weitere Karriere im Habsburgerreich. Am 11.4.1712 gab es für Erasmus von Huldenberg, kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Legationsrat und Abgesandter am kaiserlichen Hof, und für Christian von Huldenberg, königlich preußischer Hofrat und Kriegskommissär, zu Wien den Freiherrnstand und Panierherrnstand für das Reich und die Erblande nebst einer Wappenbesserung (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 203.16). Dieses damals verliehene freiherrliche Wappen ist geviert mit Herzschild, Feld 1: in Gold einwärtsgekehrt ein aus der Teilung hervorwachsender Mannesrumpf in langem, golden bordürtem, mit je drei (2:1) einwärts aufspringenden goldenen Löwen belegten schwarzen Heroldstappert und schräglinks v. einer abgebrochenen goldenen Lanze durckbohrter linker Brustseite, das Haupt bedeckt mit einem offenem Helm mit drei Straußenfedern in der Farben Rot, Silber und Blau, Feld 2: unter einem silbernen, mit drei nebeneinander gereihten, schräggelegten roten Schlägeln belegtem Schildhaupt in Rot drei silberne Pfähle, Feld 3: von Silber und Rot mit fünf rechten Seitenspitzen geteilt, Feld 4: in Blau auf einem goldenen, mit einem schwarzen Tatzenkreuz belegten Dreiberg eine auffliegende, silberne, rotbewehrte Taube, im Schnabel einen grünen Ölzweig haltend, Herzschild: in Gold drei (2:1) schräggelegte rote Schlägel. Dazu werden drei gekrönte Helme geführt, Helm 1 (Mitte): zu rot-goldenen Decken ein aufrechter roter Schlägel zwischen zwei goldenen Büffelhörnern, in den Mündungslöchern mit je einem weiteren goldenen Schlägel besteckt, Helm 2 (rechts): zu schwarz-goldenen Decken der Herold aus Feld 1 wachsend, Helm 3 (links): zu blau-silbernen Decken ein wachsender bärtiger Königsrumpf, in rotem Mantel mit Kragen und Futter von Hermelin, auf dem Kopf eine goldene Krone. Schildhalter zwei auswärtsschauende schwarze Bären, in der ledigen Tatze den Schaft einer unter goldener Spitze auswärts abfliegenden, golden bordürten, mit je einem einwärts aufspringenden goldenen Löwen belegten, viereckigen schwarzen Fahne haltend. Daniel Baron Huldenberg bekam 1715 das ungarische Indigenat. Daniel Erasmus Baron Huldenberg bekam am 11.3.1723 den ungarischen Grafenstand und am 13.3.1723 den Reichsgrafenstand. Die Familie ist 1812 mit Gottlob Erasmus von Huldenberg, königlich sächsischer Hof- und Justitzrat, Herr auf Neukirch, im Mannesstamm erloschen. Das vermehrte Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: Un Seite: 251 Tafel: 194 und mit abweichender Anordnung der Inhalte in Band: SchlA3 Seite: 138 Tafel: 90.

Der zweite Urgroßvater väterlicherseits war (3) Hans Jacob Freiherr von Zwierlein, hessen-darmstädtischer Kammerherr und Besitzer von Alten-Buseck, und dessen Frau war (7) Caroline Josepha Louise Freiin von Nordeck zur Rabenau (8.1.1787-3.3.1837), die in Londorf geborene Tochter des oben genannten Hugo Leopold Freiherr von Nordeck zur Rabenau und dessen Frau, Therese Bassilia Freiin Huldenberghe van der Borgh. Deswegen sehen wir folgerichtig als vierten und letzten Schild der Ahnenprobe väterlicherseits eine Wiederholung des Wappens der von Nordeck zur Rabenau wie oben beschrieben. Der Versatz der Generationen ist korrekt, Carolines Tochter heiratete Carolines Bruder, Ernestine heiratete ihren Onkel, also ihrer Mutter Bruder Friedrich Joseph Kilian. Hugo Leopold Georg Valentin Freiherr von Nordeck zur Rabenau und Therese Bassilia de Huldenberghe van der Borch sind in Bezug auf den Exlibrisbesitzer sowohl Urgroßeltern als auch Ururgroßeltern.

Der erste Urgroßvater mütterlicherseits war (2) Matthias Freiherr von Riese-Stallburg (17.5.1787-14.4.1864). Dieser wurde in Müntzenberg geboren und war böhmischer Gutsbesitzer auf den Gütern Jungfern-Brzezan, Neu-Bistritz, Chwatierub und Wodolka. Das war derjenige, der am 16.5.1817 zu Wien den böhmischer Ritterstand und das Inkolat und am 11.10.1846 den erbländisch-österreichischen Freiherrnstand als "Freiherr von Riese-Stallburg" bekam. Er war Mitglied des Hauses Frauenstein in Frankfurt am Main und verstarb im böhmischen Breschan (heute Panenské Brežany in Tschechien). Seine am 1.1.1813 geehelichte Frau war (6) Marie Freiin Hochberg von Hennersdorf (24.8.1792-8.6.1857), die Tochter von Anton Joseph Thaddäus Freiherr Hochberg von Hennersdorf, und dessen Frau, Johanna Freiin Vernier von Rougemont. Nach deren Tod heiratete er in zweiter Ehe am 1.9.1858 in Teplitz Maria Gertraude Freiin von Leonhardi. Für die Ahnenprobe ist aber ausschließlich die erste Ehefrau relevant, also sehen wir hier das Wappen der schlesischen Hochberg von Hennersdorf, geteilt, oben in Silber ein blauer Dreiberg, unten in drei Reihen von Rot und Silber geschacht, auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken eine silberne (eigentlich rote), golden bebutzte und grün gestielte Blume (eigentlich eine Rose) zwischen zwei gebogenen, gestürzten silbernen Fischen mit roten Flossen, die außen jeweils mit drei Straußenfedern besteckt sind, einer silbernen zwischen zwei roten. So wird das Stammwappen der von Hochberg, der späteren Fürsten Pless, bei Otto Hupp im Münchner Kalender 1898 abgebildet. Ein weiterer Nachweis ist im Siebmacher Band: OÖ Seite: 128 Tafel: 38 und im Band: Bö Seite: 66 Tafel: 44 mit vermehrtem Wappen zu finden. Dieses Wappen finden wir auf den Schild reduziert auf dem heraldisch linken Eichenstamm an zweiter Position von oben.

Der zweite Urgroßvater mütterlicherseits war (4) Michael von Lukacsich, k. k. Major a. D., und die zugehörige Ehefrau, also die zweite Urgroßmutter mütterlicherseits, war (8) Johanna Regine Carolina von Groote, eine Tochter des Carl Ludwig von Groote und der Maria Justina Seutter von Lötzen. Das Wappen der von Groote ist golden mit blauem Schildfuß, darin ein silberner Pfahl, oben ein blauer Sparren mit drei goldenen Kleeblättern belegt, zu jeder Seite von einem roten fünfzackigen Stern begleitet, unter dem Sparren ein schreitender roter Löwe mit Doppelschwanz. Auf dem gekrönten Helm mit rot-goldenen Decken werden drei goldene Kleeblätter fächerweise geführt vor drei Straußenfedern, einer roten zwischen zwei silbernen. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: He Seite: 11 Tafel: 11 und im Band: Na Seite: 7 Tafel: 7. Im Exlibris sind die Sterne abweichend sechszackig, und der Löwe hat keinen Doppelschwanz. Die Familie hieß ursprünglich Groth. Am 30.1.1751 erhielten die Geschwister Maximilian Ludwig Groth, kurbayerischer Ingenieuroberstleutnant, Johann Christoph Groth, kaiserlicher Kapitän, Karl Philipp Groth, hessen-hanauischer Kapitän, Friedrich August Groth, Leutnant im oberrheinischen fürstlich nassau-weilburgischen Regiment, Louise Sibylla Helena Groth, Sophia Maria Groth und Catharina Groth zu Wien eine Bestätigung des von ihrem Stammvater Johann Christian Groth geführten Wappens und den rittermäßigen Adelsstand mit der Namensänderung zu "von Groote" (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 157.33). Dieses Wappen sehen wir folgerichtig als vierten und letzten Schild der Ahnenprobe mütterlicherseits auf dem heraldisch linken Eichenstamm ganz unten.

Mit dieser letzten Zuordnung ist die Ahnenprobe komplett gelöst, und diese ausführliche Diskussion zeigt, wie spannend das Aufschlüsseln sein kann, denn hier führte uns die Reise von Brügge (Flandern) bis nach Schlesien sowie von Frankfurt am Main über Böhmen bis nach Dalmatien und legte faszinierende Wappenwandlungen offen.

Fassen wir die Genealogie dieses Exlibrisblattes noch einmal zusammen:

Proband:

Eltern:

Großeltern:

|

Urgroßeltern:

|

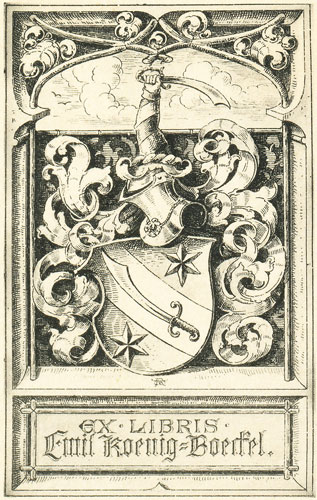

Exlibris

von Rudolf Wäber

Das ist eine Arbeit von Rudolf

Wäber (22.4.1854-26.2.1910). Sein aus mit einander

verschränkten Initialen W und R bestehendes Monogramm ist unten

in der Mitte unterhalb des Wappenschildrandes angebracht. Dieser

Schweizer Zeichner und Aquarellmaler, der für seine heraldischen

Motive und Wappenscheibenrisse bekannt ist, wurde in Bern

geboren, war eigentlich von Beruf Bankkaufmann und verstarb in

Zürich. Das Blatt ist unten als "EX LIBRIS / Emil

Koenig-Boeckel" zugeordnet. Wilhelm Heinrich Emil

Koenig-Boeckel (1841-1919) war Kaufmann und

Ziegelfabrikant in Steffisburg. 1890 kaufte Emil Koenig-Boeckel

die Ziegelei Glockenthal (Gemeinde Steffisburg) von Oberst Karl

Schrämli-Erb. Sein Sohn Walther Ernst Emil Koenig

(11.03.1867-15.05.1908), vermählt mit Margarethe Schneegans,

übernahm die technische Leitung. Später trat Paul

Montandon-König (1858-1948), der 1892 Sarah Koenig geheiratet

hatte, als Geschäftspartner ebenfalls in die Familienfirma

"Koenig & Sohn, vormals Gebr. Schrämli" ein. Die

Firma Koenig bestand bis 1920 und wurde dann liquidiert. Wilhelm

Heinrich Emil Koenig-Boeckel besaß in der Stadt Bern die 1890

erbaute von Architekt Eugen Stettler Villa König, die heute als

Villa Clairmont, erb. bekannt ist, ein qualitätvolles, von

der Landhausarchitektur beeinflußtes, aber sehr repräsentativ

ausgestattetes Wohnhaus in Sichtbackstein innerhalb eines Parks

mit altem Baumbestand zwischen Sulgenbach- und Monbijoustraße

(Sulgenbachstrasse 5). Doch bereits kurz nach der Fertigstellung

wurde die Villa vom Bauherrn 1896 an die Stadt Bern verpfändet,

und 1907 verkaufte der Eigner die Villa an die Einwohnergemeinde,

danach wurde sie zeitweise als Konsulat der Niederlande und als

ungarische Gesandtschaftskanzlei genutzt. Das in mehreren

Varianten dokumentierte Wappen zeigt in Blau (oder Schwarz) einen

von zwei sechsstrahligen, goldenen, facettierten Sternen

begleiteten, goldenen Schrägrechtsbalken, der nach der Figur mit

einem blauen (oder naturfarbenen) Krummschwert mit schwarzem

Griff und schwarzen Parierstange belegt ist, auf dem blau-golden

bewulsteten Helm mit blau-goldenen (oder schwarz-goldenen)

Decken, ein wachsender, blau-golden (oder schwarz-golden)

gekleideter Arm, der das Krummschwert schwingt. Es ist nicht

bekannt, welche der beiden verzeichneten Farbvarietäten der

Exlibrisbesitzer führte, und die vorliegende Zeichnung gibt

keine Hinweise mittels Schraffuren.

|

|

Exlibris

von Rudolf Münger

Rudolf Münger

(10.11.1862-17.9.1929) hat dieses auf 1903 datierte Exlibris (66

x 62 mm, Gutenberg 34.183, SELC Werkliste 8, 16) für Paul

Hofer angefertigt, wie die zweizeilige Schriftzone

"SIGN(UM) LIBROR(UM) PAUL HOFER" anzeigt. Im

Hintergrund ist links die Stadtkirche Thun mit ihrem achteckigen

Turm und rechts Schloß Thun zu sehen, mit dem

charakteristischen, riesigen Donjon, der um 1190 von Herzog

Berthold V. von Zähringen erbaut worden ist und unter den Grafen

von Kyburg mit dem obersten Geschoß aufgestockt wurde. Typisch

sind die vier schlanken Ecktürmchen mit spitzen Dächern. Seit

1375 dient der Donjon als bernischer Amtssitz. Bei dem Eigner

handelt es sich um den Schweizer Historiker Paul Hofer

(10.7.1858-11.8.1940), der eine besondere Beziehung zu Thun

hatte: Er wurde dort als Sohn des Politikers Johann Friedrich

Hofer geboren und interessierte sich zeitlebens für die

Geschichte seiner Heimatstadt, was sich in zahlreichen

Publikationen über die Region Thun niederschlug. Seine Sammlung

von Ansichten der Stadt Thun befindet sich heute im Kunstmuseum

Thun. Weiterhin baute er eine Grafiksammlung über Thun auf, die

1940 an die Vereinigung ehemaliger Thuner Prögeler verkauft

wurde. Sein zweites großes Interessensgebiert war die

Numismatik. Seine Münzsammlung befindet sich heute im

Historischen Museum Bern. Paul Hofer studierte 1883-1888 an der

Kunstgewerbeschule in München und 1888-1889 an der Académie

Julian und der École des Arts décoratifs in Paris. Beruflich

jedoch verdiente er sein Beld als Beamter des eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartements und als Leiter des

eidgenössischen Zivilstandsamts. Er verstarb in Bern. Das Wappen

der Hofer von Walkringen (BE) zeigt in Blau

unter drei (1:2) fünfstrahligen, silbernen Sternen eine silberne

Zinnenmauer, auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein

wachsender Löwe. Es gibt zahlreiche ähnliche Hofer-Wappen mit

anderen Tinkturen, häufig Rot und Silber, mit anderer Anordnung

der Sterne (2:1) statt (1:2) und weiteren Elementen wie Dreiberg

im Schildfuß etc., im Zinnenschnitt geteilte oder gemauerte

Varianten, und solche mit einem Stern unterhalb der

Zinnenteilung. Für die Hofer aus Walkringen ist die

blau-silberne Tingierung typisch. Es gibt übrigens noch einen

Kunsthistoriker gleichen Namens, der aber später lebte und nicht

mit dem Exlibriseigner verwechselt werden darf.

|

|

Literatur,

Quellen und Links:

Siebmachers Wappenbücher wie

angegeben

Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf

CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9

Franz de Paula Graf von Schönborn auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskus_von_Paula_Schönborn

Franz de Paula Graf von Schönborn in Catholic Hierarchy: https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bschon.html

Michaela Sohn-Kronthaler: Franz de Paula Maria Karl Erwein

Graf von.Schönborn, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 23,

Duncker & Humblot, Berlin 2007, ISBN: 978-3-428-11204-3,

S. 398 f. - https://www.deutsche-biographie.de/gnd1021041688.html#ndbcontent - https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00019558/images/index.html?seite=418

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1013.29 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4334123

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1013.28 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4334122

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/KA NL 523 (B) https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=76265

Turnau auf Geni.com: https://www.geni.com/people/August-Turnau/6000000012776555636

Daten auf Geni.com: https://www.geni.com/people/ERNESTINE-Maria-Gobertina-Agathe-Breunner-Enkewoirth/6000000057327605937 und https://www.geni.com/people/Konrad-Kuno-Joseph-Maria-Graf-von-Coudenhove-Honrichs/6000000025274455315

Familie von Coudenhove: https://de.wikipedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi_(Adelsgeschlecht)

Familie der Grafen von Breuner: https://de.wikipedia.org/wiki/Breuner

Prager Stadtwappen auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Prager_Wappen

Wiener Stadtwappen auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Wappen

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 47.2 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4372640

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 18.37 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1361894

Zur Familie Bartuska von Bartavar: http://www.hussards-photos.com/AutricheHongrie/Hongrie/Hongrie_HHR3_ALB_1901.htm

ein herzliches Dankeschön an Herrn Pfarrer Mag. Dettmer Hinrichs

aus Gmünd in Kärnten für wertvolle Hinweise und Unterlagen zur

Familie Bartuska von Bartavar

Rolf Erich Bartuska: Bartuska, zur Namensgeschichte eines

Geschlechts, Wien, o. J.

Beiträge zur Geschichte des Geschlechts Bartuska, Wien 1930,

Verlag des Geschlechtsverbands,

Wiener Genealogisches Taschenbuch III, V, VII.

Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld: Geschlechter-Buch der

Wiener Erbbürger, Rathsverwandten und Wappengenossen: ihre

Geschichte, Genealogie, Diplomatik, Sphragistik, Heraldik und

Numismatik nach Urkunden, Siegeln, Medaillen und Denkmälern,

Wien 1882-1883, 124 S., online: https://www.digital.wienbibliothek.at/download/pdf/1858301.pdf - insbes. S. 64-65

Genealogie Moreau auf Geni.com: https://www.geni.com/people/FRIEDRICH-August-von-Moreau/6000000078070839815 und https://www.geni.com/people/Adelheid-von-Moreau/6000000078072668033 und abhängige Seiten

von Tattenbach auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Tattenbach_(Adelsgeschlecht)

von Tattenbach im Historischen Lexikon Bayerns: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Tattenbach,_Adelsfamilie

Taufkircher von Taufkirchen auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Taufkircher

Wappen Deminsky: https://pl.wikipedia.org/wiki/Demi%C5%84ski

Köhne von Wranke-Deminski: https://ordensmuseum.de/t-online2/koehne/koehne.htm

Familie von Behr: https://de.wikipedia.org/wiki/Behr_(Adelsgeschlecht)

weiterer Stamm der von Behr in Osnabrück: https://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Adelsgeschlecht)

Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Behr-Negendank

Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank: https://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/selectmaske.html?pnd=133430669&recherche=ja

Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank: http://www.bioparl.de/datenbanken/biorabkr/biorabkr-db/?id=136

Genealogie Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank: https://www.ancestry.com/genealogy/records/ulrich-karl-august-wilhelm-hermann-axel-von-behr-negendanck-24-14489n7

Ulrich Carl August Graf von Behr-Negendank: https://elexikon.ch/behrnegendank/52_0645

Schloßpark Semlow: http://www.schlosspark-semlow.de/semlow.html

Brockhaus Konversationslexikon, 1902-1910; Autorenkollektiv, F.

A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896;

2. Band, Seite 643

Schloß Großen-Buseck: https://www.alleburgen.de/bd.php?id=13930

Schloß Großen-Buseck: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Großen-Buseck

Schloß Großen-Buseck, in: Burgen, Schlösser, Herrenhäuser: https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bg/id/14797

Denkmaltopographie Landkreis Gießen, Bd. II, S. 69-71

Ferdinand Karl Joseph Leopold Freiherr von Nordeck zur Rabenau,

in: Hessische Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5177

Friederike Auguste Freifrau von Nordeck zur Rabenau, in:

Hessische Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5176

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 346.9 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2719958

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 796.41 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4374202

Franz Lerner: Die Frankfurter Patriziergesellschaft Alten-Limpurg

und ihre Stiftungen, 1952, im Verlag von Waldemar Kramer,

Frankfurt am Main.

Friedrich Joseph Kilian Freiherr von Nordeck zur Rabenau, in:

Hessische Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5182

Ernestine Freifrau von Nordeck zur Rabenau, in: Hessische

Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5181

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 474.27 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2726164

Werner Friedrich Freiherr von Riese-Stallburg, in: Hessische

Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5173

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 203.16 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2474344

Hugo von Nordeck zur Rabenau auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Nordeck_zur_Rabenau

Hans Jacob Freiherr von Zwierlein, in: Hessische Biographie - https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5193

Matthias Freiherr von Riese-Stallburg, in: Hessische Biographie https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/5175

von Hochberg auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hochberg_(Adelsgeschlecht)

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel RAA 157.33 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2380740

Bauinventar Stadt Bern: https://bkm-bauinv.bern.ch/pdfs/sulgenbachstrasse_5a.pdf

Berner Zeitschrift für Geschichte: https://www.bezg.ch/img/publikation/01_2_3/oeffbauten5.pdf

Marino Maggetti: Thuner Ziegeleien des 19. und 20. Jahrhunderts,

Universität Fribourg, 2024

Johann Emanuel Wyss: Wappenbuch sämtlicher in der Stadt Bern

verburgerten Geschlechter, 1829

Berchtold Weber und Martin Ryser: Wappenbuch der Burgergemeinde

Bern, 2003

Felix Friedrich Hürzeler, Paul Bösch: Wappenbuch der

burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, hrsg. von der

Burgergemeinde Bern, 1932

Daniel Schmutz: "Hofer, Paul", in: Historisches Lexikon

der Schweiz (HLS), Version vom 06.11.2006. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/031427/2006-11-06/

Exlibris (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - (09) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)

Exlibris (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40)

Exlibris (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60)

Exlibris (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80)

Französische Exlibris (1) - (2) - (3) - (4) - Italienische Exlibris (1) - belgische Exlibris (1) - portugiesische Exlibris (1)

Britische Exlibris (1) - (2)

- (3) - (4) - (5)

- (6) - (7) - (8)

- (9) - (10) - (11)

- (12) - (13) - (14)

- (15) - (16)

spanische Exlibris (1)

Signaturen von Künstlern und Heraldikern

©

Copyright / Urheberrecht am Text und Datenbank: Bernhard Peter

2023, 2025

Die Abb. sind selbst angefertigte Scans historischer, aufgrund

ihres Alters gemeinfreier Originale.

Sofern bekannt, ist der Urheber bei der jeweiligen historischen

Graphik angegeben.

Impressum