Bernhard

Peter

Historische

heraldische Exlibris (6)

Exlibris

von Ernst Krahl:

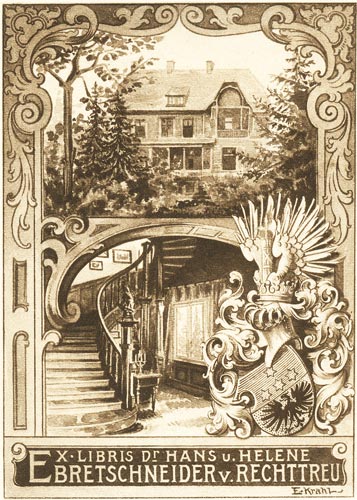

Ein heraldisches Exlibris ohne

Jahresangabe, entworfen von Ernst Krahl (1858-1926) für Hans und

Helene Bretschneider v. Rechttreu (Gutenberg

29.656). Es handelt sich um eine Heliogravur, bei der das Wappen

vordergründiges Randwerk in der optisch rechten unteren Ecke

ist, die eigentliche Szene aber zweigeteilt ist, unten einen

Innenraum mit geschwungener Holztreppe zeigt, oben jedoch eine

Ansicht eines Herrenhauses in einem Garten. Das Wappen ist

geteilt, oben in Blau vier (1:3) goldene Sterne, unten in Gold

ein schwarzer Adler. Auf dem gekrönten Helm mit rechts

blau-goldenen und links schwarz-goldenen Decken ein naturfarbenes

römisches Liktorenbündel, pfahlweise gestellt und mit rotem

Band zusammengehalten, zwischen einem Adlerflug, rechts geteilt

von Blau über Gold, links von Gold über Schwarz. Bei den

Freiherren von Bretschneider Edle zu Rechttreu handelt es sich um

eine böhmische und österreichische Familie. Das Wappen wird im

Rietstap/Rolland abgebildet, nicht im Siebmacher.

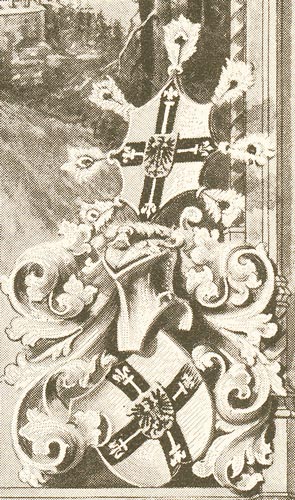

Exlibris

von Ernst Krahl:

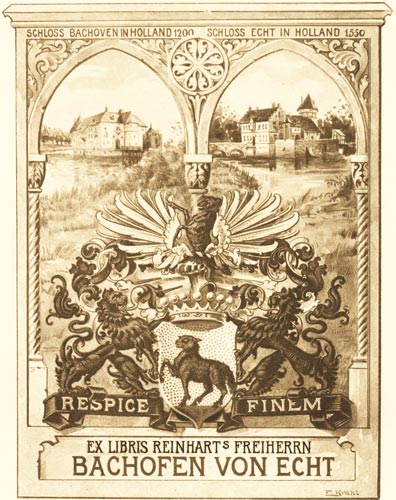

Ein heraldisches Exlibris um

1910, entworfen von Ernst Krahl (1858-1926) für Reinhart

Freiherr Bachofen von Echt, eine großformatige

Heliogravur, die vor einem gotisierenden Doppel-Spitzbogenfenster

mit Ausblicken in die Landschaft und zwei Darstellungen von

Schlössern in Holland ein Vollwappen mit Schildhaltern zeigt.

Die Künstlersignatur befindet sich rechts unten am Rand. Das

Wappen der Bachofen von Echt zeigt im goldenen Schild schreitend

ein schwarzes Lamm (manchmal noch auf grünem Boden, so wie

hier), auf dem gekrönten Helm mit schwarz-goldenen Decken das

schwarze Lamm wachsend zwischen einem eigentlich ebenfalls

schwarzen Flug. So ähnlich ist das Familienwappen nach dem

kaiserlichen Wappenbrief vom 24.3.1532, mit dem ersten

Unterschied, daß das Lamm schreitend und nicht wachsend

dargestellt wird, und mit dem zweiten Unterschied, daß in der

Helmzier kein Flug vorhanden ist. Berühmte Familienmitglieder

aus dem 16. und 17. Jh. sind Dr. jur. utr. Friedrich Bachoffen

von Echt, Kölner Syndikus und Gesandter, gest. 1553, Dr. med.

Johann Bachoven von Echt, Leibarzt des Herzogs von Berg und des

Fürstbischofs von Trier, geb. 1515, gest. 1576, weiterhin die

beiden berühmten Rechsgelehrten Reinhard Bachoffen von Echt,

geb. 1544, gest. 1614, und sein gleichnamiger Sohn, geb. 1575,

gest. 1629. Die freiherrliche Linie der Familie führte das

Wappen nach einem Diplom vom 12.10.1691 in veränderten Farben,

in Blau ein silbernes, schreitendes Lamm auf grünem Boden, auf

dem gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken das silberne Lamm

wachsend, ebenfalls noch ohne einen Flug. Johann Friedrich

Bachoff von Echt, geb. 1643, gest. 1726, aus Gotha wurde 1691 in

den Reichsfreiherrenstand erhoben; er war kaiserlicher

Reichshofrat und polnisch-sächsischer Geheimrat. Sein

gleichnamiger Sohn, geb. 1679, gest. 1736, eiferte seinem Vater

im Einnehmen wichtiger politischer Stellungen ein, er wurde

kaiserlicher Reichshofrat, Gothaischer Geheimrat,

Oberkonsistorialpräsident, Kanzler etc. Auch dessen Söhne

Johann Friedrich und Ludwig Heinrich machten politische Karrieren

am kaiserlichen Hofe, erstgenannter wurde Reichsgraf. Die

älteste Linie der Bachofen von Echt mit den Farben

schwarz-golden führt seit der preußischen Adelsanerkennung vom

16.2.1830 das Lamm in der Helmzier wachsend und zusätzlich

zwischem einem schwarzen Adlerflug, während die jüngste Linie

seit dem 27.6.1829 das Lamm nur wachsend und ohen Flug führt.

Hier sehen wir auf dem Schild die Freiherrenkrone und zwei Löwen

als Schildhalter.

Zwei Löwen halten das Wappen, beide stehen auf je einem Abschnitt des Schriftbandes "Respice finem" - "denk an das Ende". Die abgebildeten Schlösser Bachoven (Baakhoven, Provinz Limburg) und Echt (Echt-Susteren, Provinz Limburg) sind Güter bei Roermond. Die Familie entstammte den Niederlanden (Limburg), ist aber nach Österreich eingewandert. Die Schlösser sind also Erinnerungen, die an die beiden Namen geknüpft sind. Die Familie betrieb in Wien die Nußdorfer Brauerei. In der Steiermark besaßen die Freiherren seit 1902 Schloß Murstätten (http://www.hengist.at/pdf/lebring/lebring_03.pdf). Freiherr Reinhart Bachofen von Echt (1877 - 1947), der Auftraggeber des vorliegenden Exlibris, ist als Heimwehrführer und Gründer der Steirischen Heimwehr, deren Anführer und Landesschatzmeister er zeitweise war, bekannt geworden. Weiterhin verfaßte er mehrere Werke zur steirischen Jagdgeschichte. Freiherr Reinhart Bachofen von Echt war seit 1904 mit Alice Pfizer (1877&ndash1959) vermählt, einer Tochter des bekannten Mitgründers des Pharmakonzerns Pfizer, Charles Pfizer (1824&ndash1906).

Exlibris

von Ernst Krahl:

Ein heraldisches Exlibris ca.

um 1910, entworfen von Ernst Krahl (1858-1926) für Rudolf Bosch,

eine Heliogravur. Unter einem gotisierenden Fenster mit Ausblick

auf eine diffuse Landschaft, mit einem Rahmen aus drei Bogen mit

sich überkreuzenden Profilen, die beiden äußeren

viertelkreisförmig, der mittlere eselsrückenbogenförmig, ist

das Vollwappen mit einer Jagdszene kombiniert, optisch rechts

steht ein Jäger mit zum Stoß gefaßter Saufeder, einen optisch

links hinter dem Schild hervorbrechenden Keiler attackierend. Das

Wappen Bosch, hier in einer heraldisch rechts mit Lanzenruhe

ausgeschnittener Tartsche, zeigt in Gold einen oberhalben,

schwarzen Bären, auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken ein

schwarzer Hahnenfederbusch auf einem niedrigen, schwarzen, golden

aufgeschlagenen Hut.

Dieses Wappen bekam eine Familie am 2.12.1467 von Kaiser Friedrich III. zu Wiener Neustadt verliehen; der Begünstigte war der 1491 in Dinkelsbühl verstorbene Friedrich Bosch. Die hier bei dem Exlibris vertretene, ursprünglich aus Wössingen in Mittelfranken stammende Familie bedient sich dieses Wappens, obwohl ein genealogischer Zusammenhang nicht festgestellt werden konnte. Es handelt sich also vorbehaltlich weiterer genealogischer Forschungsergebnisse um eine Übernahme durch die mittelfränkische, später österreichisch-böhmische Familie, die u. a. auf Altenbuch-Döberney bei Königinhof an der Elbe in Böhmen saß. Die Familie teilte sich in ihrem jüngeren Stamm in einen Wiener Ast und in einen Wallersteiner Ast. Der Wallersteiner Ast der Familie hatte sich in einen Zöbinger Unterast mit fünf Zweigen, in einen Jedleseer Unterast und in einen Nußdorfer Unterast aufgespalten.

Aus diesem Nußdorfer Unterast stammte der Exlibris-Eigner, Rudolf Bosch (geb. 29.7.1873), Besitzer der Herrschaft Altenbuch-Döberney, Sohn von Rudolf Bosch (11.4.1841-8.10.1877) und dessen Frau Caroline Bayer (3.9.1839-20.4.1906), die er am 15.3.1866 in Prag geheiratet hatte. Die Großeltern des Exlibris-Eigners waren Franz Xaver Bosch (4.10.1789-12.5.1860) und dessen Frau Josefina Feldmüller sowie Josef Bayer, Großhändler in Prag, und dessen Frau Caroline Kolb. Der erwähnte Großvater Franz Xaver Bosch, in Wallerstein geboren, kaufte und errichtete 1819 das Brauhaus Jesuiterhof in Nußdorf bei Wien und begründete diesen Unterast dort. Rudolf Bosch war unvermählt.

Exlibris

von Ernst Krahl

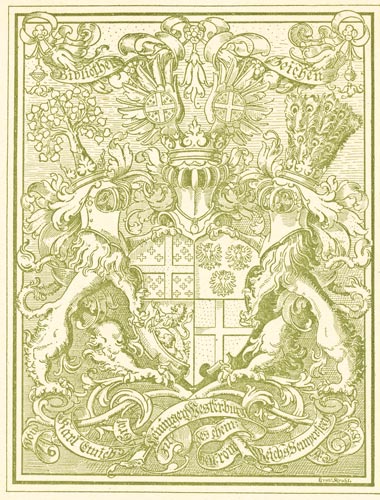

Ein heraldisches Exlibris aus

dem Jahr 1893, entworfen von Ernst Krahl (1858-1926) für Karl

Emich zu Leiningen-Westerburg (Gutenberg

29.691). Der lindgrüne Druck zeigt mehrere Schriftbänder. Über

dem Wappen steht: "Bibliotheks" und

"Zeichen", untendrunter "Karl Emich",

"Graf", "zu",

"Leiningen-Westerburg", "des ehem.",

"heil. röm." und "Reichs Semperfrey",

gefolgt von der Datierung "AD 1893". Signiert ist das

Exlibris ganz rechts unten. Der Eigner lebte vom 15.9.1856 bis

zum 28.9.1906. Er wurde in Bamberg geboren als Sohn von Thomas

von Leiningen, Oberst, und Josefine Sprunger von Mertz, und er

starb in München. Seine am 17.5.1890 geehelichte Frau war

Magdalena Rogalla von Bieberstein. Der Eigner machte eine

Offizierskarriere, er trat 1873 beim Militär ein, wurde 1894

Leutnant im 2. Hessischen Husaren-Regiment Nr. 14 in Kassel,

stieg dann auf zum persönlichen Adjutanten des Erbgroßherzogs

Karl August von Sachsen-Weimar, wurde 1888 Brigade-Adjutant in

Breslau, bis er 1890 als Rittmeister aus dem aktiven Dienst

ausschied und nach München zog. Seitdem widmete er sich seinen

familienkundlichen, heraldischen und exlibriskundlichen

Forschungen.

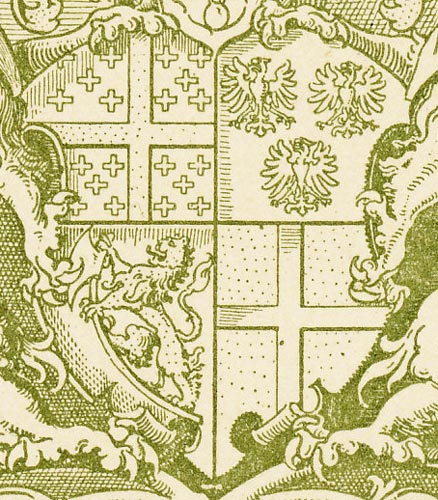

Das Wappen ist geviert:

Dazu gehören drei gekrönte Helme:

Schildhalter zwei ungekrönte goldene Löwen, die die beiden äußeren Helme auf ihrem Kopf tragen. Dies ist eine Methode zur Platzersparnis, denn wenn man alle drei Helme auf dem Schildrand platzieren würde, müßte proportional deren Größe abnehmen, um mit der vorhandenen Breite auszukommen. So aber stehen die äußeren Helme quasi neben dem Schild und alle drei Helme mit ihren Kleinoden können in zufriedenstellender Größe dargestellt werden. Und das ergibt sich ganz zwanglos, indem die Schildhalter-Löwen als Helmträger verwendet werden. Beschrieben wird das Wappen im Siebmacher, Band Gf, Seite: 20-24, Tafel: 39-52 etc.

Auf dem Blatt ist mit "des ehem. heiligen römischen Reiches Semperfrey" ein interessanter Titel zu lesen, den außer den Grafen von Leiningen-Westerburg auch die Schenken von Limpurg trugen. Der Titel leitet sich ab von &bdquosendbar frei&ldquo und damit vom &bdquoSend&ldquo bzw. &bdquoSendgericht&ldquo und bezeichnet ein Privileg der mittelalterlichen Gesellschaft.

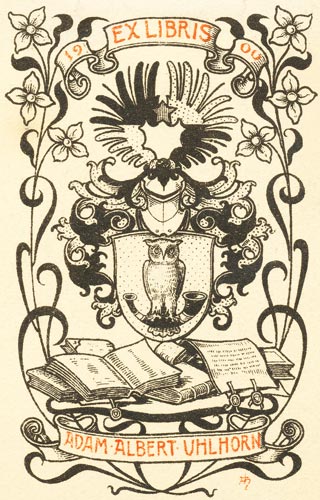

Exlibris

von A. Hildebrandt

Ein heraldisches Exlibris aus

dem Jahr 1900, entworfen von Prof. Adolf M. Hildebrandt

(1844-1918) für Adam Albert Uhlhorn, vermutlich

eine zweifarbige Lithographie (98 x 62 mm, Witte, Bibliographie

2, 35; Thieme-Becker 17; Gutenberg 25.696). Oben ist es datiert,

die Jahreszahl entzweigeschnitten durch die Worte "Ex

libris", unten rechts signiert. Das Wappen ist ein

redendes Wappen, Uhl-horn wird dargestellt durch eine Eule (Uhl)

und ein Horn. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher, Band

Bg6, Seite: 18, Tafel: 20, und die Blasonierung wird angegeben

mit: In Gold auf silbern beschlagenem, schwarzem Jagdhorn eine

rote Eule. Auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken ein roter,

fünfzackiger Stern oben angestemmt zwischen einem schwarz-golden

übereck geteilten Flug. Es gab drei Familienzweige, einen zu

Oldenburg, einen zu Osnabrück und einen zu Delmenhorst. Die

Linie zu Delmenhorst teilte sich in die Buxtehuder Linie und die

Elsässer Linie zu Bischweiler. Das Wappen wie angegeben gilt

für die Elsässer Linie, während die Buxtehuder Linie in Blau

auf goldenem Jagdhorn eine goldene Eule führt und auf dem Helm

mit blau-goldenen Decken einen goldenen Stern zwischen einem

blauen Flug. Hier beim Exlibris haben wir es also mit einem

Vertreter der Elsässer Linie zu tun. Der Eigner wurde am

29.8.1871 in Bischweiler (Bischwiller) im Elsaß geboren

(département Bas-Rhin), er war der Sohn von Emil Uhlhorn (geb.

2.3.1837 in Buxtehude) und von Caroline von Buhrein. Er war mit

Marie Elisabeth Glesser vermählt, und er starb am 22.3.1932 in

Sarre-Union. Beruflich war er Jurist, nach dem Studium der

Jurisprudenz in Straßburg und in Berlin wurde er Referendar in

Bischweiler, kam 1895 an das Landgericht Saarbrücken, wurde 1898

Gerichtsassessor wieder in Bischweiler, stieg auf zum

kaiserlichen Gerichtsassessor und Notariatsverwalter in

Neuf-Brisach (département Haut-Rhin) und wurde schließlich 1900

- dem Jahr der Exlibris-Erstellung - kaiserlicher Notar in

Rixingen (Réchicourt-le-Château, département Moselle) und

danach in Sarre-Union (département Bas-Rhin). Der Eigner war vom

15.12.1891 bis zum 22.3.1932 Mitglied im Herold, und er

publizierte über elsässische und lothringische Heraldik.

Exlibris

von Ernst Krahl:

Ein heraldisches Exlibris um

ca. 1910, entworfen von Ernst Krahl (1858-1926) für Reichsgraf

Wilhelm von Wurmbrand-Stuppach, eine bräunliche

Heliogravur. Das Vollwappen befindet sich exzentrisch optisch

rechts unten vor einem gotisierenden Fenster mit üppiger

Rahmung, rechts und links begleitet von repetitiven

Schriftband-Elementen mit der Botschaft "ich main's",

der Blick fällt durch das Fenster auf eine Landschaft mit Burg.

Die Familie gehört zum niederösterreichischen Uradel und zählt

zu den wichtigsten österreichischen Adelsgeschlechtern.

Erstmalig taucht die Familie (http://www.wurmbrand.at/Homepage.htm) 1194 mit Leupold der Wurmbrant urkundlich auf. Die

Stammburg der Grafen von Wurmbrand-Stuppach, Freiherren von

Steyersbergh, Stikkelsbergh, Reydenau, Nauhauß und Saxenbrunn,

die Burg Wurmbrand, ist heute eine Ruine bei Krumbach, Bezirk

Kirchschlag, an der steirisch-ungarischen Grenze. Ein wichtiges

Schloß der Familie ist in Gloggnitz, Niederösterreich, ein

ehemaliges, 1803 profanisiertes Benediktinerkloster. Die Familie

blüht fort. Das Wappen zeigt in Silber einen schwarzen Lindwurm

(Drachen, Basilisken) mit angelegten Vogelflügeln, zwei

Hahnenfüßen und Stachelschwanz, der einen an mehreren Stellen

brennenden Ast im Rachen hält, und aus dessen Ohren Feuerflammen

hervorkommen. Auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken der

Lindwurm (Drache, Basilisk) aus dem Schild. Damit ist das ein

wunderschönes redendes Wappen, der Wurm (Lindwurm) und der Brand

(Feuerast) stehen gemeinsam für den Familiennamen

"Wurmbrand". Darstellerisch ist es am ehesten ein Hahn

mit Drachenschwanz, was man gemeinhin Basilisk nennt.

Im Siebmacher wird das Wappen beschrieben in Band Gf, Seite: 77, Tafel: 128, NÖ2, Seite: 605, Tafel: 298, Kä, Seite: 64, Tafel: 5, Krai, Seite: 21, Tafel: 21, und Un, Seite: 726, Tafel: 497. Die Darstellung auf einem Hügel oder Grund findet sich ebenfalls in der Literatur. Der brennende Ast steckt hier mit dem anderen Ende zur Gänze im Rachen des Fabeltieres, üblich sind auch Darstellungen, wo beide Enden brennend aus dem Rachen ragen. Später (1683) wurde das Stammwappen einem von Pernstein und Zöbing/Zebinger gevierten Wappen als Herzschild aufgelegt und mit drei Helmen geführt. Der Blason wäre dann: Geviert mit silbernem Mittelschild, worin in Silber ein schwarzer Basilisk (Lindwurm mit Hahnenbeinen und Drachenschwanz, einen Brand mit Flammen im Schnabel haltend, aus den Ohren Feuerzungen hervorbrechend. Feld 1 und 4: Von Rot und Silber 3 mal gespalten, die beiden silbernen Plätze schwarz geschuppt, die beiden roten Plätze pfahlweise mit je drei rautenförmigen, in Gold gefaßten Diamanten belegt (Pernstein), Feld 2 und 3: in Rot eine springende, hersehende, silberne Wildkatze mit aufgeschlagenem Schwanz (Zöbing, Zebinger).

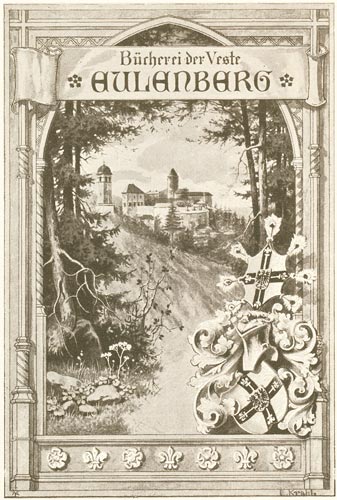

Exlibris

von Ernst Krahl

Ein heraldisches Exlibris ohne

Jahresangabe, entworfen von

Ernst Krahl (1858-1926) für den Deutschen Orden,

ein Rasterdruck (Witte, Bibliographie

2, 127; Thieme-Becker 21; vgl. Gutenberg 6084 und Gutenberg

29.639). Als Eigner wird die

Bücherei der Veste Eulenberg angegeben. Die Burg Eulenberg oder

die Eulenburg liegt in Tschechien auf dem Gebiet von Olmütz in

Nordmähren. Der Deutsche Orden hatte einst reichen Besitz in

Mähren, bis zur Auflösung am 22.10.1938 und Beschlagnahmung des

Vermögens war der Deutsche Orden einer der größten

Grundbesitzer in Nordmähren, unter anderem besaß er auch die

Burgen Busau und Eulenburg sowie Schloß Freudenthal - einst Sitz

des Hochmeistertums, bevor es nach Wien verlegt wurde - und

Karlsbrünn, ein Besitz, um den der Orden mit Sitz in Wien auch

noch im frühen 20. Jh. gestritten hat, was aber zu heftigen

Protesten und Ablehnung der Bevölkerung und Regierung der

tschechischen Republik geführt hat. Der Deutsche Orden erwarb in

Mähren übrigens bereits Anfang der neunziger Jahre das Kloster

in Troppau. Beide strittigen Burgen sind nationale

Kulturdenkmäler der tschechischen Republik von hohem Wert. Die

Eulenburg heißt heute Burg Sovinec (http://akce.sovinec.cz/). Sie ist es auch, die in der abgebildeten

Landschaft dargestellt ist. Erst war sie Besitz der Herren von

Sovinec, bis sie 1623 von Erzherzog Karl von Österreich zu

Gunsten des Deutschen Ordens gekauft wurde und in den Jahren von

1627 bis 1643 zur bedeutenden Ordensfestung und zum

Verwaltungssitz ausgebaut wurde. Doch sie war nicht stark genug,

um den Schwedensturm im 30jährigen Krieg auszuhalten, 1643

mußte sie nach der Belagerung durch schwedische Truppen

kapitulieren, wurde aber 1650 vom Orden zurückübernommen. Im

19. Jh. verlor der Orden zeitweise das Interesse an der Burg,

Stückweise wurde sie ab 1810 ff. verkauft, aber unter

Hochmeister Maximilian III. Josef d'Este ab 1836 zurückgekauft.

Nach der Auflösung des Ordens 1938 wurde die Burg 1939 vom

Deutschen Reich konfisziert und 1945 Eigentum der

Tschechoslowakischen Republik, heute Tschechischen Republik

(Photogalerie: http://www.turistik.eu/cz/kraje/mhrisch-schlesischer-kreis/okres-bruntal/jirikov-okres-bruntal/hrad-sovinec/galerie/).

Das Wappen zeigt das Hochmeisterwappen des Deutschen Ordens in seiner allgemeinen, nicht an die Person eines bestimmten Hochmeisters gebundenen Form. Das Schildbild ist in Silber ein schwarzes durchgehendes Kreuz, belegt mit einem goldenen Glevenkreuz (Lilienkreuz), das Ganze in der Mitte belegt mit einem Herzschild, der in Gold den schwarzen Reichsadler zeigt (Hochmeisterkreuz). Ein weiteres heraldisches Merkmal des Hochmeistertums ist eine spezielle Helmzier, ein silbernes Schirmbrett, belegt mit einem Hochmeisterkreuz wie oben beschrieben, außen mit goldenen Kugeln und daran schwarzen Hahnenfedern (oder auch Pfauenfedern) besteckt, Helmdecken schwarz-silbern. Diese Helmzier gilt nur für das Hochmeistertum. Hochmeister führen in ihren personifizierten Wappen meist zusätzlich die ganz normale Helmzier des Deutschen Ordens, ein silberner (meistens geschlossen dargestellt) Flug, beiderseits belegt mit einem durchgehenden schwarzen Kreuz, Helmdecken schwarz-silbern. Ein beliebiger Hochmeister kommt damit also auf mindestens drei Helme, denn sein eigenes Familien-Helmkleinod wird auf Platz 3 auch noch berücksichtigt.

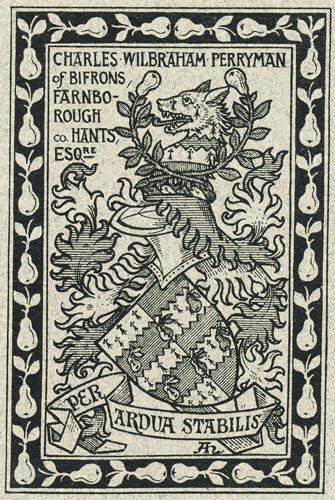

Exlibris

von A. Hildebrandt:

Ein heraldisches Exlibris um

ca. 1900, entworfen von Prof. Adolf M. Hildebrandt (1844-1918)

für Charles Wilbraham Perryman. Die Signatur

"AH" befindet sich optisch rechts unten. Perryman - Der

"Birnenmost-Mann" oder der "Birnenwein-Mann",

wenn man es wörtlich nimmt, und so ist das Wappen ein redendes:

In von Hermelin und Blau gespaltenem Feld zwei Zackenbalken,

jeder mit drei Birnen belegt, alles in verwechselten Farben

(englisch: Parted per pale Ermine and Azure, two bars indented,

each charged with three pears slipped, all counterchanged). Auf

dem blau-silbern bewulsteten Helm mit blau-silbernen Decken

zwischen zwei unten schräggekreuzten, grünbeblätterten

Birnenzweigen mit jeweils einer endständigen Frucht ein

abgerissener Wolfsrumpf von Hermelin, unten rot und auf dem Hals

mit einem blauen Zackenbalken belegt (englisch: Mantling Azure

and Argent. Crest: On a wreath of the colours, a wolf's head

Ermine, erased Gules, charged with a fess indented Azure,

surmounted by two pear-branches leaved Vert, fructed and slipped

in saltire). Und damit nicht genug, die ganze Randeinfassung des

Exlibris ist mit Birnen mit je einem kleinen Aststück mit zwei

Blättern belegt. Ein Schriftband mit der Devise "Per ardua

stabilis" (in Schwierigkeiten beständig) schlingt sich

unterhalb des schräggestellten Schildes.

Charles Wilbraham Perryman (9.8.1860-14.4.1949), Esq., war Justice of the Peace in der county of Southampton und war Lord of the Manor of Ardley (Oxon.). Sein zweiter Vorname wird auch mit "Weston" angegeben, so auf der Geburtsurkunde. Weiterhin scheint "Felix" ein Spitz- und Rufname gewesen zu sein. Er heiratete in erster Ehe am 12.7.1884 in All Saints Gordon Square, Middlesex, Marie Louise Blumenstein. Er hatte 4 Kinder, Percy Otto St. Clair Wilbraham Perryman (22.6.1885-), Dorothy Theckla Florence Perryman, Cecil Rudolph Ernest Wilbraham "Tim" Perryman (4.12.1887-7.5.1971, Royal Navy), Herbert Alan Fortescue Wilbraham Perryman (13.6.1890-27.11.1973) und Marjorie Winifred Evelyn Wilbraham Perryman (14.1.1893-). Der in London lebende Charles Wilbraham Perryman wird 1891 als Inhaber einer Zeitung erwähnt, 1901 scheint er wohlhabend genug geworden zu sein, um aus eigenen Mitteln leben zu können. Am 22.2.1894 wurde er in die Freimaurerloge Euphrates Lodge No. 212, London, aufgenommen. Es existiert in der Sammlung ein weiteres Exlibris für den gleichen Eigner aus der Feder von C. Helard.

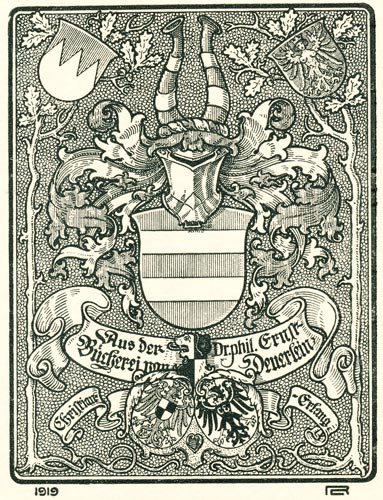

Exlibris

von Lorenz Rheude:

Ein heraldisches Exlibris aus

dem Jahr 1919, entworfen von Lorenz M. Rheude (1863-1939) für

Dr. phil. Ernst Deuerlein (22.7.1893 -

15.11.1978), Chemielehrer und Heimatforscher in Erlangen

(Lebenslauf vgl. http://www.fen-net.de/er/hedayati/persoenlichkeiten/persoenlichkeiten.html#Deuerlein), nicht für den zum Verwechseln naheliegenden

Prof. Dr. Ernst G. Deuerlein (1918 - 1971),

Klischee-Technik/Buchdruck (Witte, Bibliographie 3, 15;

Thieme-Becker 28; Variante von Gutenberg 8895). Die auf mehrere

Streifen verteilte Inschrift lautet: "Aus der Bücherei von

/ Dr. phil. Ernst- Deuerlein / Christian / -Erlang". Das

Exlibris ist unten links datiert und unten rechts signiert.

"Christian-Erlang" ist die Neustadt von Erlangen:

Markgraf Christian Ernst von Bayreuth (1644-1712) war in dritter

Ehe mit Elisabeth Sophie verheiratet, die eine große Vorliebe

für Erlangen hatte und wo der Markgraf eine ganz neue Stadt

erbauen ließ, das sog. Christian-Erlang. Das Wappen zeigt in Rot

zwei silberne Balken. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken zwei

rote, mit je zwei silbernen Binden umlegte Büffelhörner. Das

nämliche Wappen ist beschrieben in Siebmacher, Band BayA1 Seite:

132 Tafel: 137, mit dem Hinweis, daß der fränkische Uradel

dieses Namens, Lehnsleute des Hochstifts Würzburg, im 16. Jh.

erloschen sei. Es gibt Verbindungen zwischen den Herren v.

Erlangen und dieser adeligen Familie Teuerlein (Deuerlein).

Unten befindet sich eine Version des Erlanger Stadtwappens: Vor einem silbern-schwarz gevierten Brackenkopf sind zwei Ovalschilde einander zugeneigt, der heraldisch rechte Schild zeigt in Silber einen linksgewendeten, golden gekrönten und ebenso bewehrten roten Adler mit goldenen Kleestengeln auf den Schwingen und mit einem von Silber und Schwarz gevierten Herzschild (Hohenzollern-Brustschild), der heraldisch linke Schild zeigt in Silber einen golden gekrönten und ebenso bewehrten, rotgezungten, schwarzen Adler mit goldener Halskrone, ebensolchen Kleestengeln und den goldenen Großbuchstaben C und E auf der Brust ("CE" steht für Markgraf Christian Ernst von Bayreuth (1644-1712)). Heute wird dieser Adler übrigens mit den goldenen Großbuchstaben E und S auf der Brust geführt, für Elisabeth Sophie, die Ehefrau des Markgrafen Christian Ernst. Beide Schilde zusammen, brandenburgischer und preußischer Adler in Modifizierung, stehen für die Erlanger Neustadt, das dritte Element, das für die Altstadt, das heute fester Bestandteil des Erlanger Stadtwappens ist, fehlt bei diesem Exlibris. Die Blasonierung des heutigen Erlanger Stadtwappens lautet: Halbgespalten und geteilt, 1: in Silber ein links gewendeter, goldengekrönter und -bewehrter, rotgezungter, roter Adler mit goldenen Kleestengeln und mit von Silber und Schwarz geviertem Brustschild, 2: in Silber ein goldengekrönter und -bewehrter, rotgezungter, schwarzer Adler mit goldener Halskrone, Kleestengeln und den goldenen Großbuchstaben E und S auf der Brust, 3: in Blau über silberner Zinnenmauer wachsend ein doppeltgeschweifter, goldengekrönter, rotgezungter goldener Löwe (vgl. http://www.hdbg.de/gemeinden2/bayerns-gemeinden_detail.php?gkz=9562000). Mit Absicht wählt Ernst Deuerlein hier die alte Form des Namens der Stadt und des Wappens, weil er sich als Heimatforscher intensiv mit der Geschichte der Neustadt und ihrer Bauwerke befaßt hat.

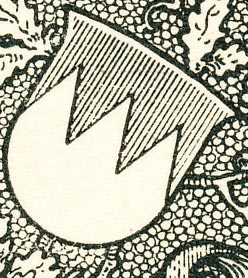

Optisch oben links sehen wir das Wappen Frankens, den sog. Fränkischen Rechen (in Rot drei silberne aufsteigende Spitzen), oben rechts ist das Große Nürnberger Stadtwappen (in Blau ein goldener, gekrönter Jungfrauenadler). Manchmal wird das Wappen auch als Königsadler beschrieben, hier ist der Rumpf jedoch eindeutig weiblich. In seiner heutigen Form ist der Rumpf nicht weiblich, sondern eher geschlechtsneutral und auch gefiedert dargestellt, was darstellerisch mehr einem Königsadler entspricht, die Farben sind beim 1936 verliehenen und 1963 vom Stadtrat bestätigten heutigen Wappen aber gleich geblieben. Neben diesem großen Wappen führt die Stadt Nürnberg als kleines Wappen gänzlich andere Inhalte, nämlich: Gespalten, vorne in Gold ein halber, rotgezungter und goldenbewehrter schwarzer Adler am Spalt, hinten von Rot und Silber fünfmal schräggeteilt (http://www.hdbg.de/gemeinden2/bayerns-gemeinden_detail.php?gkz=9564000). Normalerweise ist ein "Kleines Wappen" - insbesondere bei Wappen regierender Häuser - eine hinsichtlich der Inhalte beschränkte Auswahl aus dem "Großen Wappen", hier haben die beiden inhaltlich nichts miteinander zu tun.

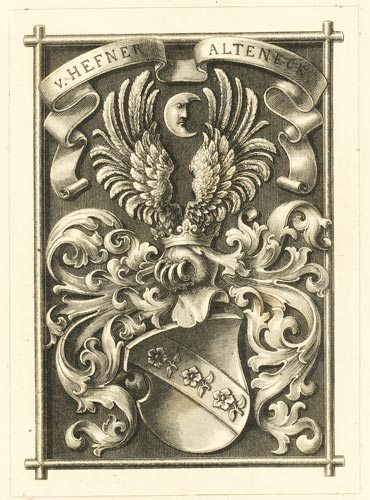

Exlibris

für v. Hefner:

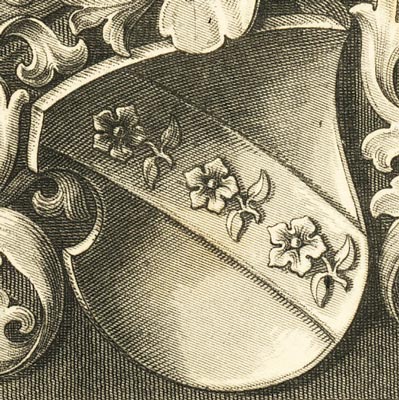

Ein heraldisches Exlibris für

v. Hefner-Alteneck, unsigniert, Radierung eines

mir unbekannten Künstlers von ca. 1890 (Hinweise zu Künstler

und Lebensdaten willkommen, evtl. vom Eigner selbst). Das Wappen

zeigt in Blau einen goldenen Schrägbalken, darin hintereinander

drei silberne Blumen mit grünen Stengeln und Blättern. Auf dem

gekrönten Helm ein abnehmender, gesichteter, silberner Mond

zwischen einem offenen, blauen Flug. Helmdecken blau-golden. Im

Siebmacher Band Bay, S. 83, T. 96 ist das Wappen abgebildet,

allerdings mit ein paar kleineren Abweichungen. So ist dort der

Mond ungesichtet, ferner ist der Flug beiderseits mit je zwei

schräggekreuzten goldenen Pfeilen belegt. So findet es sich auch

im Aschaffenburger Wappenbuch als Abbildung, auch dort ist der

blaue Flug beiderseits mit zwei goldenen, rot beflitschten

Pfeilen belegt.

1814 wurde Franz Ignaz Heinrich Hefner (1756-1846) von König Max I von Bayern geadelt. Am 18.3.1854 erlaubte König Max II dessen Sohn Jakob Heinrich von Hefner (1811-1903) dem Familiennamen "Alteneck" anzuhängen. Er war Konservator der Königlichen Vereinigten Kunstsammlungen und des königlichen Kupferstich- und Handzeichnungskabinetts sowie Konservator des Historischen Vereins von Oberbayern. Er wurde Generalkonservator der Kunstdenkmäler Bayerns und Direktor des Bayerischen Nationalmuseums. Daneben war er selbst als Zeichner und Radierer tätig.

Die Qualität ist herausragend, insbesondere die Plastizität der Darstellung ist unglaublich gut. Die Helmdecken sind mit großer Tiefe und Klarheit modelliert, und auch die konkave Krümmung der Tartsche ist durch die Schatteneffekte hervorragend herausgearbeitet. Die Lust am Modellieren hat auch die drei Blümchen plastisch mit Schattenwurf dargestellt, was von Heraldikern, die darstellerische Nähe zu tatsächlich brauchbaren Objekten anstreben, durchaus kontrovers gesehen wird, wie auch der ohne Befestigung zwischen den Flügeln schwebende Mond ein typisches Produkt der Papierheraldik ist.

Literatur,

Quellen und Links:

Elke Schutt-Kehm,

Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2. Teil, Band 1: A-K, 720

Seiten, 1685 Abb., Verlag Claus Wittal, Wiesbaden, 1998, ISBN

978-3-922 835-31-8.

Elke Schutt-Kehm, Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2.

Teil, Band 2: L-Z, 736 Seiten, 1795 Abb., Verlag Claus Wittal,

Wiesbaden, 1998, ISBN 978-3-922 835-32-5

Claus Wittal, Eignerverzeichnis zum Exlibris-Katalog des

Gutenberg-Museums, Verlag Claus Wittal, 2003, 336 Seiten, 595

Abb., ISBN 978-3-922 835-33-2

Siebmachers Wappenbücher

Deutsche Wappenrolle

Rietstap/Rolland

Alfred F. Wolfert, Aschaffenburger Wappenbuch, Veröffentlichung

des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e. V.,

Aschaffenburg 1983, Tafel 12 Seite 108, 195, 172, 187

Siebmachers großes Wappenbuch, Sonderband H: Jürgen Arndt:

Biographisches Lexikon der Heraldiker; 1992. XXIV und 664 S. mit

zahlr. Wappenabb., Festeinband, Degener Verlag, ISBN

3-87947-109-6

Bachofen von Echt: http://www.biographien.ac.at/oebl_1/41.pdf - http://www.biographien.ac.at/oebl_1/42.pdf - http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Adolf_Bachofen_von_Echt

Bachofen von Echt: Monatsblatt des heraldisch-genealogischen

Vereins Adler, Wien, Bd. 4. Ein herzliches Dankeschön an Herrn

Alois Lenz für wertvolle Hinweise.

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Matthieu de Posch aus

Brüssel für wertvolle Hinweise

Familie Bosch aus Wössingen in Mittelfranken, in: Deutsches

Geschlechterbuch (Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien)

Band 70, Starke Verlag Görlitz 1930, hrsg. von Bernhard Körner,

S. 127-141

Perryman: Fox-Davies: Armorial Families, 1929, 2. Teil, S. 1540

Familiendaten Perryman: https://www.wikitree.com/wiki/Perryman-872

Exlibris (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - (09) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)

Exlibris (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40)

Exlibris (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60)

Exlibris (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80)

Französische Exlibris (1) - (2) - (3) - (4) - Italienische Exlibris (1) - belgische Exlibris (1) - portugiesische Exlibris (1)

Britische Exlibris (1) - (2)

- (3) - (4) - (5)

- (6) - (7) - (8)

- (9) - (10) - (11)

- (12) - (13) - (14)

- (15) - (16)

spanische Exlibris (1)

Signaturen von Künstlern und Heraldikern

©

Copyright / Urheberrecht am Text und Datenbank: Bernhard Peter

2009

Die Abb. sind selbst angefertigte Scans historischer, aufgrund

ihres Alters gemeinfreier Originale.

Sofern bekannt, ist der Urheber bei der jeweiligen historischen

Graphik angegeben.

Impressum