Bernhard

Peter

Historische

heraldische Exlibris (36)

Exlibris

von Oskar Roick:

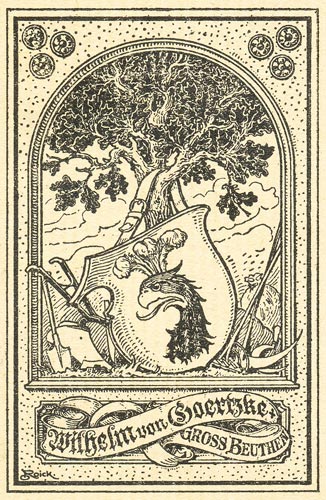

Dieses undatierte

Bücherzeichen wurde entworfen von Oskar Roick

(28.3.1870-11.12.1926) für Wilhelm von Goertzke

auf Großbeuthen. Der Wappenschild in Form einer asymmetrischen

Tartsche ist in einem oben halbrund geschlossenen Innenrahmen mit

seinem Riemen schräg an einem Eichenbaum aufgehängt, rechts und

links von landwirtschaftlichem Gerät wie Spaten, Pflug, Sense,

Sichel und Harke begleitet. Das Wappen wird beschrieben im

Siebmacher Band: AnhA Seite: 23 Tafel: 13, ferner im Band: Pr

Seite: 146 Tafel: 192. Die Farben werden widersprüchlich

angegeben: Der Schild zeigt nach der ersten angegebenen Quelle in

Schwarz Kopf und Hals eines silbernen, oben mit drei

Straußenfedern, einer roten zwischen zwei silbernen, besteckten

Adlers. Nach der zweitgenannten Quelle ist die Schildfarbe

silbern, weitere Farben werden nicht gegeben. Weitere Varianten

bei v. Ledebur und bei v. Zedlitz. Im Rietstap wird die Feldfarbe

als silbern angegeben, der Adlerkopf als naturfarben. Das

Exlibris legt auch Silber als Feldfarbe nahe. Das hier nicht

dargestellte Oberwappen wäre zu schwarz-silbernen Decken das

Schildbild wachsend. Als Stammsitz der Familie wird Görtzigk bei

Gröbzig in Anhalt angegeben. Ab dem 14. Jh. ist die Familie in

der Mark Brandenburg anzutreffen. Ein berühmtes Familienmitglied

war Hans Joachim von Goertzke, kurbrandenburgischer Oberst,

General und Feldherrn unter dem Großen Kurfürsten, und ihm

gehörte Friedersdorf. Der Familie gehörte ferner Kantow,

Großbeuthen und Kleinbeuthen. Der Exlibriseigner Wilhelm von

Goertzke war der letzte Rittergutsbesitzer auf Großbeuthen.

Exlibris

von Oskar Roick:

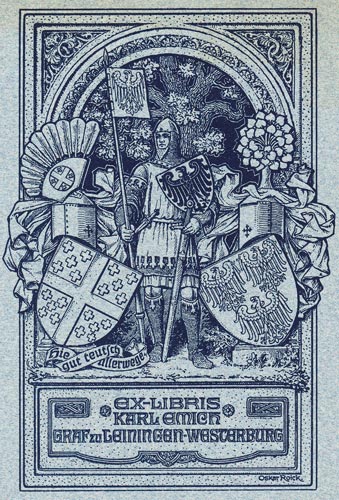

Ein heraldisches Exlibris ohne

Jahresangabe, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926)

für Graf Karl Emich zu Leiningen-Westerburg

(126 x 86 mm, Buchdruck, Witte, Bibliographie 3, 27; Gutenberg

9210). Über einem abgesetzten schmalen Schriftfeld trennt ein

vor einer knorrigen Eiche in einem verzierten Rundbogen stehender

Ritter mit Kettenhemd, Schwert und Adlerschild sowie

Adlerfähnchen an der aufrecht abgestützten Lanze zwei separate,

einander zugeneigte Vollwappen, die die beiden Stammwappen Westerburg

(in Rot ein durchgehendes goldenes Kreuz, bewinkelt von 20 (4x 5

(2:1:2)) goldenen Kreuzchen, auf dem Helm mit rot-goldenen Decken

ein schwarzer Flug, belegt mit einer roten Scheibe mit einem

durchgehenden goldenen Kreuz, dieses bewinkelt von je 5 (2:1:2)

goldenen Kreuzchen) und Leiningen (in Blau drei

(2:1) silberne Adler, auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein

grüner Obstbaum) repräsentieren. An dieser Stelle sei die

Abstammung des in dieser Exlibrissammlung häufiger auftretenden

Eigners gegeben:

Die Grafen von Leiningen-Westerburg, deren Bücherzeichen hier beschrieben wird, sind eigentlich vom Stamm her Herren von Westerburg. Diese wiederum sind eine aus der Stammburg im 13. Jh. verdrängte Linie der Herren von Runkel, von denen Siegfried III. von Runkel durch Heirat einer Gräfin von Leiningen die Herrschaft Westerburg und die Vogtei Gemünden erhielt. Diese Linie nannte sich nun nach ihrer neuen Burg im Westerwald erst zusätzlich, dann allein Herren von Westerburg, denn Ende des 13. Jh. trennten sich die Linien zu Runkel und zu Westerburg endgültig voneinander.

Bei den Grafen von Leiningen müssen wir die älteren Grafen und die neueren unterscheiden. Die Alt-Leininger waren seit dem Ende des 11. Jh. nachweisbare fränkische Grafen, die im Wormsgau und im Nahegau ihre Güter hatten. Sie starben um 1220 mit dem in der Manessischen Liederhandschrift abgebildeten Minnesänger Friedrich (Emich) Graf v. Leiningen aus. Danach übernahmen Abkömmlinge der Grafen von Saarbrücken deren Rolle als jüngere Grafen von Leiningen, weil die Schwester und Erbin des genannten Minnesängers, Liutgarde (Lukardis) v. Leiningen (-1239), Simon II. Graf v. Saarbrücken geheiratet hatte. Ihre Kinder sind Simon III. Graf v. Saarbrücken und Friedrich I. Graf v. Leiningen (-1237), Begründer der neuen Grafenlinie zu Leiningen. Diese Linie nahm Namen und Wappen der Leininger an und bekam aus den Saarbrücker Gütern die Herrschaft Hardenburg, und zu Beginn des 13. Jh. erbte man noch die Reichsgrafschaft Dagsburg, ein Lehen des Bischofs von Straßburg. Das Haus Leiningen teilte sich nun in eine ältere Linie Leiningen-Dagsburg und eine jüngere Linie Leiningen-Hardenburg.

Durch Erbheirat kamen die Westerburger im 15. Jh. an Namen und Wappen der Leininger. Reinhard III. von Westerburg (-22.12.1449) war seit 1422 mit Margarethe verheiratet, der Schwester des letzten Grafen Hesso von Leiningen-Dagsburg (-8.3.1467), über welche die Familie den größten Teil des Territoriums der ausgestorbenen Leininger Grafen der älteren Dagsburger Linie erhielt, und danach kombinierte Enkel Reinhard IV. Namen und Wappen und wurde Reinhard I. Graf von Leiningen-Westerburg. Diese Grafen gliederten sich wiederum in die Zweige Leiningen-Leiningen (in seinen drei Unterzweigen erloschen 1635, 1665 und 1705), Leiningen-Westerburg (erloschen 1597) und Leiningen-Schaumburg, welche sich 1695/1705 in Leiningen-Westerburg-Altleiningen (im Mannesstamm erloschen 1929 mit Gustav Friedrich Oskar, gänzlich 1974) und Leiningen-Westerburg-Neuleiningen (erloschen 1956) teilte. Zu der letztgenannten Linie gehört der Eigner des hier vorgestellten Exlibris.

Dagsburg selbst fiel 1467 an die Linie Leiningen-Hardenburg, die 1466 die lothringische Herrschaft Aspremont erworben hatte, und die sich jetzt Leiningen-Dagsburg-Hardenburg (oder -Hardenberg) nannte. Diese teilte sich 1560 in die 1779 gefürstete Linie Leiningen-Hardenburg-Dagsburg mit heutigem Sitz in Amorbach und die im Grafenstand gebliebene Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg, deren unterschiedliche Zweige 1706, 1766, 1774, 1910 und schließlich 1925 mit Emich Karl Friedrich Wilhelm August Graf zu Leiningen Herr zu Billigheim (24.4.1839 -31.3.1925) als Letztem der ganzen Linie erloschen.

Es gab also parallel zwei Familien mit dem Namen Leiningen, wobei die einen von der Abstammung im Mannesstamm her Herren von Westerburg und ursprünglich von Runkel waren, die anderen ursprünglich Grafen von Saarbrücken.

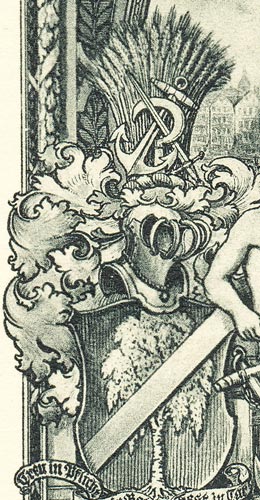

Exlibris

von Oskar Roick:

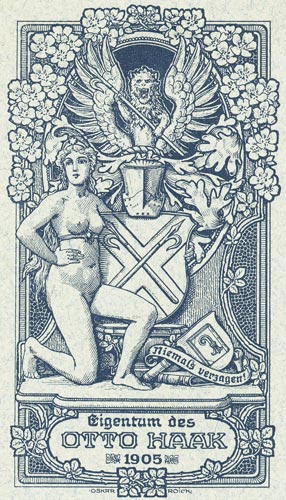

Ein weiteres Exlibris für

Otto Haak aus dem Jahr 1905, ein schwarzblauer

Buchdruck auf getöntem Papier, entworfen von Oskar Roick

(28.3.1870-11.12.1926). Das Wappen zeigt in Rot ein goldenes

Andreaskreuz, nach der Figur mit zwei schwarzen,

schräggekreuzten Feuerhaken belegt. Auf dem Helm ein goldener

Löwe wachsend zwischen einem roten Flug, einen schwarzen

Feuerhaken schräg vor sich haltend. Die Helmdecken waren 1905

bereits auf beiden Seiten rot-golden (Siebmacher, Band Bg5, S.

23, T. 27 sowie Bg7, S. 22). Das Wappen ist frontal dargestellt

und wird von einem halb knienden weiblichen Akt mit der Linken

gehalten, während die Rechte eingestemmt ist. Diese

Schildhalterin durchbricht die strenge Symmetrie der Komposition,

ist aber in sich selbst ohne Vorzugsrichtung, weil der Körper

zwar nach links gewendet ist, der gewendete Kopf aber leicht

rechts aus dem Bild heraussieht. Zusätzlich steht der Schild

noch einer Wandkonsole auf Stützen im Hintergrund auf. Die

Schildhalterin kniet halb auf einer perspektivisch leicht in

Aufsicht gezeichneten Bodenplatte, die das Feld mit der Nennung

von Eigner und Datum unten abtrennt. Das Wappen wird von einem

Oval gerahmt, welches nicht den ganzen Schild umfaßt, sondern

sich mittig hinter diesem durchzieht. Der Raum zwischen diesem

und dem rechteckigen Gesamtrahmen wird von üppigen

Kirschblütenmotiven gefüllt, die über den Rand hinausragen.

Exlibris

von Oskar Roick:

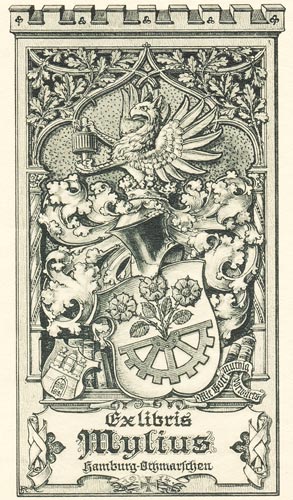

Ein rechts und links eines

Eisernen Kreuzes am unteren Blattrand die Jahreszahl 1914

tragendes heraldisches Exlibris, von der Hand des Künstlers

Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926), entworfen für die Familie Mylius

aus Hamburg - Othmarschen. Das Wappen Mylius zeigt in Silber die

untere Hälfte eines blauen Mühlrades, aus dessen Nabenöffnung

oben drei rote, gestielte und beblätterte Rosen hervorwachsen,

auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken ein wachsender

roter Greif, ein Spindelrad (Teil eines Mühlengetriebes)

pfahlweise zwischen den Fängen haltend (Farben nach einem

analogen Blatt ergänzt). Zur Diskussion der Literaturstellen zu

"Mylius" vgl. das korrespondierende Blatt in der

Sammlung 39. In der unteren optisch rechten Ecke ist die Devise

zu finden: "Mit Gott muthig vorwärts". In der

gegenüberliegenden Ecke ist das Wappen der Stadt Hamburg

als Hinweis auf den beruflichen Hintergrund des Eigners zu finden

(in Rot eine silberne Burg mit drei Türmen, der mittlere Turm

mit einem Kreuz auf der Spitze, über den beiden Seitentürmen je

ein silberner Stern). Das Wappen ist eingepaßt in eine

gotisierende Ornamentik mit geschweiftem Blendspitzbogen auf zwei

Säulen, wobei die Zwickelfelder mit Eichenlaub gefüllt sind.

Eine gezinnte Brustwehr bildet den oberen Abschluß des Blattes.

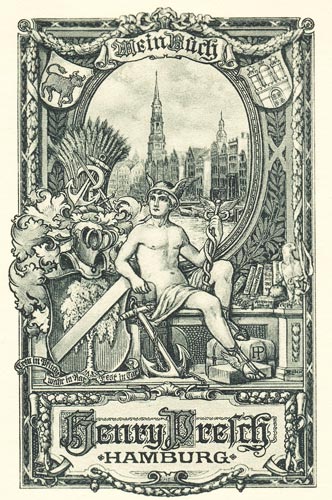

Exlibris

von Oskar Roick:

Ein undatiertes heraldisches

Exlibris, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926) für

Henry Presch aus Hamburg (Witte, Bibliographie

3, 27; Gutenberg 38.693). Mit vollständigem Namen hieß der

Eigner John Ludwig Henry Presch, und er entstammte einer

Niederlausitzer Familie, die im Landkreis Guben beheimatet war

und sich von da in der Lausitz ausbreitete. Ein Zweig der

Groß-Drenziger Linie breitete sich zu Beginn des 19. Jh. nach

Hamburg aus, und dieser entstammte der Eigner, ein Nachfahr des

Johann Martin Presch, gest. 8.8.1830, welcher die Hamburger Linie

begründete. Die Künstlersignatur ist sehr versteckt; sie ist an

der Pfeilerbasis unter dem Adler am optisch rechten Bildrand zu

finden. Auf der Brüstung vor einer rund ausgeschnittenen Vedoute

des Hamburger Stadtbildes (der Eigner wohnte in der

Katharinenstraße 36) sitzt eine Hermesfigur, nur mit einem

Hüfttuch bekleidet, auf dem Kopf den geflügelten Helm, in der

Linken den von zwei sich anblickenden Schlangen umwundenen

Flügelstab, den rechten Unterarm auf den Schild gelegt, ein sehr

lässiger Schildhalter. Der linke der beiden in geflügelten

Sandalen steckenden Füße ist auf einem mit dem Monogramm HP

für den Eigner gezeichneten Warenballen abgestützt, der rechte

auf einem Quaderstein. Neben dem Wappen ist ein Anker mit um den

Schaft gewundener Kette zu sehen. All das illustriert das

berufliche Umfeld des Kaufmanns Henry Presch. Das Wappen Presch,

im Siebmacher Band: Bg13 Seite: 33 Tafel: 23 unter Bezugnahme auf

genau dieses Exlibrisblatt mit den hier wiedergegebenen

genealogischen Angaben beschrieben, zeigt in Rot eine goldene

Birke mit schwarz-silbernem Stamm, auf goldenem Boden wachsend,

überdeckt von einem silbernen Schräglinksbalken. Auf dem

rot-silbern bewulsteten Helm mit rot-silbernen Decken vor einem

goldenen Ährenbündel schräggekreuzt ein schräglinks gelegter

silberner Anker und ein schrägrechts gelegtes, silbernes,

goldengegrifftes Schwert, verschränkt mit einer aufgerichteten,

mit der Schneide nach rechts gerichteten, rot gegrifften,

silbernen Sichel. Der Eigner beschäftigte sich intensiv mit der

Familiengeschichte und verfaßte einige Publikationen dazu,

worauf die Rückenbeschriftung der neben dem Hermes aufgestellten

Bücher Bezug nimmt. Zwei weitere Wappenschilde in den oberen

beiden Ecken mit Regionalbezug ergänzen die Komposition,

heraldisch oben rechts ist der gewendete Schild der Markgrafschaft

Niederlausitz, in Silber ein schreitender, roter Stier,

gegenüber das Wappen der Stadt Hamburg, in Rot

eine silberne Burg mit drei Türmen, der mittlere Turm mit einem

Kreuz auf der Spitze, über den beiden Seitentürmen je ein

silberner Stern. Die Devise unterhalb des Familienwappens lautet:

"Treu in Pflicht, wahr in Rat, fest in Tat".

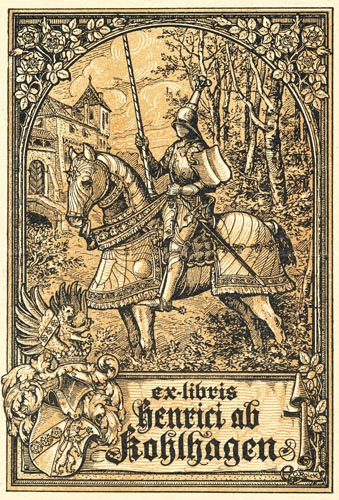

Exlibris

von Oskar Roick:

Ein undatiertes heraldisches

Exlibris, entworfen von Oskar Roick (28.3.1870-11.12.1926) für

Heinrich Theodor von Kohlhagen (30.4.1885-18.4.1918).

Das unten rechts im Druck signierte Blatt enthält größtenteils

eine Szene voller Ritterromantik, gerahmt von einem oben halbrund

geschlossenen Rahmen mit Rosenzweigen in den Zwickeln. Im

Hintergrund liegt eine Burg mit Turm, einem Turmhaus mit

romanischen Zwillingsfenstern im ersten Geschoß und einem

darüberliegenden Wehrgeschoß mit nach außen klappbaren

Holzläden, auf Maschikulis vorkragend, links führt eine

Steinbrücke über einen Graben zum verschlossenen Burgtor,

darüber eine offene Galerie. Die Ecke wird von zwei

Strebepfeilern verstärkt. Aus dem rechts im Hintergrund

befindlichen Wald reitet ein Gerüsteter, eine nicht zum

Familienwappen passende Helmzier auf einer Schaller befestigt,

eine Lanze in der Rechten senkrecht emporhaltend. Eine Tartsche

mit Lanzenruhe ist am linken Oberarm befestigt. Auch das Pferd

ist an Brust, Kopf, Nacken und Hinterteil schwer gepanzert; das

Zaumzeug ist besonders prächtig gestaltet, man beachte

insbesondere die breiten, bandartig verzierten Zügel. Das

Familienwappen im optisch linken unteren Eck, einwärts gewendet,

wird angesichts dieses prächtigen Aufzuges fast zur Nebensache.

Der Schild ist golden-blau gespalten, rechts ein

rechtsaufspringender roter Löwe, links ein mit drei roten Rosen

belegter silberner Schräglinksbalken, hier komplett gespiegelt

(vgl. Siebmacher Band: Bay Seite: 90 Tafel: 106). Auf dem

gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken ein wachsender roter

Löwe zwischen einem blauen Flug, jeder Flügel mit dem mit drei

roten Rosen belegten silbernen Schrägbalken belegt, rechts

schräglinks, links schrägrechts. Des Eigners Vorfahr Theodor

Kohlhagen, königlich-bayerischer Landrichter zu Nürnberg, war

am 27.4.1825 von König Max I. von Bayern in den Adelsstand

erhoben worden. Der Eigner selbst, bekannt als aus Nürnberg

stammender Heraldiker, Genealoge und Historiker und Autor

zahlreicher Fachpublikationen (vor allem in den

heraldisch-genealogischen Blättern des Vereins St. Michael, z.

B. über Nürnberger Geschlechterwappen, über die Geschichte der

heraldischen Helme, über den Uradel Altbayerns, über die

Familie Oelhafen, aber auch über Burgen wie Burg Freyenfels und

Schlösser wie Dennenlohe), war der Sohn von Theodor Wilhelm

Arnold Philipp von Kohlhagen, königlich-bayerischer

Bahn-Ober-Expeditor, und dessen Frau Christine Friederike Therese

Oelhafen von und zu Schoellenbach. Sein Forschungsschwerpunkt war

Franken, insbesondere Nürnberg (wo im GNM sein Nachlaß

aufbewahrt wird) und Bamberg sowie die Oberpfalz. Er zählt zu

den Gründern des Vereines St. Michael (Verein deutscher

Edelleute) im Jahre 1905.

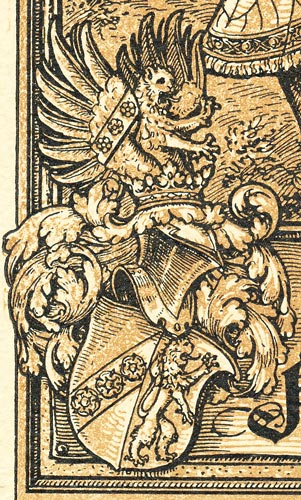

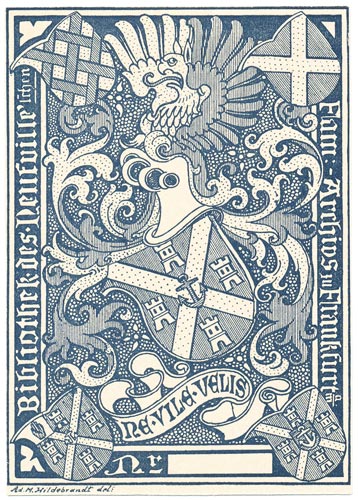

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt:

Ein heraldisches Exlibris aus

dem Jahre 1890, entworfen von Adolf M. Hildebrandt

(16.6.1844-30.3.1918) für die Bibliothek des Neufville'schen

Familien-Archivs zu Frankfurt am Main (107 x 76 mm, Buchdruck,

Witte, Bibliographie 2, 35; Thieme-Becker 17; Gutenberg 4222;

Leiningen-Westerburg 47). Das zentrale Vollwappen der de

Neufville zeigt einen roten, mit einem goldenen, von

vier silbernen Zinnentürmen bewinkelten Schragen (Andreaskreuz)

belegten Schild, in der Mitte belegt mit einem blauen Stockanker.

Auf dem Helm mit rot-goldenen Decken ein wachsender goldener

Greifenrumpf mit rechtem goldenem und linkem rotem Flügel und

roter Zunge. Die Devise lautet: NE VILE VELIS. In den beiden

unteren Ecken werden Varianten des Wappenschildes abgebildet,

alle nach heraldisch rechts geneigt, rechts unten das Wappen wie

beschrieben, aber ergänzt mit einem silbernen rechten Obereck

mit einer roten aufrechten Hand, die sog. "Red Hand of Ulster", ein Zeichen

eines Baronets in der englischen Heraldik. Das erstaunt bei einer

in Frankfurt verwurzelten Familie, doch Sir

Robert de Neufville (1670-1735) wurde am 18.3.1709 oder 1711 je

nach Quelle englischer Baronet, erster, einziger und letzter

dieses Namens. Der Schild gegenüber zeigt eine andere Variante

des Familienwappens, wie oben beschrieben, darauf ein blauer

Herzschild mit einem aufrechten, silbernen Stockanker. Ein

weiterer Schild oben rechts ist golden mit einem roten,

verflochtenen Schräggitter (Rietstap gibt "d'or fretté de

gueules" als älteres Wappen der de Neufville

zu Amsterdam an und das mit den Türmen als neueres Wappen),

gegenüber ein roter mit einem goldenen Schragen (so ein Wappen

führte laut Rietstap die Familie Neufville gen. Mensart,

die ebenfalls wie die anderen de Neufville ursprünglich aus dem

Artois stammt, "de gueules au sautoir d'or"). Die aus

dem Artois kommend über Belgien und die Niederlande schließlich

nach Deutschland eingewanderte Frankfurter Bankiersfamilie wird

ausführlich in der Exlibris-Sammlung 20 diskutiert.

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt:

Ein relativ kleines und in

seiner Detailfülle im Druck schlecht aufgelöstes heraldisches

Exlibris aus dem Jahr 1893, entworfen von Adolf M. Hildebrandt

(16.6.1844-30.3.1918) für den Bankier Alfred von Neufville

(1856-1900) aus Frankfurt am Main, aus der gleichen Familie wie

zuvor (52 x 37 mm, Witte, Bibliographie 2, 35; Thieme-Becker 17;

Gutenberg 25.668; Leiningen-Westerburg 39). Das zentrale

Vollwappen der de Neufville zeigt einen roten,

mit einem goldenen, von vier silbernen Zinnentürmen bewinkelten

Schragen (Andreaskreuz) belegten Schild, darauf ein blauer

Herzschild mit einem aufrechten, silbernen Stockanker. Auf dem

gekrönten Helm mit rot-goldenen Decken ein wachsender goldener

Greifenrumpf mit roten Flügeln und roter Zunge. Man beachte die

unterschiedliche Tingierung der Flügel im Vergleich zu dem

vorherigen Blatt. Die Devise lautet: NE VILE VELIS. Hier ist die

Ausführung besonders prunkvoll mit zwei goldenen, rot

geflügelten Greifen als Schildhaltern und zwei an Lanzen

befestigten Fähnchen hinter dem Wappen, beide zeigen in Gold ein

rotes, verflochtenes Schräggitter, welches Rietstap als das

ältere Wappen der de Neufville angibt, welches hier als

Zusatzmotiv eingebaut wird. Das Wappen der Neufville wird

beschrieben im Siebmacher Band: Frkft Seite: 8 Tafel: 8, Band: Pr

Seite: 56 Tafel: 72, Band: Pr Seite: 279 Tafel: 330, Band: PrE

Seite: 140 Tafel: 119, Band: PrE Seite: 212 Tafel: 184, Band: Na

Seite: 7 Tafel: 8, ferner im Rietstap (siehe dort auch: van

Gelder de Neufville). Auch hier sei auf die ausführliche

Diskussion in der Exlibris-Sammlung 20 verwiesen.

Dieses Blatt gibt es in einer weiteren Variante, mit genau der gleichen Grundgraphik, aber mit einer anderen Jahreszahl, nämlich 1889, und mit einer erweiterten Beschriftung: "Alfred von Neufville Jähenberg Villa Anna Eppstein i/T." Die Neufville-Anlage mit dem 10 ha großen Bergpark Villa Anna liegt in der Stadt Eppstein auf dem Jähenberg und wurde von dem Bankier Albert von Neufville ab 1884 angelegt. Das Haupthaus nannte er "Villa Anna" nach seiner Ehefrau Anna Mumm von Schwarzenstein (1860-), der Tochter von Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein, Oberbürgermeister von Frankfurt. Neben dem Haupthaus entstanden noch weitere Gebäude, ein Schweizer Haus, ein Gartenhaus, ein Taubenhaus, eine Meierei, drei Häuser im Landhausstil mit Fachwerk, ein Kutscherhaus und ein Gästehaus und noch den Neufville-Turm. Den Park legte Andreas Weber an, der auch die Gartenanlagen des Frankfurter Zoos gestaltete. 1933 verkauften die Erben ein Drittel der Anlage an die Stadt Eppstein und zwei Drittel an die Evangelische Kirche Hessen, der 1981 an die Jugendberatung und Jugendhilfe Frankfurt verkauft wurde. Heute wird in der Villa die Stationäre Jugendhilfe Villa Anna betrieben.

|

|

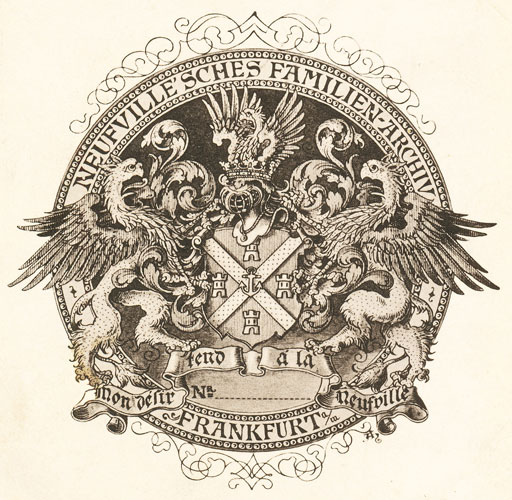

Exlibris

von Adolf M. Hildebrandt:

Auch dieses undatierte

Exlibris fertigte Adolf M. Hildebrandt (16.6.1844-30.3.1918) für

das Neufville'sche Familienarchiv in Frankfurt

am Main an. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Aufrissen wurde

die runde Form gewählt, wobei der Rand mit dem Schriftzug

innerhalb einer doppelten Schmuckleiste von den beiden den Schild

haltenden Greifen überschnitten wird. Das Wappen folgt dem oben

Gesagten. In diesem dritten Blatt wird wie im ersten, jedoch

anders als im zweiten, der Anker direkt und ohne Herzschild dem

Zentrum des Schildes aufgelegt. Neu im Vergleich zu den anderen

bisher in dieser Sammlung vorgestellten Zeichnungen ist das

Auftauchen der Devise auf einem zweiten, sich unter dem Schild

und unter den Schildhaltern windenden Schriftbandes mit dem

Wortlaut "Mon désir tend à la Neufville". Das Blatt

ist im Druck unterhalb des "f" von

"Neufville" monogrammiert mit der typischen AH-Ligatur.

Ganz unten zwischen diesem Schriftband und der kreisförmigen

Einfassung hat der Künstler einen Bereich für die individuelle

Buchsignatur gelassen.

|

|

Exlibris

von Alexander von Dachenhausen:

Ein heraldisches Exlibris aus

dem Jahr 1900, entworfen von Alexander von Dachenhausen

(5.9.1848-3.11.1916) zu Wien für "Alfr(ed) Frhrn. v.

Dachenhausen Beamter D(er) Privil(egierten)

Oest(erreichisch-).Ung(arischen). Staats-Eisenb(ahn).

Ges(ellschaft)." (115 x 105 mm, Buchdruck, Witte,

Bibliographie 1, 144; Thieme-Becker 8; nicht bei Gutenberg). Das

Künstlermonogramm befindet sich optisch rechts neben den Zipfeln

der linken Helmdecke. Dieses Blatt ist eines von mehreren des

Künstlers, die in radikaler Klarheit geometrische Formen der

Gotik als Rahmen für ein im frühen Stil dargestelltes Wappen

verwenden, wobei hier im Rahmen aus sich überlagerndem

Rundbogen-Dreipaß und Dreieck ganz im Stile früher gotischer

Helmsiegel nur der Helm mit Helmzier wiedergegeben wird, was

dadurch möglich ist, daß die Helmzier ein Hilfskleinod ist,

welches das Schildbild aufgreift, so daß jenes unterschlagen

werden kann. Der nicht dargestellte Schild der Freiherren von Dachenhausen

wäre unter rotem Schildhaupt silbern-schwarz geschacht. Hier

sehen wir nur den Helm mit - äußerst reduzierten -

schwarz-silbernen Decken und auf demselben ein wie der Schild

bezeichneter, hier offener Adlerflug (Beschreibung im Siebmacher

Band: Han Seite: 19 Tafel: 21 und PrE Seite: 45 Tafel: 37, ferner

im alten Siebmacher von 1605 und im Geschlechts- und Wappenbuch

des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig von Dr.

H. Grote). Der Eigner wohnte während seiner Wiener Zeit 1881 in

der Neudeggergasse 10. Sein Lebenslauf ist von diversen

Positionen beim Militär und in der Zivilverwaltung geprägt,

erst sieht man ihn seit 1864 im einem hannoverschen

Kadettencorps; als Leutnant nahm er 1866 an der Schlacht von

Langensalza teil. Danach studierte er Geschichte und

Nationalökonomie in Göttingen. Der Krieg 1870/71 rief ihn

wieder unter die Fahnen Preußens als Offizier, aus diesem Krieg

kehrte er als Invalide zurück. 1876 war er preußischer Leutnant

a. D. Neben diversen Posten in der Zivilverwaltung widmete er

sich nun besonders den heraldisch-genealogischen Forschungen und

war u. a. 1880-1894 als Redakteur des Genealogischen Taschenbuchs

der Adeligen Häuser tätig. 1903-1908 war er Archivar in

Brüssel in Diensten des Herzogs von Arenberg.

August Otto Albert Friedrich Georg Alexander von Dachenhausen (5.9.1848-3.11.1916), der Künstler, war der Sohn von Friedrich Bernhard von Dachenhausen (26.4.1813-18.9.1873), Major in Hannover, und Karoline Auguste Dorothee Elise Plathner (14.11.1827-21.11.1908). Die Eltern hatten am 20.10.1846 in Göttingen geheiratet. Alexanders Bruder, Alfred oder ausführlich Alfred Eduard Friedrich von Dachenhausen (12.12.1849-), technischer Beamter der österreichischen Staatseisenbahn in Wien, hatte am 22.8.1899 in Prag die aus Mühlhausen in Böhmen stammende Beatrix Helena Katherina Chlapetz (14.1.1876-) geheiratet. Esterer ist der Exlibris-Eigner. Auch für seine Frau hat der Künstler ein Exlibris angefertigt (siehe nächster Teil der Sammlung). Eine Komplett-Zusammenschau aller für seine Verwandten von diesem Künstler erstellten Exlibris ist im Kapitel Exlibris 82 zu finden.

Exlibris

von Ernst Krahl:

Ein heraldisches Exlibris ohne

Datierung, entworfen von Ernst Krahl (26.10.1858-22.11.1926) für

die Familie von Hubka (100 x 51 mm, vierfarbiger

Rasterdruck, Witte, Bibliographie 2, 127; Thieme-Becker 21; nicht

bei Gutenberg). Das Geschlecht der von Hubka stammt ursprünglich

aus Böhmen. Der Schild zeigt in Blau eine silberne

Schräglinksleiste, begleitet von fünf (2:3) entlang der Figur

pfahlweise gestellten, silbernen, golden gegrifften Schwertern.

Auf dem gekrönten Helm mit blau-silbernen Decken fächerförmig

fünf nach links wehende, dreieckig geschnittene Fähnchen in den

Farben blau-silbern-blau-silbern-blau an golden geschäfteten

Turnierlanzen mit silbernen Spitzen, die Schwenkel jeweils um die

Stange geschlungen. Das Wappen findet sich weder im Siebmacher

noch im Rietstap. In dieser Form ist das auch nicht das

ursprüngliche Wappen der Familie. Seit 1506 führten sie in Blau

einen mit drei goldenen Sternen belegten Schrägbalken,

beiderseits besteckt mit zwei gegeneinander gekehrten roten

Lilien und auf dem Helm mit blau-roten Decken einen wie der

Schild bez. Adlerflügel (Wappenbrief vom 4.7.1506, ausgestellt

zu Ofen). Das Wappen blieb auch noch so, als Gustav Hubka 1895

den altböhmischen Ritterstand mit dem Zusatz "von

Czernczitz" anerkannt bekam, was 1905 widerrufen wurde. 1917

wurde das Wappen radikal zu der hier gezeigten Form geändert,

wobei allenfalls noch die Farbe Blau vom alten Wappen übrig

blieb. Das entsprechende Diplom datiert vom 8.12.1917, die

Begünstigten waren die Söhne des obengenannten Gustav Hubka

(Gustav, Heinrich, Karl und Alfred, allesamt als Offiziere beim

Militär dienend) und dessen Witwe Josephine. Unter dem Schild

zieht sich das Schriftband mit der Devise entlang: "Preis

Gott allzeit". Damit liegt die Entstehungszeit des Blattes

zwischen 1917 und 1926. Das Wappenmotiv selbst bedingt eine

unbefriedigende Platzaufteilung, die Kombination der schmalen

senkrechten Elemente mit dem Schräglinksbalken verschenkt viel

Platz und überzeugt gestalterisch nicht. Dieser konzeptionelle

Fehler ist der Hofkanzlei anzulasten, nicht dem aufreißenden

Künstler, dessen Virtuosität sich bei der Gestaltung der Decken

und der Helmzier zeigt.

Literatur,

Quellen und Links:

Elke Schutt-Kehm,

Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2. Teil, Band 1: A-K, 720

Seiten, 1685 Abb., Verlag Claus Wittal, Wiesbaden, 1998, ISBN

978-3-922 835-31-8.

Elke Schutt-Kehm, Exlibris-Katalog des Gutenberg-Museums, 2.

Teil, Band 2: L-Z, 736 Seiten, 1795 Abb., Verlag Claus Wittal,

Wiesbaden, 1998, ISBN 978-3-922 835-32-5

Claus Wittal, Eignerverzeichnis zum Exlibris-Katalog des

Gutenberg-Museums, Verlag Claus Wittal, 2003, 336 Seiten, 595

Abb., ISBN 978-3-922 835-33-2

Siebmachers Wappenbücher

Rietstap/Rolland

Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf

CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9

Leiningen: http://de.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg

Genealogien Leiningen-Westerburg: http://genealogy.euweb.cz/runkel/runkel2.html,

Genealogien Leiningen-Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_des_Hauses_Runkel,

Genealogien Leiningen Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_des_Hauses_Leiningen-Westerburg

Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder - die

deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. C. H.

Beck Verlag München 7. Auflage 2007, ISBN 978-3-406-54986-1, S.

365-369, S. 779

Leiningen: http://de.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg,

Leiningen: http://www.deutsche-biographie.de/xsfz50010.html

Herrschaft Westerburg: http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Westerburg

Leiningen-Westerburg: Siebmachers Wappenbücher Band Gf, Seite:

20-24, Tafel: 39-52 etc.

Johann Georg Lehmann, Geschichte und Genealogie der Dynasten von

Westerburg aus Urkunden und anderen archivalischen Quellen,

Verlag Roth, Wiesbaden 1866, http://books.google.de/books?id=0JVAAAAAcAAJ

Lebenslauf A. v. Dachenhausen und H. v. Kohlhagen: Siebmachers

großes Wappenbuch, Sonderband H: Jürgen Arndt: Biographisches

Lexikon der Heraldiker; 1992. XXIV und 664 S. mit zahlr.

Wappenabb., Festeinband, Degener Verlag, ISBN 3-87947-109-6

Besitzungen der von Goertzke: http://www.kulturverein-grossbeuthen.de/Veranstaltungen.html

Hubka: Monographie über die Familie http://www.coresno.com/aktuell/61-kategorie-beitraege/3343-lex-hubka-1917.html

Hubka: Wiener Genealogisches Taschenbuch Bd. 1, 1926, S. 108; Bd.

6, 1934, S. 82, Bd. 8, 1937, S. 85.

Hubka: Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon, Bd. 5,

1984, S. 398.

H. v. Kohlhagen, Publikationen: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Kohlhagen%2C+Heinrich+Theodor+von

Neufville: http://www.leighrayment.com/baronetage/baronetsD1.htm - http://books.google.de/books?id=Q6D1BnVPg48C.......e

Genealogie Alexander und Alfred von Dachenhausen: http://www.woydt.be/genealogie/g18/g181/1813vdfr01.htm

Villa Anna: https://de.wikipedia.org/wiki/Bergpark_Eppstein

Exlibris (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - (09) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)

Exlibris (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40)

Exlibris (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60)

Exlibris (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80)

Französische Exlibris (1) - (2) - (3) - (4) - Italienische Exlibris (1) - belgische Exlibris (1) - portugiesische Exlibris (1)

Britische Exlibris (1) - (2)

- (3) - (4) - (5)

- (6) - (7) - (8)

- (9) - (10) - (11)

- (12) - (13) - (14)

- (15) - (16)

spanische Exlibris (1)

Signaturen von Künstlern und Heraldikern

©

Copyright / Urheberrecht am Text und Datenbank: Bernhard Peter

2012

Die Abb. sind selbst angefertigte Scans historischer, aufgrund

ihres Alters gemeinfreier Originale.

Sofern bekannt, ist der Urheber bei der jeweiligen historischen

Graphik angegeben.

Impressum