Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3169

Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach)

Die

ev. Schloßkirche in Meisenheim: Grabkapelle (Gruftkapelle) der

Pfalzgrafen

Im Laufe der Zeit wurden 44

Angehörige des Hauses Wittelsbach in der Meisenheimer

Schloßkirche beigesetzt. Die alte Stephansgruft unter dem

Mittelschiff reichte längst nicht mehr aus, so daß bereits

Ludwig der Schwarze eine neue Gruft anlegen ließ, die nach ihm

als Ludwigsgruft bezeichnet wird. Der Zugang zum Gruftgewölbe

befindet sich in der Gruftkapelle am östlichen Ende des

südlichen Seitenschiffs. Er wird abgedeckt von einer mit

eisernen Ringen versehenen Sandsteinplatte, auf der das bronzene

Wappen des Hauses Pfalz-Zweibrücken befestigt

ist. Dieses Kunstwerk ist relativ jungen Datums, denn es wurde

erst 1896 auf Veranlassung Kaiser Wilhelms II. und des

bayerischen Prinzregenten Luitpold geschaffen und deckt seitdem

den Grufteingang ab.

Der Schild ist gespalten,

rechts geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: Pfalzgrafschaft

bei Rhein, in Schwarz ein goldener Löwe, rot gekrönt,

gezungt und bewehrt, Feld 2 und 3: Herzogtum Bayern,

Haus Wittelsbach, silbern-blau

schräg gerautet, Herzschild: Grafschaft Veldenz,

in Silber ein blauer Löwe, golden bewehrt und golden gekrönt,

links geteilt und zweimal gespalten, Feld 1: Herzogtum

Jülich, in Gold ein schwarzer Löwe, Feld 2: Herzogtum

Kleve, in Rot mit silbernem Herzschild ein

goldenes Glevenrad, Feld 3: Herzogtum Berg,

in Silber ein roter Löwe, golden bewehrt, blau gekrönt, Feld 4:

Grafschaft Mark, in Gold ein

silbern-rot geschachter Balken, Feld 5: Grafschaft

Ravensberg, in Silber drei rote Sparren, Feld 6:

Grafschaft Moers, in Gold ein

schwarzer Balken. Wie der Schild, so unterstreichen auch die

insgesamt fünf Helme den Erbanspruch auf die Vereinigten

Herzogtümer im Kleve-Jülicher Erbfolgestreit: Helm 1 (Mitte): Herzogtum

Pfalz-Bayern (1), zwischen einem blau-silbern

schräggerauteten Paar Büffelhörner, normalerweise noch an den

Seiten und in den Mundlöchern mit goldenen Lindenzweiglein

besteckt, ein golden gekrönter und rot bewehrter goldener

Pfälzer Löwe, Helm 2 (rechts innen): Herzogtum Jülich,

der Rumpf eines wachsenden goldenen Greifen mit schwarzen

Flügeln, rot bewehrt, mit rotem Halsband, auf ungekröntem Helm,

Helm 3 (links innen): Herzogtum Kleve, ein in

den Helmkopf beißender, roter Büffelkopf mit silbernen Hörnern

und Krone, Helm 4 (rechts außen): Herzogtum Pfalz-Bayern

(2), zwischen einem eigentlich noch mit blau-silbernen

schrägen Rauten belegten Adlerflug ein rotbewehrter, rot

gekrönter goldener Pfälzer Löwe auf gekröntem Helm, Helm 5

(links außen): Herzogtum Berg, ein natürlicher

Pfauenstoß auf gekröntem Helm, Helmdecken rot-silbern.

In der über der Ludwigsgruft gelegenen

Grabkapelle sind insgesamt 6 Epitaphien aufgestellt bzw. an der

Wand angebracht, davon ein Doppel-Epitaph. Im wesentlichen sind

es ein Ehepaar, drei seiner Kinder, ein Urenkel und eine

Ururenkelin, an die hier mit exquisiten Grabmonumenten erinnert

wird. Alle diese Epitaphien enthalten neben dem oder den

Hauptwappen jeweils acht Ahnenwappen. Und alle bilden stilistisch

eine Einheit, weil sie in engem zeitlichen Rahmen entstanden sind

und größtenteils aus der selben Werkstatt-Tradition stammen,

bis auf einen späten Ausreißer, der sich aber harmonisch in den

Gesamtkomplex einfügt und kaum von dem vorgegebenen Schema

abweicht. Die Zusammenhänge zwischen den Epitaphien bzw.

Personen illustriert folgende genealogische Übersicht:

- Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489), beigesetzt in der

Fürstengruft der Meisenheimer Schloßkirche, vermählt mit Jeanne de Croy (-18.6.1504),

Ehewappen am

Netzgewölbe der Gruftkapelle, beide Wappen an den

Gewölbekonsolen im Chor, der

Tochter von Antoine I. de Croy Comte de Porcean et de

Guines (-1475) und Margaretha von Lothringen-Vaudemont

(-1521)

- Alexander Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.11.1462-1514), beigesetzt in der Zweibrücker

Alexanderskirche,

vermählt mit Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

(30.7.1480-3.9.1522), der Tochter von Kraft VI.

von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein und Helene

von Württemberg

- Ludwig II. Pfalzgraf

bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von

Bayern (14.9.1502-3.12.1532), beigesetzt

in der Zweibrücker Alexanderskirche, vermählt mit Elisabeth

von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der

Tochter von Wilhelm I. Landgraf von

Hessen (4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), bekam

bei der Nachfolgeregelung der

Kurpfalz die Hälfte der Hinteren

Grafschaft Sponheim und die

Herrschaft Neuburg an der Donau, 1532 zu

Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der

"jungen Pfalz", 1559 zu

Neuburg und Sulzbach, 1566 zu

Sponheim, vermählt mit Anna

von Hessen

(26.10.1529-1591),

Doppelepitaph in der Gruftkapelle

Meisenheim, der Tochter von

Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567) und

Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Christine

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Neuburg

(29.2.1546-12.3.1619),

unvermählt und

kinderlos, Epitaph in

der Gruftkapelle

Meisenheim

- Anna

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Neuburg

(2.6.1554-13.11.1576),

unvermählt und

kinderlos, Epitaph in

der Gruftkapelle

Meisenheim

- Karl

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

Herzog von Bayern

(4.9.1560-6.12.1600), Epitaph in

der Gruftkapelle

Meisenheim, Begründer

der Linie zu Birkenfeld, 1569 zu

Birkenfeld, 1584 Ererbung

von Hinter-Sponheim mit

Birkenfeld, vermählt

1586 in Celle mit

Dorothea von

Braunschweig-Lüneburg-Celle

(1.1.1570-15.8.1649), der

Tochter von Wilhelm V.

Herzog von

Braunschweig-Lüneburg-Celle

(4.7.1535-1592) und

Dorothea von Dänemark

(1546-1617)

- Georg

Wilhelm Pfalzgraf bei

Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

Herzog von Bayern

(26.8.1591-25.12.1669)

- Sophia

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

(29.3.1593-16.11.1676)

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

(29.10.1594-20.7.1626)

- Christian

I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Birkenfeld-Bischweiler

Herzog von Bayern

(3.9.1598-6.9.1654)

- Philipp

Ludwig Pfalzgraf bei

Rhein zu

Zweibrücken-Neuburg

Herzog von Bayern

(2.10.1547-22.8.1614), Begründer

der Linie Pfalz-Neuburg

- Johann

I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von

Bayern (1550-12.8.1604), bekam

das Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken, beigesetzt

in der Zweibrücker

Alexanderskirche, vermählt

mit Magdalena Herzogin

von Cleve

(1553-30.8.1633), der

Tochter von Wilhelm V.

Herzog von Cleve, Jülich

und Berg Graf von der

Mark und von Ravensberg

(28.7.1516-1592) und

Maria von Österreich

(15.5.1531-11.12.1581)

- Johann

II. Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog

von Bayern

(26.3.1584-9.8.1635), beigesetzt

in der Zweibrücker

Alexanderskirche, vermählt

mit Louise Juliane

Pfalzgräfin bei Rhein

(16.7.1594-28.4.1640),

der Tochter von Friedrich

IV. Kurfürst von der

Pfalz (5.3.1574-9.9.1610)

und Luise Juliane Gräfin

von Nassau

(31.3.1576-15.3.1644)

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von

Bayern

(5.4.1616-9.7.1661), beigesetzt

in der Zweibrücker

Alexanderskirche, vermählt

mit Anna Juliane Gräfin

von Nassau

(18.4.1617-29.12.1667),

der Tochter von Wilhelm

Ludwig Graf von

Nassau-Saarbrücken

(18.12.1590-22.8.1640)

und Anna Amalia

Markgräfin von

Baden-Durlach

(9.7.1595-18.11.1651)

- Carola/Charlotte

Friederike Pfalzgräfin

bei Rhein zu Zweibrücken

(2.12.1653-27.10.1712), Epitaph in

der Gruftkapelle

Meisenheim, vermählt

am 14.11.1672 in

Meisenheim mit Wilhelm

Ludwig Erbprinz bei Rhein

zu Zweibrücken

(1648-31.8.1675), dem

Sohn von Friedrich Ludwig

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von

Bayern

(27.10.1619-11.4.1681)

und Juliane Magdalena

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken

(23.4.1621-15.10.1672)

- Karl

Ludwig Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken

(18.8.1673-10.11.1674),

starb jung

- Wilhelm

Christian Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken

(5.7.1674-28.11.1674),

starb jung

- Wilhelmine

Sophia Pfalzgräfin bei

Rhein zu Zweibrücken

(27.7.1675-5.11.1675),

starb jung

- Friedrich

Kasimir Pfalzgraf bei

Rhein zu

Zweibrücken-Landsberg

(10.6.1585-30.9.1645), bekam

das Amt Landsberg mit der

Burg Moschellandsberg als

Apanage eines

nachgeborenen Sohnes und

begründete 1604 die neue

Linie Pfalz-Landsberg, die jedoch

nur zwei Generationen

lang blühte, beigesetzt

in der Zweibrücker

Alexanderskirche, vermählt

mit Amalie (Emilia

Secunda Antwerpiana)

Prinzessin von Oranien

(9.12.1581-28.9.1657), beigesetzt

in der Fürstengruft der

Meisenheimer

Schloßkirche, der

Tochter von Wilhelm I.

Fürst von Nassau-Oranien

(1533-1584) und Charlotte

de Bourbon

(1546-5.5.1582)

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Landsberg

(14.8.1617-15.8.1617), Epitaph in

der Gruftkapelle

Meisenheim, starb als

Säugling

- Johann

Kasimir Pfalzgraf bei

Rhein zu Kleeburg Herzog

von Bayern

(20.4.1589-18.6.1652),

vermählt mit Catharina

Prinzessin von Schweden

(19.11.1584-1638)

- Adolf

Johann I. Pfalzgraf bei

Rhein zu Kleeburg Herzog

von Bayern

(11.10.1629-14.10.1689),

vermählt mit Elsa

Elisabeth Brahe

(29.1.1632-24.2.1689)

- Gustav

Samuel Leopold Pfalzgraf

bei Rhein zu

Zweibrücken-Kleeburg

Herzog von Bayern

(12.4.1670-17.9.1731), in

Kleeburg, Landsberg und

Zweibrücken, 1696

katholisch, 1731-1734

kaiserliche

Sequestration, vermählt

in erster Ehe am

10.7.1707 in Zweibrücken

mit Dorothea Pfalzgräfin

bei Rhein zu Veldenz

(16.1.1658-17.8.1723) und

in zweiter Ehe am

13.5.1723 in Zweibrücken

mit Luise Dorothea

Gräfin von Hoffmann

(30.3.1700-14.4.1745),

kinderlos

Christine

Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg

Das ca. 4 m hohe und 1,90 m

breite, aus Kalkstein gehauene Epitaph, eine Arbeit des

Bildhauers Conrad Wohlgemuth, befindet sich an der Ostwand der

Grabkapelle, auf der linken Seite der Wand. Markant ist die

Bekrönung aus drei Obelisken. Vom Typ her handelt es sich um

eine mehrzonige Pilasterädikula. Den seitlichen Rand bilden

Voluten mit geflügelten Engelsköpfen und Fruchtgehängen. Den

unteren Abschluß bildet ein liegender Putto mit Memento mori.

Das Grabdenkmal, aus der Werkstatt des Meisters Conrad Wolgemuth

aus Simmern kommend, welcher ein Schüler des Bildhauers Johann

von Trarbach war, ist sehr gut erhalten und wurde 1896 ein klein

wenig restauriert. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph,

sämtlich golden auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:

- ganz oben der Bibelspruch:

"CHRISTVS HAT DEM TODT DIE MACHT GENOMMEN, / VND DAS

LEBE(N) VND EIN VNVERG(A)ENGLICH WESEN / ANS LICHT

GEBRACHT DVRCH DAS EVANGELION / 2 AD, THIMOTHAEVM I

VER(S) X".

- im Hauptfeld die biographischen

Angaben: "DIE DVRCHLEVCHTIGE HOCHGEBORNE / FVRSTIN

VND FREWLIN FRAWLIN / CHRISTINA PFALTZGREVIN BEY RHEI(N)

/ HERTZOGIN IN BAYERN, GRÄVIN ZV / VELDENTZ VND

SPONHEIM, HERTZOG / WOLFFGANGS PFALTZGRAVEN BEY RHEI(N)

& / VND FRAWEN ANNA LANDGR(A)EVI(N) ZV / HESSEN,

TOCHTER, IST IN DIESE WELT / GEBOR(E)N ZV ZWAYBRVCKEN DEN

XXVIIII. / FEBRVARII ANNO M D XLVI VND AVS / DERSELBEN

VON GOTT ZV SICH IN DIE / HIM(M)LISCHE FREWDE ABGEFORDERT

/ DEN XII. MARTII ANNO M DC XVIIII IST / ALHIE ZV

MEISENHEIM ZV IHREN / HOCHLÖBLICHEN VORELTERN

VER=/SAM(M)LET, VND IN DERSELBEN GRABE / CHRISTLICH ZVR

ERDEN BESTATTET / DEN XXIII MARTII ANNO M DC XIX".

- unten ein zweites Bibelzitat:

"GEHE HIN MEIN VOLCK IN EINE KAM(M)ER VND / SCHLEVS

DIE THVR NACH DIR ZV VERBIRGE / DICH EIN KLEIN AVGENBLICK

BIS DER ZORN / FVRVBER GEHE ESAIE XXVI".

- ganz unten ein Bibelvers zum Sterben

und Leben: "CHRISTVS IST MEIN LEBEN, VND STERBEN /

IST MEIN GEWINN ZVN PHILIPPERN AM I. VER(S) XXI".

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),

vermählt mit Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der

Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

und Helene von Württemberg

- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth

von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von

Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu

Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der

"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg

und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt

mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),

der Tochter von Philipp I. Landgraf von

Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und

Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Christine

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Neuburg

(29.2.1546-12.3.1619),

unvermählt und kinderlos. Sie

war eigentlich mit Herzog

Friedrich Kasimir von Teschen

verlobt, doch der starb schon

kurz darauf; die Hochzeit wurde

nie vollzogen. Statt dessen nahm

sie ihren Wohnsitz im

Schlößchen in Odernheim und

engagierte sich karitativ. Sie

starb in Odernheim und wurde

danach nach Meisenheim

überführt.

Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:

- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)

- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)

Großeltern:

- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)

- (3) Elisabeth von Hessen

(10.9.1503-4.1.1563)

- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567)

- (4) Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

Urgroßeltern:

- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)

- (5) Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)

- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515)

- (7) Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen

(29.3.1469-11.7.1509)

- (6) Anna von Mecklenburg

(14.9.1485-12.5.1525)

- (4) Georg Herzog von Sachsen

(27.8.1471-15.2.1539)

- (8) Barbara von Polen

(15.7.1478-15.2.1534)

Zentrales Wappen oben: Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken, geviert aus Pfalz und

Wittelsbach, Herzschild Veldenz, zwei Helme, Löwe zwischen

Büffelhörnern und Löwe zwischen Flug.

Wappen der Ahnenprobe:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("PFALTZ"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (wie oben, Komponenten:

Pfalz, Wittelsbach, Veldenz)

- (2) Spindelseite, ganz oben

("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (3) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (4) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("SACHSEN"), Herzogtum Sachsen

(Rautenkranz)

- (5) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("HOHENLOCH"), Grafschaft

Hohenlohe (interessante, nichtexistente

Kombination, gemeint ist wohl der zeitweise

aufrechterhaltene Anspruch auf Ziegenhain und Nidda, im

Detail anders)

- (6) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("MECKELNBVRG"), Herzogtum

Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,

Wenden, Rostock, Schwerin)

- (7) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("BRAUNSCHWEIG"), Herzogtum

Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,

Lüneburg, Everstein, Homburg)

- (8) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("POLEN"), Königreich Polen

(in Rot ein silberner Adler)

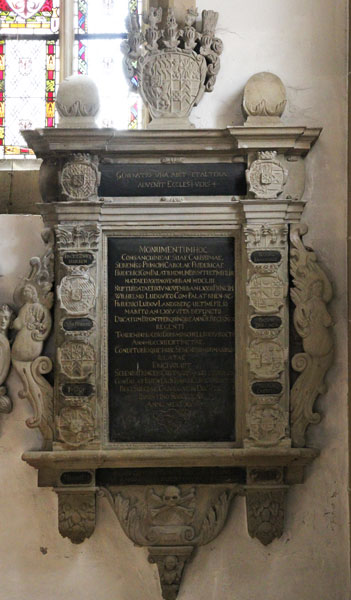

Carola/Charlotte

Friederike Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken

Das Epitaph befindet sich an der Ostwand der Grabkapelle, auf der

rechten Seite der Wand. Das ist das späteste Grabdenkmal in der

Serie, rund 100 Jahre nach den anderen von einem unbekannten

Künstler angefertigt, doch es fügt sich stilistisch gut in die

vorgegebene Tradition innerhalb dieser Grabkapelle ein. Von der

Heraldik her ist es eines der interessanteren Epitaphien, weil

hier besonders viele komplex zusammengesetzte Wappen zu finden

sind, was auch am späten Herstellungsjahr liegt, denn

zwischenzeitlich sind die Wappen der einschlägigen

Fürstenfamilien komplexer geworden. Sämtliche Inschriften am

Epitaph sind golden auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:

- in der Gebälkzone: "GENERATIO

VNA ABIT ET ALTERA / ADVENIT ECCLES I VERS 4" - die

eine Generation tritt ab, und die andere kommt.

Vollständig lautet der Kontext in Prediger 1, 3-5: Was

hat der Mensch für Gewinn von aller seiner Mühe, die er

hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere

kommt; die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf

und geht unter und läuft an ihren Ort, daß sie wieder

daselbst aufgehe."

- im Zentralfeld befindet sich die

Inschrift mit den biographischen Daten: "MONUMENTUM

HOC / CONSANGUINEAE SUAE CARISSIMAE, / SERENISS. PRINCIPI

CAROLAE FRIDERICAE / FRIDERICI COM PALAT RHENI IN BIPONT

ULTIMI FILIAE / NATAE D(IE) XXII NOVEMBR(IS) AN(NO)

MDCLIII / NUPTUI DATAE D(IE) XIV NOVEMBR(IS) AN(NO) LXXII

PRINCIPI / WILHELMO LUDOVICO COM. PALAT. RHEN. &C. /

FRIDERICI LUDOV(ICI) LANDSBERG. ULTIMI FILIO / MARITO

AN(NO) LXXV VITA DEFUNCTO / DUCATUM BIPONT. PER QUINQUE

ANNO(S) REGIS SUE / REGENTI / TANDEM IN PRAEDIO

DÜRRMOSCHELL D(IE) XXVII OCTO(BRIS) / ANN)O) MDCCXII

EXTINCTAE / CONDITORIOQUE HUIC SERENISSIMOR MAIORUM /

ILLATAE / ERIGI VOLUIT / SERENISS. PRINCEPS GUSTAVUS

SAMUEL LEOPOLDUS / COM. PALAT. RHEN. DUX BAVAR. CLIV. ET

MONT. &C. / REGI SUECIAE CAROLO XII IN DUCATU /

BIPONTINO SUCCEDENS / ANNO MDCCXXI.". Das bedeutet:

Seiner heißgeliebten Blutsverwandten, der

durchlauchtigsten Prinzessin Carola Friderica, Tochter

des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein, des letzten der

Linie zu Zweibrücken, geboren am 22.11.1653, vermählt

am 14.11.1672 mit dem Prinzen Wilhelm Ludwig Pfalzgraf

bei Rhein etc., dem Sohn Friedrich Ludwigs, des letzten

der Landsberger Linie, die nach dem Ableben ihres

Ehemannes im Jahr 1675 fünf Jahre lang im Namen des

schwedischen Königs das Herzogtum Zweibrücken regiert

hatte und die zuletzt am 27.10.1712 auf dem Hofgut

Dürrmoschel verschied und in diese Gruft ihrer

durchlauchtigsten Vorfahren überführt wurde, dieser hat

der durchlauchtigste Fürst Gustav Samuel Leopold

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, von Cleve und Berg

&C., des schwedischen Königs Karl XII. Nachfolger im

Herzogtum Zweibrücken, im Jahre 1721 dieses Denkmal

errichten lassen. Was diese Inschrift nicht erwähnt und

eigentlich die größte und verdienstvollste Leistung der

Verstorbenen war, ist die Tatsache, daß sie Meisenheim

vor der Zerstörung gerettet hatte. Das hat ihr

Großcousin bei der Anfertigung der Grabinschrift

unterschlagen.

- in der Sockelzone folgt noch ein

Bibelspruch

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569),

vermählt mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591)

- Johann I. Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(1550-12.8.1604), vermählt mit Magdalena

Herzogin von Cleve (1553-30.8.1633), der Tochter

von Wilhelm V. Herzog von Cleve, Jülich und Berg

Graf von der Mark und von Ravensberg

(28.7.1516-1592) und Maria von Österreich

(15.5.1531-11.12.1581)

- Johann II. Pfalzgraf

bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von

Bayern (26.3.1584-9.8.1635), vermählt

mit Louise Juliane Pfalzgräfin bei Rhein

(16.7.1594-28.4.1640), der Tochter von

Friedrich IV. Kurfürst von der Pfalz

(5.3.1574-9.9.1610) und Luise Juliane

Gräfin von Nassau (31.3.1576-15.3.1644)

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern

(5.4.1616-9.7.1661), vermählt

mit Anna Juliane Gräfin von

Nassau (18.4.1617-29.12.1667),

der Tochter von Wilhelm Ludwig

Graf von Nassau-Saarbrücken

(18.12.1590-22.8.1640) und Anna

Amalia Markgräfin von

Baden-Durlach

(9.7.1595-18.11.1651)

- Carola/Charlotte

Friederike Pfalzgräfin

bei Rhein zu Zweibrücken

(2.12.1653-27.10.1712),

vermählt am 14.11.1672

in Meisenheim mit Wilhelm

Ludwig Erbprinz bei Rhein

zu Zweibrücken

(1648-31.8.1675), dem

Sohn von Friedrich Ludwig

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von

Bayern

(27.10.1619-11.4.1681)

und Juliane Magdalena

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken

(23.4.1621-15.10.1672)

- Karl

Ludwig Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken

(18.8.1673-10.11.1674)

- Wilhelm

Christian Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken

(5.7.1674-28.11.1674)

- Wilhelmine

Sophia Pfalzgräfin bei

Rhein zu Zweibrücken

(27.7.1675-5.11.1675)

Genealogie des Stifters des Epitaphs, einem

Großcousin der Verstorbenen:

- Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604),

vermählt mit Magdalena Herzogin von Cleve

(1553-30.8.1633)

- Johann Kasimir Pfalzgraf bei

Rhein zu Kleeburg Herzog von Bayern

(20.4.1589-18.6.1652), vermählt mit Catharina

Prinzessin von Schweden (19.11.1584-1638)

- Adolf Johann I.

Pfalzgraf bei Rhein zu Kleeburg Herzog

von Bayern (11.10.1629-14.10.1689),

vermählt mit Elsa Elisabeth Brahe

(29.1.1632-24.2.1689)

- Gustav Samuel

Leopold Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Kleeburg Herzog von

Bayern (12.4.1670-17.9.1731), in

Kleeburg, Landsberg und

Zweibrücken, 1696 katholisch,

1731-1734 kaiserliche

Sequestration, vermählt in

erster Ehe am 10.7.1707 in

Zweibrücken mit Dorothea

Pfalzgräfin bei Rhein zu Veldenz

(16.1.1658-17.8.1723) und in

zweiter Ehe am 13.5.1723 in

Zweibrücken mit Luise Dorothea

Gräfin von Hoffmann

(30.3.1700-14.4.1745), kinderlos

Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:

- (1) Friedrich Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (5.4.1616-9.7.1661)

- (2) Anna Juliane Gräfin von Nassau

(18.4.1617-29.12.1667

Großeltern:

- (1) Johann II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.3.1584-9.8.1635)

- (3) Louise Juliane Pfalzgräfin bei

Rhein (16.7.1594-28.4.1640)

- (2) Wilhelm Ludwig Graf von

Nassau-Saarbrücken (18.12.1590-22.8.1640)

- (4) Anna Amalia Markgräfin von

Baden-Durlach (9.7.1595-18.11.1651)

Urgroßeltern:

- (1) Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604)

- (5) Magdalena Herzogin von Cleve

(1553-30.8.1633)

- (3) Friedrich IV. Kurfürst von der

Pfalz (5.3.1574-9.9.1610)

- (7) Luise Juliane Gräfin von Nassau

(31.3.1576-15.3.1644)

- (2) Ludwig II. Graf von

Nassau-Weilburg (9.8.1565-8.11.1627)

- (6) Anna Maria Landgräfin von

Hessen-Kassel (27.1.1567-21.11.1626)

- (4) Georg Friedrich Markgraf von

Baden-Durlach (1573-24.9.1638)

- (8) Juliane Ursula Wild- und

Rheingräfin von Dhaun-Neufviller (28.9.1572-30.4.1614)

Hauptwappen oben in der Mitte als Aufsatz: Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken, gespalten aus Pfalz-Wittelsbach mit

Veldenz als Herzschild rechts und

Jülich-Cleve-Berg-Mark-Ravensberg-Moers links, mit allen fünf

Kleinoden, wie oben bei der Gruftplatte beschrieben.

Wappen der Ahnenprobe:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("PFALTZ ZWEY / BRUCKEN"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (4 + 6 Felder + Herzschild

Veldenz)

- (2) Spindelseite, ganz oben

("NASSAU / SAARBRUCK"), Grafschaft

Nassau-Weilburg-Saarbrücken (7 Felder +

Herzschild)

- (3) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("CHVRPFALTZ"), Pfalzgrafschaft

bei Rhein (4 Felder + Herzschild)

- (4) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("BADEN / DURLACH"), Markgrafschaft

Baden-Durlach (10 Felder)

- (5) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("IVLICH"), Herzogtum

Jülich-Cleve-Berg (6 Felder, Komponenten:

Jülich, Cleve, Berg, Mark, Ravensberg, Moers)

- (6) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("HESSEN / CASSELL"),

Landgrafschaft Hessen-Kassel (4 Felder +

Herzschild, Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain,

Nidda, Diez, Hessen)

- (7) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("VRANIEN"), Fürstentum

Nassau-Oranien (4 Felder + Mittelschild 4 Felder

+ Herzschild, Komponenten: Hauptschild Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez; Mittelschild

Chalon, Oranien; Herzschild Genf)

- (8) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("...."), Wild- und Rheingrafen

von Dhaun (4 Felder + Herzschild mit 3 Inhalten)

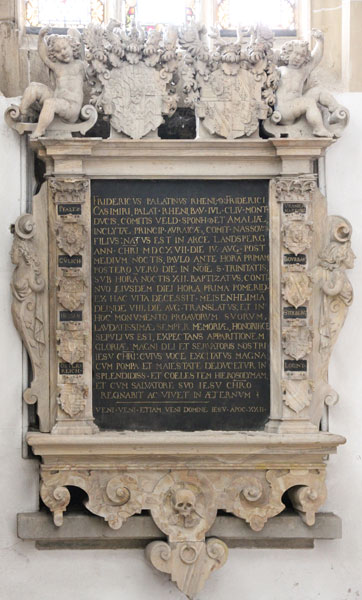

Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Landsberg

Dieses ca. 3 m hohe und 1,90 m breite Epitaph aus gelbgeädertem

Kalkstein ist an der Südwand der Grabkapelle links an der Wand

angebracht. Vom Typ her ist es eine schlichte Pilasterädikula,

die durch üppigen Wappenschmuck beeindruckt. Die beiden

bekrönenden Vollwappen werden von zwei sitzenden Putten als

Schildhaltern begleitet. Der gestalterische Aufwand überrascht,

denn hier wird an einen Säugling erinnert, der nur einen Tag

lang lebte. Der unglaubliche Aufwand ist wohl ein Maß für die

Enttäuschung und Trauer der frischvermählten Eltern, die sich

auf ihren Erstgeborenen gefreut hatten. In der Sockelzone sind

Totenkopf und Todeswerkzeuge als Memento mori angebracht.

Aufwendige, in Voluten eingespannte Karyatiden bilden die

Seitenflanken. Das Epitaph ist vermutlich eine Arbeit von Meister

Conrad Wolgemuth aus Simmern, welcher ein Schüler des Bildhauers

Johann von Trarbach war. Das Grabdenkmal ist sehr gut erhalten

und wurde 1896 ein klein wenig restauriert. Die Inschrift am

Epitaph ist golden auf schwarzer Schiefertafel ausgeführt:

- eine große lateinische Inschrift in

der Hauptzone mit sämtlichen biographischen Daten:

"FRIDERICVS PALATINVS RHENI, & FRIDERICI /

CASIMIRI, PALAT(INI) RHENI, BAV(ARIAE) IVL(IAE) CLIV(IAE)

MONT(IS) / DVCIS, COMITIS VELD(ENCIAE) SPONH(EIMII) &

ET AMALIAE, / INCLYTAE PRINCIP(ISSAE) AVRAICAE,

COMIT(ISSAE) NASSOV(IAE) & / FILIVS: NATVS EST IN

ARCE LANDSPERG / ANN(O) CHR(IST)I MDCXVII DIE IV

AVG(VSTI) POST / MEDIVM NOCTIS, PAVLO ANTE HORA(M) PRIMAM

/ POSTERO VERO DIE IN NO(M)I(N)E S(ANCTAE) TRINITATIS, /

SVB HORA NOCTIS XII. BAPTIZATVS, CONTI=/NVO EIVSDEM DIEI

HORA PRIMA POMERID(IANA) / EX HAC VITA DECESSIT

MEISENHEIMIA(M) / DEINDE VIII, DIE AVG(VSTI) TRANSLATVS,

ET IN / HOC MONVMENTO PROAVORVM SVORVM, / LAVDATISSIMAE

SEMPER MEMORIAE, HONORIFICE / SEPVLTVS EST, EXPECTANS

APPARITIONEM / GLORIAE MAGNI DEI ET SERVATORIS NOSTRI /

IESV CHR(IST)I: CVIVS VOCE EXCITATVS MAGNA / CVM POMPA ET

MAIESTATE DEDVCETVR IN / SPLENDIDISSI(MAM) ET COELESTEM

HIEROSOLYMAM, / ET CVM SALVATORE SVO IESV CHR(IST)O /

REGNABIT AC VIVET IN AETERNVM / VENI VENI ETIAM VENI

DOMINE IESV APOC(ALYPSIS) XXII". Das bedeutet:

Friedrich Pfalzgraf bei Rhein etc., Sohn von Friedrich

Casimir Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, zu

Jülich, Cleve und Berg, Graf zu Veldenz und Sponheim

etc. und der erlauchten Fürstin Amalie von Oranien,

Gräfin von Nassau etc., geboren auf der Burg Landsberg

im Jahre Christi 1617 am 4. Tag des Augusts nach

Mitternacht kurz vor der 1. Stunde, wurde er am folgenden

Tag während der 12. Stunde der Nacht im Namen der

heiligen Dreifaltigkeit getauft und schied alsbald in der

1. Stunde des Nachmittags desselben Tags aus dem Leben.

Daraufhin wurde er am 8. Tag des Augusts nach Meisenheim

überführt und in dieser Gruft seiner Vorfahren in

fortwährend hochlöblichem Angedenken mit allen Ehren

bestattet, wo er nun auf die Erscheinung der Herrlichkeit

des großen Gottes und unseres Erlösers Jesu Christi

wartet. Durch dessen Stimme erweckt, wird er mit großer

Pracht und Würde in das äußerst prächtige und

himmlische Jerusalem geführt werden und mit seinem

Erlöser Jesus Christus regieren und leben in Ewigkeit.

Komm, komm, ja komm, Herr Jesus!

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532),

vermählt mit Elisabeth von Hessen (10.9.1503-4.1.1563),

der Tochter von Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu Zweibrücken,

30.6.1557 Kauf der "jungen Pfalz", 1559

zu Neuburg und Sulzbach, 1566 zu Sponheim,

vermählt mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),

der Tochter von Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567) und Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Johann I. Pfalzgraf

bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von

Bayern (1550-12.8.1604), vermählt mit

Magdalena Herzogin von Cleve

(1553-30.8.1633), der Tochter von Wilhelm

V. Herzog von Cleve, Jülich und Berg

Graf von der Mark und von Ravensberg

(28.7.1516-1592) und Maria von

Österreich (15.5.1531-11.12.1581)

- Friedrich

Kasimir Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Landsberg

(10.6.1585-30.9.1645), bekam das

Amt Landsberg mit der Burg

Moschellandsberg als Apanage

eines nachgeborenen Sohnes und

begründete 1604 die neue Linie

Pfalz-Landsberg, die jedoch nur

zwei Generationen lang blühte,

vermählt mit Amalie (Emilia

Secunda Antwerpiana) Prinzessin

von Oranien

(9.12.1581-28.9.1657), der

Tochter von Wilhelm I. Fürst von

Nassau-Oranien (1533-1584) und

Charlotte de Bourbon

(1546-5.5.1582)

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Landsberg

(14.8.1617-15.8.1617)

Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:

- (1) Friedrich Kasimir Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken-Landsberg (10.6.1585-30.9.1645)

- (2) Amalie Prinzessin von Oranien

(9.12.1581-28.9.1657)

Großeltern:

- (1) Johann I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1550-12.8.1604)

- (3) Magdalena Herzogin von Cleve

(1553-30.8.1633)

- (2) Wilhelm I. Fürst von

Nassau-Oranien (1533-1584)

- (4) Charlotte de Bourbon

(1546-5.5.1582)

Urgroßeltern:

- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)

- (5) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)

- (3) Wilhelm V. Herzog von Cleve,

Jülich und Berg Graf von der Mark und von Ravensberg

(28.7.1516-1592)

- (7) Maria von Österreich

(15.5.1531-11.12.1581)

- (2) Wilhelm I. Graf von

Nassau-Dillenburg (10.4.1487-6.10.1559)

- (6) Juliana zu Stolberg-Wernigerode

(15.2.1506-16.6.1580)

- (4) Louis II. de Bourbon Duc de

Montpensier Souverain de Dombes Prince de Roche-sur-Yon

Dauphin d'Auvergne Comte de Chatres et de Mortain

(10.6.1513-23.9.1582)

- (8) Jacqueline de Longwy Comtesse de

Bar-sur-Seine (-28.8.1561)

Das Grabdenkmal trägt zwei elterliche

Hauptwappen oben, rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken

gespalten mit Herzschild, rechts Pfalz-Wittelsbach, links

Jülich-Cleve-Berg-Marck-Ravensberg-Moers, Herzschild Veldenz,

mit fünf Kleinoden, links Fürstentum Nassau-Oranien,

geviert und mit drei Kleinoden. Dabei ist besonders interessant,

daß das eigentliche Wappen für Nassau-Oranien jeweils in den

Feldern 1 und 4 zu finden ist, geviert, Feld 1: Grafschaft

Nassau, in blauem und mit

goldenen aufrechten Schindeln bestreuten Feld ein goldener Löwe,

rot gezungt, ungekrönt und rot bewehrt, Feld 2: Grafschaft Katzenelnbogen, in Gold ein roter,

hersehender (leopardisierter) Löwe, blau bewehrt und blau

gekrönt, Feld 3: Grafschaft Vianden,

in Rot ein silberner Balken, Feld 4: Grafschaft Diez, in Rot zwei goldene, blau

bewehrte Leoparden (hersehende, schreitende Löwen) übereinander, Mittelschild geviert, Feld 1 und 4: Chalon, in Rot

ein goldener Schrägrechtsbalken, Feld 2 und 3: Fürstentum

Oranien, in Gold ein blaues Jagdhorn mit roten Beschlägen und

ebensolchen Bändern, Herzschild: Grafschaft Genf, in drei Reihen

von Gold und Blau geschacht. Die beiden anderen Viertel des

Wappens, Feld 2 und 3, beziehen sich auf die dritte Ehefrau des

Wilhelm von Oranien, Charlotte de Bourbon-Montpensier,

das ist eine Brisur des französischen Lilienwappens

(Bourbonen-Wappens), in Blau drei (2:1) goldene Lilien, im

Zentrum ein schrägrechter roter Einbruch. Ihr Vater führte das

Wappen noch mit einer kleinen silbernen Mondsichel auf dem

Einbruch, französischer Blason: D'azur aux trois fleurs de lys

d'or et au baton de gueules chargé d'une lune d'argent au

franc-quartier. Hier werden als das großväterliche und das

großmütterliche Wappen für die Mutter des Probanden

miteinander kombiniert. Es sei hervorgehoben, daß Wilhelm von

Oranien dieses Wappen in dieser Form nicht geführt hat. Er wäre

auch nicht dazu berechtigt gewesen, denn Charlottes Bruder

François (1542-1592) erbte den Titel und wurde der nächste Duc

de Monpensier. Das Wappen mit dem Einbruch begegnet uns noch

einmal alleine als Teil der Ahnenprobe. Es ist in der Kirche

nicht das einzige Beispiel, wo bei "ausländischen"

Ehefrauen das väterliche Wappen um das der Mutter ergänzt wird,

etwas Ähnliches gab es bei Croy und Lothringen am Gewölbe der

Grabkapelle und an den Gewölberippenkonsolen im Chor zu

beobachten. Insofern ist dieses Wappen eigentlich das spannendste

in der ganzen Grabkapelle, während alle anderen Wappen sich

entweder wiederholen oder allgemein vertraut sind.

Wappen der Ahnenprobe:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("PFALTZ"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (Komponenten: Pfalz,

Wittelsbach, Veldenz)

- (2) Spindelseite, ganz oben

("VRANIEN / NASSAW"), Fürstentum

Nassau-Oranien (Komponenten: Hauptschild Nassau,

Katzenelnbogen,

Vianden, Diez; Mittelschild Chalon, Oranien; Herzschild

Genf)

- (3) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("GV¨LICH"), Herzogtum

Jülich-Cleve-Berg (Komponenten: Jülich, Cleve,

Berg, Marck, Ravensberg, Moers)

- (4) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("BOVRBAN"), Bourbon-Montpensier (Brisur

des Bourbonen-Wappens, s. o.)

- (5) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (6) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("STOLBERG"), Grafschaft

Stolberg-Wernigerode (Komponenten: geviert aus

Stolberg und Wernigerode)

- (7) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("ÖSTER=/REICH"), Erzherzogtum

Österreich (Komponenten: geviert aus Altungarn

und Böhmen, Herzschild Österreich)

- (8) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("LOGNY"), de Longwy (in

Blau ein goldener Schrägbalken, gemeint ist

Longwy-sur-le-Doubs, nicht das lothringische Longwy)

Anna

Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg

Dieses aus Tuffstein gefertigte Epitaph, ca. 4,40 m hoch und 1,75

m breit, ist rechterhand an der Nordwand der Grabkapelle

angebracht. Im Aufsatz ist zwischen den beiden elterlichen Wappen

in einem Halbkreis die Taufe Christi dargestellt. Es handelt sich

um eine Arbeit des Bildhauers Johann von Trarbach, der auch das

große Epitaph ihrer Eltern links daneben gestaltet hatte. Das

Epitaph wurde Ende des 19. Jh. und noch einmal 1953 ff.

restauriert. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph, sämtlich

auf schwarzen Schiefertafeln ausgeführt:

- ganz oben im Aufsatz passend unter der

Figur des auferstandenen Christus: "Ich bin die

(a)vfferstehung vnnd / das leben, wer an mich glaubt, /

der würt leben ob er gleich stürbe / IOANNIS XI

CAPIT(EL)".

- oben im Gebälk ein weiterer

Bibelspruch: "Meine schaf(e) hören meine stim(me),

vnd Ich kenne sie, vnd sie volgen mir / vnd Ich geb

I(h)nen das ewig(e) leben, vnd sie werden nimmermehr /

vmkommen, vnd niemandt würdt sie aus meiner handt

reissen, / der Vatter der sie mir (ge)geben hat, ist

grösser dan(n) alles, vnd niemandt / würdt sie aus

meines Vatters handt reissen IOAN(NIS) 10

CAPIT(EL)".

- in der Hauptzone die Inschrift mit den

biographischen Angaben: "Die Durchleuchtig

Hochgeborn Fürstin vnd Freülin Freülin / Anna,

Pfaltzgreuin bei Rhein, Hertzogin in Bai(e)rn, Greuin /

zu Veldentz vnd Spahnheim, ist in diese Weldt gebor(e)nn

/ zu Amberg, den 2 Junii ANNO 1554 hat mit Gottes /

gnediger hilff vnd gnaden, in wa(h)rem glauben auch

tugent/licher zucht vnd gehorsam gelebt, biss (a)vff den

13 NOVE(M)B(RIS) / ANNO 1576 vnd ist Ihr gantzes alter

gewessen 22 / Ihar(e) 5 Monat(e) 24 tage, an welchem tag

sie Ihr leben, in / Christlichem glauben vnd bekantnus,

mit rheu(e) I(h)rer / sünden, vnd gewisser hoffnung

vergebung derselben, vff=/erstehung des fleisch(es), vnd

eines ewigen lebens, durch den / verdienst vnser(e)s

seligmachers Ihesu Christi, selig hat be/schlossen, vnd

sich willig im willen gottes, mit gedult / vnd anruffung

zu Gott, ergeben. Ist alhie zu Meisen=/heim, in Ihrer

hochloblichen vorältern grab, Christlich / zur erden

bestatt, den 18 NOVEMBRIS ANNO / 1576 welcher der

Alm(a)echtig(e) Gott, am / Jüngsten tag, mit allen so an

I(h)n glau=/benn, ein(e) selig(e) frö(h)lich(e)

(a)vfferstehung / wöll verleihen, zum Ewigen / leben,

AMEN".

- in der Sockelzone noch aus der

Offenbarung des Johannes 14,13: "O Jhesus dir leb(e)

Ich, dir sterb(e) Ich, Dein bin Ich / Todt vnd lebendig,

/ Selig sindt die Todten, die in dem her(r)n sterben, von

/ nuh an & in der Offenbar(ung) Johan(nis) am

14".

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),

vermählt mit Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der

Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

und Helene von Württemberg

- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth

von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von

Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu

Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der

"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg

und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt

mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),

der Tochter von Philipp I. Landgraf von

Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und

Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Anna

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Neuburg

(2.6.1554-13.11.1576),

unvermählt und kinderlos

Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:

- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)

- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)

Großeltern:

- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)

- (3) Elisabeth von Hessen

(10.9.1503-4.1.1563)

- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567)

- (4) Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

Urgroßeltern:

- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)

- (5) Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)

- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515)

- (7) Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen

(29.3.1469-11.7.1509)

- (6) Anna von Mecklenburg

(14.9.1485-12.5.1525)

- (4) Georg Herzog von Sachsen

(27.8.1471-15.2.1539)

- (8) Barbara von Polen

(15.7.1478-15.2.1534)

Zwei Hauptwappen oben für die Eltern:

heraldisch rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken,

geviert aus Pfalz und Wittelsbach, Herzschild Veldenz, ein Helm,

Löwe zwischen Büffelhörnern, heraldisch links: Landgrafschaft

Hessen, mit nur dem Stammhelm.

Wappen der Ahnenprobe:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("Pfaltz"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (wie oben, Komponenten:

Pfalz, Wittelsbach, Veldenz)

- (2) Spindelseite, ganz oben

("Hessen"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (3) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("Hessen"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (4) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("Sachssen"), Herzogtum Sachsen

(Rautenkranz)

- (5) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("Hohenlohe"), Grafschaft

Hohenlohe (interessante, nichtexistente

Kombination, gemeint ist wohl der zeitweise

aufrechterhaltene Anspruch auf Ziegenhain und Nidda, im

Detail anders)

- (6) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("Meckelnburg"), Herzogtum

Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,

Wenden, Rostock, Schwerin)

- (7) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("Brau(n)schweig"), Herzogtum

Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,

Lüneburg, Everstein, Homburg)

- (8) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("Polnn"), Königreich Polen

(in Rot ein silberner Adler)

Wolfgang

Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern und Anna

von Hessen

Dieses monumentale und reich verzierte Epitaph mißt 6,70 m in

der Höhe und 3,00 m in der Breite. Es ist an der Nordwand der

Grabkapelle gleich links hinter der Gittertür angebracht. Die

monumentale Pfeilerädikula aus Tuffstein steht auf einem

Unterbau aus Sandstein. Es handelt sich um ein Werk des Simmerner

Bildhauers Johann von Trarbach, der einer der besten Bildhauer

seiner Zeit war und an den linksrheinischen Fürstenhöfen der

Renaissancezeit gerne für solche Aufträge engagiert wurde. Das

Epitaph, das 1795 von den französischen Revolutionstruppen in

Meisenheim durch Beschuß schwerst beschädigt wurde, wurde Ende

des 19. Jh. in großen Teilen (die Figur der Spes, die Köpfe,

die Hände und die Oberkörper beider Verstorbenen, sämtliche

Wappen auf den seitlichen Pilastern, fast die komplette

Ornamentik auf den Flächen) ergänzt und noch einmal 1953

restauriert. Es dürfte das am stärksten (und teilweise

kunstlos) ergänzte und am wenigsten originale Epitaph der ganzen

Sammlung sein. Was jedoch noch original ist, ist exquisite

Steinmetzkunst. Es gibt mehrere Inschriften am Epitaph, von oben

nach unten gelistet, sämtlich auf Schiefertafeln ausgeführt:

- auf dem Rand eines Medaillons mit der

Darstellung der Auferstehung und Himmelfahrt Christi,

zusammen mit dem Gekreuzigten die Trinität bildend:

"ICH BIN DIE AVFFERSTEHV(N)G VND DAS LEBE(N), WER AN

MICH GLAVBT DER WIRDT LEBE(N), OB ER GLEICH STVRBE".

- halbrund über einem Relief mit

segnendem Gottvater, Engeln und der Taube des Heiligen

Geistes: "Di(e)ss ist mein lieber Sohn, an welchem

Ich wo(h)lgefallen habe den sol(l)t ihr hören. Math. 3.

17".

- Datierung des Epitaphs auf dem

verkröpften Gebälk: "AN(N)O / 1575".

- im Hintergrund über dem in eine

Prunkrüstung gekleideten Herzog Wolfgang, in gotischer

Fraktur: "Ich weiss das(s) mein Erlöser lebet, vnd

/ er würdt mich hernach auss der Erden / auffwecken. Vnd

werde darnach mit / dieser meiner haut vmgeben werden /

vnd werde in meinem fleisch Gott / sehen. IOB. CAP:

XIX".

- im Hintergrund über der in ein langes

Gewand und Haube gekleideten Herzogin Anna: "Also

hatt Gott die Weltt geliebet, / das(s) er seinen

eingebor(e)nen Shon / gabe, auff das alle die an I(h)n

glau=/ben nicht verloren werden, son=/der(n) das Ewig(e)

leben haben. / IOAN: CAP: III".

- am Sockel optisch links unter Herzog

Wolfgang die Inschrift in goldenen Antiqua-Buchstaben mit

den biographischen Daten: "WOLFGANGVS PALA(TINVS)

RHENI, LVDO(VICI) PALA(TINI) ET D(OMINAE) ELIZABETHAE

RVPERTI IMP(ERATORIS) RO(MANORUM) ATNEP(OS) PRINCEPS

IVSTICIA FORTITVD(INE) ET LIBERALITA(TE) INCLYT(VS) /

PROVINCIAS SVAS OPT(IMIS) LEGIB(VS) ET HONESTISS(IMA)

DISCIPLINA AN(NOS) XXVI REXIT PVRA(M) / EVANGE(LII)

DOCTRINA(M) TEMPORE PERICVLOSISS(IMO) CONFESSVS ET

TVTATVS EST / ECCLE(SIAS) SVAS IDOLATRIA PAPISTICA ET

ALIIS SECTIS ABOLITIS, RECTE DO=/CERI CVRAVIT SCHOLAS

LAVING(AE) ET HORNBACH(I) CONSTITVIT MAX(IMILIANO) II

IMP(ERATORI) / RO(MANORVM) CONTRA SOLIMANV(M) TVRCAM, CVM

F(ILIO) D(OMINO) PHILIP(PO) LVDO(VICO) SVIS IN HV(N)GARIA

/ STIPENDIIS MILITAVIT VALIDVM GERMA(NVM) EXERCITVM IN

GALLIA(M) VLTRA / LIGERIM DVXIT, ET RELIGIO(NIS) NOMINE

AFFLICTIS OPEM, ET TVRBATO / REGNO PACEM ATTVLIT QVA IN

EXPEDITIO(NE) APVD LEMOVICES IN PAGO / NESSIN FEBRI

MORTALEM HANC VITAM PIE FINIVIT, III. ID(VS) IVNII,

AN(NO) M / D LXIX CVM VIXISSET AN(NOS) XLIII MEN(SES)

VIII D(IES) XXII CVIVS CORPVS MOES=/TISS(IMAE) CONIVGIS

D(OMINAE) ANNAE, ET F(ILIORVM) D(OMINORVM) PHILIP(PI)

LVDO(VICI) ET IOHAN(NIS) PIETATE, EX GALL(IA) TERRA

MARIQ(VE) DEPORTATVM ET IN HOC D(OMINI) LVDO(VICI) PROAVI

SE=/PVLCH(RVM) ILLATVM EST, IX CAL(ENDAS) OCTOBRIS AN(NO)

M D LXXI". Das bedeutet: Wolfgang Pfalzgraf bei

Rhein, Sohn des Pfalzgrafen Ludwig und Frau Elisabeth

Landgräfin von Hessen, Ururgroßenkel des römischen

Kaisers Ruprecht, ein Fürst, der berühmt ist durch

Gerechtigkeit, Tapferkeit und edle Gesinnung, regierte

seine Ländereien 26 Jahre lang nach den besten Gesetzen

und ehrenwertesten Grundsätzen. Er hat sich auch in

gefährlichster Zeit zur reinen Lehre des Evangeliums (d.

h. Protestantismus) bekannt und sie beschützt, nachdem

der papistische Götzendienst und die anderen Sekten

abgeschafft worden waren, er hat dafür gesorgt, daß

seine Kirchengemeinden unterrichtet werden, er hat zu

Lauingen und Hornbach Schulen gegründet, und hat unter

dem römischen Kaiser Maximilian II. mit seinem Sohn,

Herrn Philipp Ludwig, in Ungarn mit seinen eigenen

Soldaten gegen den Türken Suleiman gekämpft. Er führte

ein gewaltiges deutsches Heer nach Frankreich bis über

die Loire und brachte den um des Glaubens willen

Bedrängten Hilfe und dem gepeinigten Reich den Frieden.

Bei diesem Feldzug beendete er im Dorf Nexon bei Limoges

durch ein Fieber fromm dieses vergängliche Leben an den

3. Iden des Juni (= 11. Juni, 3 Tage vor den Iden des

Juni) im Jahr 1569, nachdem er 43 Jahre, 8 Monate und 22

Tage gelebt hatte. Sein Leichnam wurde durch die

Frömmigkeit der höchstbetrübten Gemahlin, Frau Anna,

und ihrer Söhne Philipp Ludwig und Johann aus Frankreich

über Land und Meer überführt und in der Gruft seines

Urgroßvaters Ludwig bestattet, an den 9. Kalenden des

Oktobers (= 23. September, 9 Tage vor dem Monatsersten),

im Jahr 1571.

- am Sockel optisch rechts unter

Herzogin Anna die Inschrift mit den biographischen Daten:

"ANNA PALA(TINA) RHENI · PHILIP(PI) SEN(IORIS)

LANDGRA(VII) HASS(IAE) ET CHRISTINAE / DVCIS SAXO(NIAE)

F(ILIA) NATA CASSEL ANNO CHRISTI MDXXIX DIE XXV /

OCTO(BRIS) PRINCEPS PIETATE CASTITATE ET BENEFICENTIA IN

PAVPERES IN=/CLYTA CVM MARITO SVO WOLFGANGO PALA(TINO)

RHENI XXIIII ANNIS IN CONIV=/GIO VIXIT V FILIOS ET VIII

FILIAS ENIXA HORVM X AD MATVRAM AETATEM / PIE EDVCAVIT ET

DE VI EORVM CONIVGIO ET NVMEROSA PROLE LAETATA EST

RE=/LIQ(VI)S PARTIM IN INFANTIA MORTVIS PARTIM ADHVC

INNVPTIS POST MARITI OBI=/ TVM XXII ANNOS IN VIDVITATE

HONORIFICE TRANSEGIT PAVPERES HV=/IVS LOCI SICVT ET

NEOBVRGI AC BIPONTI LIBERALITER DOTAVIT TAN=/DEM AETATE

ET ANNIS CONSVMTA CONSCRIPTO TESTAMENTO PIE IN / CHRISTO

IN HVIVS LOCI ARCE OBDORMIVIT ANNO DOM(INI) M D XCI DIE /

X MEN(SES) IVLII CVM VIXISSET IN HVIVS MVNDI AERVMNIS

ANNOS LXI MEN(SES) / VIII DIES XV CVIVS CORPVS

MOESTISSIMORVM LIBERORVM ET NEPOTVM PIE=/ TATE IN HOC

SEPVLCHRVM AD MARITVM EST COLLOCATVM CVM OM=/NIBVS IN

CHRISTVM CREDENTIBVS LAETAM RESVRECTIONEM MOR=/TVORVM AD

VITAM AETERNAM EXPECTANS AMEN". Das bedeutet: Anna

Pfalzgräfin bei Rhein, Tochter des Landgrafen Philipp d.

Ä. von Hessen und der Herzogin Christine von Sachsen,

wurde in Kassel am 25. Oktober geboren im Jahre Christi

1529. Sie war eine wegen ihrer Frömmigkeit,

Sittenreinheit und Wohltätigkeit den Armen gegenüber

berühmte Fürstin. Mit ihrem Ehemann Wolfgang Pfalzgraf

bei Rhein hat sie 24 Jahre lang in der Ehe gelebt und

dabei fünf Söhne und acht Töchter geboren. Zehn von

ihnen erzog sie fromm, bis sie erwachsen waren, und wurde

durch die Vermählung von sechs derselben und ihre

zahlreiche Nachkommenschaft erfreut, die übrigen starben

zum Teil im Kindesalter, zum Teil sind sie bis jetzt

unvermählt geblieben. Nach dem Tode ihres Gatten

verbrachte sie 22 Jahre lang im ehrenvollen Witwenstand.

Die Armen dieses Ortes wie auch die in Neuburg und

Zweibrücken hat sie freigiebig unterstützt. Zuletzt ist

sie nach der Abfassung eines Testamentes durch Alter und

Jahre erschöpft fromm in Christus im Schloß dieses

Ortes am 10. Tag des Monats Juli entschlafen im Jahre des

Herrn 1591, nachdem sie in diesem Jammertal 61 Jahre, 8

Monate und 15 Tage verbracht hatte. Ihr Leichnam wurde

von den höchstbetrübten Kindern und Enkeln in dieser

Gruft bei ihrem Gatten bestattet, mit allen an Christus

Glaubenden eine fröhliche Auferstehung von den Toten zum

ewigen Leben erwartend. Amen. Diese beiden großen, am

Sockel unter den Verstorbenen angebrachten

Schiefertafeln, die von einem Rollwerkrand eingefaßt

werden, werden durch eine Allegorie der Gerechtigkeit mit

einer Waage in der Linken voneinander getrennt.

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489),

vermählt mit Jeanne de Croy (-18.6.1504), der Tochter

von Antoine I. de Croy Comte de Porcean et de Guines

(-1475) und Margaretha von Lothringen-Vaudemont (-1521)

- Alexander Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.11.1462-1514), vermählt mit Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

(30.7.1480-3.9.1522), der Tochter von Kraft VI.

von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein und Helene

von Württemberg

- Ludwig II. Pfalzgraf

bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von

Bayern (14.9.1502-3.12.1532), vermählt

mit Elisabeth von Hessen

(10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von

Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu

Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der

"jungen Pfalz", 1559 zu

Neuburg und Sulzbach, 1566 zu

Sponheim, vermählt mit Anna von

Hessen (26.10.1529-1591), der

Tochter von Philipp I. Landgraf

von Hessen (13.11.1504-31.3.1567)

und Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Ludwig II. Landgraf von Hessen

(1402-17.1.1458), vermählt mit Anna von Sachsen

(5.6.1420-17.9.1462), der Tochter von Friedrich I.

Kurfürst von Sachsen (11.4.1370-4.1.1428) und Katharina

von Braunschweig-Calenberg (-28.12.1442)

- Ludwig III. Landgraf von

Hessen (7.9.1438-8.11.1471), vermählt mit

Mathilde von Württemberg-Urach (-1495), der

Tochter von Ludwig I. Graf von Württemberg-Urach

(-1450) und Mechthild Pfalzgräfin bei Rhein

(7.3.1419-22.8.1482)

- Wilhelm II. Landgraf

von Hessen (29.3.1469-11.7.1509),

vermählt mit Anna von Mecklenburg

(14.9.1485-12.5.1525), der Tochter von

Magnus II. Herzog von

Mecklenburg-Schwerin (1441-20.11.1503)

und Sophia von Pommern-Wolgast

(-26.4.1504)

- Philipp I.

Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567), vermählt

mit Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549), der

Tochter von Georg Herzog von

Sachsen (27.8.1471-15.2.1539) und

Barbara von Polen

(15.7.1478-15.2.1534)

- Anna

von Hessen

(26.10.1529-1591),

vermählt mit Wolfgang

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von

Bayern

(26.9.1526-11.6.1569)

Herzog Wolfgang führte ein kriegerisches

Leben: Zunächst trat er in die Dienste des spanischen Königs.

Dann zog er im Auftrag des Kaisers 1566 gegen die Türken, doch

als sich nach dem Tod von Sultan Suleiman die türkischen Heere

zurückzogen, gab es nicht mehr viel für Wolfgang zu tun, und er

kehrte ohne größere Abenteuer oder Erfolge aus Ungarn zurück.

1568 brach der dritte Hugenottenkrieg aus, und daran nahm er

wiederum teil. Einzige Schwierigkeit: Jetzt kämpfte er für die

Protestanten, also mußte er erst seine vertraglichen Bindungen

an Spanien lösen. Nun verbündete er sich mit Prinz Wilhelm von

Oranien und den Hugenotten und zog gegen die Franzosen. Dafür

stellte er ein Heer von 6000 Reitern und drei Regimentern zu Fuß

auf, insgesamt mehr als 17000 Mann, ganz zu schweigen von der

nötigen Ausrüstung und Artillerie, und er zahlte das selbst aus

eigener Tasche, weil es schließlich in seinen Augen um eine

gerechte Sache ging. So viel gab sein Herzogtum nicht her,

vielmehr mußte er dafür Schulden aufnehmen. Dafür war er jetzt

selbst Kriegsunternehmer und nicht länger Söldner. 1569 nahm

Herzog Wolfgang La Charité ein, eine starke Festung. Doch seine

Gesundheit war angeschlagen, er hatte sich 1556 einen Beinbruch

zugezogen, der schlecht verheilt war, er soff zu viel, und dann

erwischte ihn ein Fieber, woran er im Alter von erst 43 Jahren

starb. Seine inneren Organe und sein Herz wurden am Ort seines

Todes in der Kirche von Nexon bestattet. Der Rest wurde zunächst

in einem Bleisarg in der Hugenotten-Kirche von Angoulême

beigesetzt. Erst 4 Monate nach seinem Tod erfuhren die

Meisenheimer Angehörigen von seinem Tod. Erst 1571 konnte man

die sterblichen Überreste über Cognac und La Rochelle auf dem

Seeweg mit zahlreichen Schwierigkeiten wie Sturm und Seeräubern

nach Lübeck überführen. Den Leichnam hatte man als

"Gewehre und Rüstungen" deklariert, damit ihn die

abergläubischen Seeleute überhaupt mitnahmen. In Lübeck wurde

die wahre Natur des Paketes offenbar, und es gab reichlich Streß

deswegen. Dann wurde der Leichnam über Lüneburg, Braunschweig,

Kassel und Hofheim nach Meisenheim gebracht, wo er dann

endgültig bestattet wurde.

Zum Verständnis der Ahnenprobe, seine

Eltern:

- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)

- (2) Elisabeth von Hessen

(10.9.1503-4.1.1563)

Seine Großeltern:

- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)

- (3) Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)

- (2) Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515)

- (4) Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

Seine Urgroßeltern:

- (1) Ludwig I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (1424-19.7.1489)

- (5) Jeanne de Croy (-18.6.1504)

- (3) Kraft VI. von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

- (7) Helene von Württemberg

- (2) Ludwig III. Landgraf von Hessen

(7.9.1438-8.11.1471)

- (6) Mathilde von Württemberg-Urach

(-1495)

- (4) Wilhelm II. Herzog von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-7.7.1503)

- (8) Elisabeth zu Stolberg

Ihre Eltern:

- (1) Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567)

- (2) Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

Ihre Großeltern:

- (1) Wilhelm II. Landgraf von Hessen

(29.3.1469-11.7.1509)

- (3) Anna von Mecklenburg

(14.9.1485-12.5.1525)

- (2) Georg Herzog von Sachsen

(27.8.1471-15.2.1539)

- (4) Barbara von Polen

(15.7.1478-15.2.1534)

Ihre Urgroßeltern:

- (1) Ludwig III. Landgraf von Hessen

(7.9.1438-8.11.1471)

- (5) Mathilde von Württemberg-Urach

(-1495)

- (3) Magnus II. Herzog von

Mecklenburg-Schwerin (1441-20.11.1503)

- (7) Sophia von Pommern-Wolgast

(-26.4.1504)

- (2) Albrecht Herzog von Sachsen

(31.7.1443-12.9.1500)

- (6) Sidonie von Kunstadt-Podiebrad

(1449-1.2.1510)

- (4) Kazimierz IV. Jagiellonczyk König

von Polen (30.11.1427-7.6.1492)

- (8) Elisabeth von Österreich

(-30.8.1505)

Hauptwappen oben: rechts Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken, links Landgrafschaft Hessen

|

|

|

| Landgrafschaft

Hessen |

|

Hessen, Pfalz,

Mecklenburg und Polen |

Wappen der Ahnenprobe: Im gegenwärtigen

Zustand entspricht die Anordnung der Wappen der Ahnenprobe nur

zur Hälfte den Erwartungen:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("Hohe(n)=/lohe") - unlogisch, Fehler!

- (1) Spindelseite, ganz oben

("Hessen") - korrekt positioniert

- (2) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("Hessen") - korrekt positioniert

- (2) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("Pfaltz") - unlogisch, Fehler!

- (3) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("Sachs=/sen") - unlogisch, Fehler!

- (3) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("Meckel(n)=burg") - unlogisch, Fehler!

- (4) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("Brau(n)=schweig") - korrekt positioniert

- (4) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("Poln") - korrekt positioniert

|

|

|

| Herzogtum

Braunschweig-Wolfenbüttel |

|

Herzogtum Sachsen |

Diese Anordnung ist das Ergebnis einer

fehlerhaften Restaurierung, bei der vier Täfelchen an der

falschen Stelle angebracht wurden. Korrekt müßte die Abfolge

wie folgt sein:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("Pfaltz"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (wie oben)

- (1) Spindelseite, ganz oben

("Hessen"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (2) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("Hessen"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (2) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("Sachs=/sen"), Herzogtum Sachsen

(Rautenkranz)

- (3) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("Hohe(n)=/lohe"), Grafschaft

Hohenlohe (wie oben)

- (3) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("Meckel(n)=burg"), Herzogtum

Mecklenburg-Schwerin (Komponenten: Mecklenburg,

Stargard, Wenden, Rostock, Schwerin)

- (4) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("Brau(n)=schweig"), Herzogtum

Braunschweig-Wolfenbüttel (Komponenten:

Braunschweig, Lüneburg, Everstein, Homburg)

- (4) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("Poln"), Königreich Polen

(in Rot ein silberner Adler)

Karl

Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Birkenfeld Herzog von Bayern

Dieses monumentale Epitaph mißt ca. 8,10 m in der Höhe und 3,00

m in der Breite. Es ist rechterhand an der Südwand der

Grabkapelle angebracht, nach der Gittertür zum Seitenschiff

gleich rechterhand. der Sockel läuft unten spitz zu und erreicht

mit einer Maskenstütze den Boden. Es ist eine Arbeit aus

weißgelbem Sandstein vom Typ einer Pilasterädikula, angefertigt

von Michell Henckhell aus Bergzabern. Das überaus reich

dekorierte Epitaph wird dominiert von einer großen und tiefen

Figurennische mit einer freistehenden Plastik des Verstorbenen.

Er steht hier breitbeinig, dominant und frei wie ein großer

Krieger, was er eigentlich gar nicht war. Doch als die Franzosen

ihn während der Besetzung Meisenheims so sahen, hielten sie ihn

für einen großen Feldherrn und verschonten das Kunstwerk von

ihrem Vandalismus. Tatsächlich war er ein hochgebildeter

Herrscher mit starken geistigen, insbesondere theologischen

Interessen, der Schloß Birkenfeld ausbaute und mit einer großen

Bibliothek versah, dem Grundstock der späteren Bibliotheca

Bipontina. Das Epitaph wurde Ende des 19. Jh. restauriert. Es

gibt mehrere Inschriften am Epitaph, golden auf schwarz

ausgemalten Flächen (diesmal kein echter Schiefer, sondern

diesen nur vortäuschend):

- in der Gebälkzone: "SI CREDIMVS

IESVM MORTVVM ESSE ET RESVRREXISSE / ITA ETIAM ET DEVS

EOS QVI OBDORMIERINT IN IE=/SV ADDVCET CVM EO THESS: CAP:

IIII" - wenn wir glauben, daß Jesus gestorben ist

und wiederauferstanden, so wird auch Gott diejenigen,

welche in Jesus entschlafen sind, mit sich (in das ewige

Leben) führen.

- die große Inschrift unter der

Figurennische enthält die biographischen Angaben:

"CAROLVS DEI GRATIA COMES PALATINVS RHENI DVX

BAVARIAE COMES VEL=/DENTIAE ET SPONHEIMII V FILIVS

WOLFGANGI COMITIS PALA=/TINI RHENI & C(ETERA) ET

ANNAE LANDGRAVIAE HASSIAE & NATVS NE=/OBVRGI AD

DANVBIVM ANNO CHRISTI MDLX DIE IV SEPTE(M)=/BRIS IN

PIETATE ET BONIS MORIBVS AB INFANTIA EDVCATVS / IVVENILEM

VITAM IN AVLIS PALATINA SAXONICA ET BRAN=/DENBVRGENSI

TRANSEGIT WILHELMI DVCIS BRAVNSCHW=/GENSIS ET

LVNENBVRGENSIS & C(ETERA) ET DOROTHEAE REGINAE

DAN=/NIAE & C(ETERA) FILIAE DOROTEAE MATRIMONIO

IVNCTVS EX EA / TRES FILIOS ET VNAM FILIAM PROCREAVIT ET

SVPERSTITES / RELIQVIT COMITATVM SPONHEIMENSEN XVI ANNOS

/ PIE IVSTE PRVDENTER ET PACIFICE ADMINISTRAVIT TAN=/DEM

MORBO CORREPTVS HANC MORTALEM VITAM CVM= / COELESTI ET

AETERNA GLORIA PER VERAM FIDEM IN CHRI/STVM COMMVTAVIT ET

PIE OBIIT IN ARCE BIRCKENFELD / DIE VI DECEMBRIS ANNO

CHRISTI MDC INDE TRANSLA=/TVS EIVSDEM MENSIS DIE XVIII

HIC HONORIFICE SEPVL/TVS LOETAM RESVRRECTIONEM A MORTVIS

AD VITAM AE=/TERNAM CVM OMNIBVS IN CHRISTVM CREDENTIBVS

EXPECTAT / M(OESTISSIMA) C(ONIVX) L(IBERI) E(T) F(RATRES)

F(IERI) C(VRAVERVNT) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)

S(ACRVM)". Das bedeutet: Karl von Gottes Gnaden

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Veldenz

und Sponheim, fünfter Sohn von Wolfgang Pfalzgraf bei

Rhein etc., und der Anna Landgräfin von Hessen etc.,

geboren zu Neuburg an der Donau am 4. September im Jahre

Christi 1560, wurde in Frömmigkeit und in guten Sitten

von Kindheit an erzogen. Seine Jugendzeit verbrachte er

am pfälzischen, sächsischen und brandenburgischen

Fürstenhof. Er war vermählt mit Dorothea, der Tochter

des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg etc.,

und der Dorothea königliche Prinzessin von Dänemark,

und zeugte mit ihr drei Söhne und eine Tochter, die ihn

allesamt überlebten. Die Grafschaft Sponheim regierte er

16 Jahre lang fromm, gerecht, klug und friedlich. Von

einer Krankheit wurde er schließlich hinweggerafft,

tauschte durch seinen wahren Glauben an Christus dieses

vergängliche Leben gegen die himmlische und ewige

Herrlichkeit ein und verschied fromm auf dem Schloß

Birkenfeld am 6. Dezember des Jahres Christi 1600. Von

dort aus wurde er am 18. Tag desselben Monats hierhin

überführt und ehrenvoll bestattet. Er erwartet mit

allen an Christus Glaubenden eine fröhliche Auferstehung

von den Toten zum ewigen Leben. Die tiefbetrübte Gattin,

Kinder und Brüder haben dieses, dem besten und höchsten

Gott geweihte (Grabmonument) errichten lassen. Für die

stark abgekürzte letzte Zeile ist auch die

Interpretation M(OESTISSIMA) C(ONIVX) L(IBERI) E(T)

F(RATRES) F(ECERVNT) C(OLLOCARI) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)

S(ACRVM) möglich, was letztlich auf die gleiche

Bedeutung hinausläuft.

- In der Sockelzone befindet sich noch

eine Inschrift, die wohl ein persönliches Motto

darstellt: "SIS SAPIENS ET SIS PATIENS. DICENDO

SILENDO QVI SAPIT ET PATITVR DENIQVE VICTOR ERIT",

was soviel bedeutet wie: Im Reden sei weise und im

Schweigen sei geduldig, denn wer Weisheit und Geduld

besitzt, wird letztendlich Sieger sein.

Übersicht über Genealogie und Abstammung:

- Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514),

vermählt mit Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522), der

Tochter von Kraft VI. von Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein

und Helene von Württemberg

- Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein

zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(14.9.1502-3.12.1532), vermählt mit Elisabeth

von Hessen (10.9.1503-4.1.1563), der Tochter von

Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515) und Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- Wolfgang Pfalzgraf bei

Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern

(26.9.1526-11.6.1569), 1532 zu

Zweibrücken, 30.6.1557 Kauf der

"jungen Pfalz", 1559 zu Neuburg

und Sulzbach, 1566 zu Sponheim, vermählt

mit Anna von Hessen (26.10.1529-1591),

der Tochter von Philipp I. Landgraf von

Hessen (13.11.1504-31.3.1567) und

Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

- Karl

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld Herzog

von Bayern

(4.9.1560-6.12.1600), Begründer

der Birkenfelder Linie, direkter

Vorfahr des bayerischen

Königshauses, 1569 zu

Birkenfeld, 1584 Ererbung von

Hinter-Sponheim mit Birkenfeld,

vermählt 1586 in Celle mit

Dorothea von

Braunschweig-Lüneburg-Celle

(1.1.1570-15.8.1649), der Tochter

von Wilhelm V. Herzog von

Braunschweig-Lüneburg-Celle

(4.7.1535-1592) und Dorothea von

Dänemark (1546-1617)

- Georg

Wilhelm Pfalzgraf bei

Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

Herzog von Bayern

(26.8.1591-25.12.1669),

vermählt in erster Ehe

am 30.11.1616 in

Neuenstein mit Dorothea

Gräfin zu

Solms-Sonnenwalde und

Pouch (1586-5.9.1625), in

zweiter Ehe am 31.10.1641

auf Schloß Birkenfeld

mit Juliane Wild- und

Rheingräfin von

Salm-Grumbach (1616-) und

in dritter Ehe am

7.3.1649 auf Schloß

Hartenburg mit Anna

Elisabeth Gräfin von

Oettingen-Oettingen

(3.11.1603-3.6.1673),

Nachkommen

- Sophia

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

(29.3.1593-16.11.1676),

vermählt 1615 in

Neuenstein mit Kraft VII.

Graf von

Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim

und Gleichen

(14.11.1582-11.10.1641),

Nachkommen

- Friedrich

Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken-Birkenfeld

(29.10.1594-20.7.1626),

unvermählt und kinderlos

- Christian

I. Pfalzgraf bei Rhein zu

Birkenfeld-Bischweiler

Herzog von Bayern

(3.9.1598-6.9.1654),

vermählt in erster Ehe

am 14.11.1630 in

Zweibrücken mit

Magdalena Katharina

Pfalzgräfin bei Rhein zu

Zweibrücken

(26.4.1607-10.1.1648) und

in zweiter Ehe 1648 in

Bischweiler mit Maria

Johanna Gräfin von

Helfenstein-Wiesensteig

(8.9.1612-20.8.1665),

Nachkommen

Zum Verständnis der Ahnenprobe, Eltern:

- (1) Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.9.1526-11.6.1569)

- (2) Anna von Hessen (26.10.1529-1591)

Großeltern:

- (1) Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (14.9.1502-3.12.1532)

- (3) Elisabeth von Hessen

(10.9.1503-4.1.1563)

- (2) Philipp I. Landgraf von Hessen

(13.11.1504-31.3.1567)

- (4) Christina von Sachsen

(25.12.1505-15.4.1549)

Urgroßeltern:

- (1) Alexander Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (26.11.1462-1514)

- (5) Margareta von

Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein (30.7.1480-3.9.1522)

- (3) Wilhelm I. Landgraf von Hessen

(4.7.1466-8.2.1515)

- (7) Anna von

Braunschweig-Wolfenbüttel (-16.5.1520)

- (2) Wilhelm II. Landgraf von Hessen

(29.3.1469-11.7.1509)

- (6) Anna von Mecklenburg

(14.9.1485-12.5.1525)

- (4) Georg Herzog von Sachsen

(27.8.1471-15.2.1539)

- (8) Barbara von Polen

(15.7.1478-15.2.1534)

Zwei Hauptwappen oben für die Eltern:

heraldisch rechts Herzogtum Pfalz-Zweibrücken,

geviert aus Pfalz und Wittelsbach, Herzschild Veldenz, zwei

Helme, Löwe zwischen Büffelhörnern und Löwe zwischen Flug,

heraldisch links: Landgrafschaft Hessen, mit

allen drei Helmen für Hessen, Katzenelnbogen und Ziegenhain.

Wappen der Ahnenprobe:

- (1) Schwertseite, ganz oben

("PFALTZ"), Herzogtum

Pfalz-Zweibrücken (wie oben)

- (2) Spindelseite, ganz oben

("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (3) Schwertseite, zweiter Schild von

oben ("HESSEN"), Landgrafschaft Hessen

(Komponenten: Katzenelnbogen, Ziegenhain, Nidda, Diez,

Hessen)

- (4) Spindelseite, zweiter Schild von

oben ("SACHSEN"), Herzogtum Sachsen

(Rautenkranz)

- (5) Schwertseite, dritter Schild von

oben ("HOHENLOHE"), Grafschaft

Hohenlohe (wie oben)

- (6) Spindelseite, dritter Schild von

oben ("MECKELB/=VRG"), Herzogtum

Mecklenburg (Komponenten: Mecklenburg, Stargard,

Wenden, Rostock, Schwerin)

- (7) Schwertseite, vierter Schild von

oben ("BRVNSCH/WEIG"), Herzogtum

Braunschweig (Komponenten: Braunschweig,

Lüneburg, Everstein, Homburg)

- (8) Spindelseite, vierter Schild von

oben ("POLEN"), Königreich Polen

(in Rot ein silberner Adler)

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.7052288,7.671852,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.7052213,7.671827,72m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Karl-Heinz Drescher und Günther Lenhoff: Die Schloßkirche zu

Meisenheim, Rheinische Kunststätten, Heft 465, hrsg. vom

Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,

Köln/Neuß, 1. Auflage 2002, ISBN 3-88094-882-8

1504-2004 Schloßkirche Meisenheim, bewegende Geschichte und

lebendige Gegenwart eines einzigartigen Bauwerks, hrsg. von der

Evangelischen Kirchengemeinde Meisenheim, Meisenheim 2003/2004,

ISBN 3-00-011685-0, mit Beiträgen von Günter Anthes, Gustav

Adolf Benrath, Otto Böcher, Hans Böker, Klaus Freckmann, Karen

Groß, Martin Held, Günther Lenhoff, Karlheinz Nestle, Eberhard

Nikitsch, Walter Rödel, Wolfgang Schmid, Werner Schnuchel und

Rainer Voss.

Evangelische Johanniter-Kirchengemeinde: https://nahe-glan.ekir.de/inhalt/johanniter-gemeinde-bva/

evangelische Schloßkirche auf der Webseite der Stadt: http://www.stadt-meisenheim.de/historie/evangelische-schlosskirche/

Christine Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg:

Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 496 (Eberhard J.

Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0049609 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0496.html

Friedrich Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Landsberg: Deutsche

Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 489 (Eberhard J.

Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0048904 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0489.html

Anna Pfalzgräfin bei Rhein zu Zweibrücken-Neuburg: Deutsche

Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 341 (Eberhard J.

Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0034104 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0341.html

Wolfgang Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken Herzog von Bayern

und Anna von Hessen: Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach,

Nr. 340 (Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0034006 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0340.html

Karl Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Birkenfeld Herzog von

Bayern: Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 438

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0043809 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0438.html

Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf

CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9

Verwendung der Innenaufnahmen mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Richard Held vom

16.1.2025, wofür ihm und dem

Presbyterium der Johanniter-Gemeinde an dieser Stelle herzlich

gedankt sei.

die evangelische Schloßkirche in

Meisenheim - ev.

Schloßkirche: Amtmann Daniel von Merlau und seine Frau - ev. Schloßkirche:

Margaretha von Schwarzenberg - ev. Schloßkirche:

Johann Philipp Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche:

Anton Boos von Waldeck

- ev. Schloßkirche: Simon III. Boos von

Waldeck - ev.

Schloßkirche: Sebastian Werner von Kellenbach und Waldburg

Marschall von Waldeck

- ev. Schloßkirche: die Kinder des

Friedrich von Castiglion - ev. Schloßkirche:

Catharina von Bernstein/Bärenstein - ev. Schloßkirche:

Johann Daniel und Carl Ludwig Schmidtmann - ev. Schloßkirche:

Dorothea Ursula von Steinkallenfels und ihre Tochter, Juliana

Magdalena von Kötteritz

Haus Nassau - ottonische Hauptlinie - Haus Nassau - walramsche Hauptlinie

Wappen, Linien und Territorien der

Welfen (1): Wappen-Komponenten und ihre Geschichte

Wappen, Linien und Territorien der

Welfen (2): Entwicklung der herzoglichen Wappen

Die Entwicklung des Hessischen Wappens - Wappen der Wittelsbacher (1): Pfalz

Wappen des gräflichen und fürstlichen

Hauses Stolberg - Die Wappen des Hauses Hohenlohe

Die Wappen der Markgrafen, Kurfürsten und

Großherzöge von Baden

Sächsische Wappen (1), Ernestinische

Linie - Sächsische Wappen (2), Albertinische Linie

Die Entwicklung des Wappens der Rhein-