![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3168

Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach)

![]()

Die ev. Schloßkirche in Meisenheim: Dorothea Ursula von Steinkallenfels und ihre Tochter, Juliana Magdalena von Kötteritz

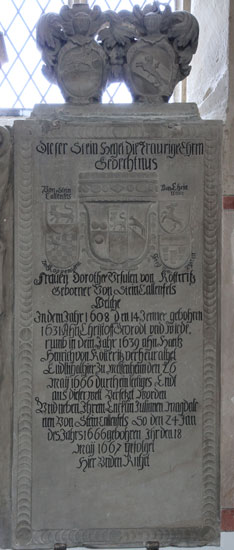

Die beiden in diesem Kapitel vorgestellten, barocken Epitaphien sind an der Wand des nördlichen Seitenschiffs direkt nebeneinander aufgestellt. Beide gehören zusammen, denn sie sind für Mutter (rechts) und Tochter (links). Es kam sogar zu einer Vermischung beider Grabmonumente, denn der heute auf dem rechten Denkmal befestigte Wappenaufsatz gehört zur linken, höheren Platte, nur durch gedankliche Umplatzierung des Wappenaufsatzes wird der Sinn wiederhergestellt. Wir beginnen bei der Beschreibung mit der rechten Reliefplatte aus grauem Sandstein, 2,50 m in der Höhe und 1,00 m in der Breite messend. Sie ist für Dorothea Ursula von Steinkallenfels (14.1.1608-26.5.1666), die Mutter in Bezug auf das andere Grabmonument links daneben. Früher war das Grabmonument mit einem Kalkanstrich versehen, dieser wurde 1893 anläßlich einer Restaurierung abgebeizt, so daß heute wieder der natürliche Stein sichtbar ist; dabei wurde auch die Inschrift schwarz nachgezogen. Den Rahmen bildet eine Leiste aus schuppenförmigen, dachziegelartig überlappend übereinandergelegten Scheiben.

|

|

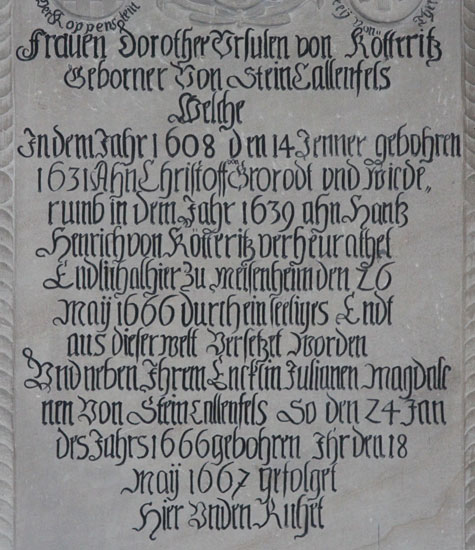

Die Fraktur-Inschrift im Zentralfeld lautet: "Dieser Stein Heget die Traurige Ehren / Gedechtnus / Frauen Dorothee Vrsulen von Kötteritz / Gebor(e)ner Von SteinCallenfels / Welche / In dem Jahr 1608 den 14 Jenner gebohren / 1631 Ahn Christoff von Grorodt vnd wiede=/rumb in dem Jahr 1639 ahn Hanß / Henrich von Kötteritz verheurathet / Endlich alhier Zu Meisenheim den 26 / May 1666 durch ein seeliges Endt / aus dieser welt Versetzet worden / Vnd neben Ihrem Encklin Julianen Magdale/nen von SteinCallenfels So den 24 Jan(uarii) / des Jahrs 1666 gebohren Ihr den 18 May 1667 gefolget / Hier Vnden Ruhet". Aus dieser Inschrift geht hervor, daß hier nicht nur Dorothea Ursula von Steinkallenfels selbst, sondern auch ihre als Kleinkind verstorbene Enkelin Juliana Magdalena von Steinkallenfels (24.1.1666-18.5.1667) beerdigt wurde. Die nachfolgend beschriebenen Wappen beziehen sich aber allein auf die Erstgenannte. Man mag verwundert sein, daß diese Enkelin den Namen Stein-Kallenfels trägt, aber Dorothea Ursulas einzige Tochter, Juliana Magdalena von Kötteritz, heiratete 1660 ihren Cousin Philipp Melchior von Steinkallenfels, der als Pfalz-Zweibrücker Oberamtmann in Meisenheim tätig war und gerne die vermögende Erbtochter heimführte, welche den umfangreichen Graerodtschen und Kötteritzschen Besitz mitbrachte, und aus dieser Verbindung entsproß Juliana Magdalena von Steinkallenfels.

Die für uns interessante Wappenzone im Zentralfeld besteht aus einem großen Zentralwappen und vier namentlich zugeordneten Wappen der Ahnenprobe auf Großeltern-Ebene. Das zweimal gespaltene Hauptwappen ist ein zweifaches Ehewappen, das die Lebens- und Ehegeschichte der Verstorbenen wiedergibt: Dorothea Ursula von Steinkallenfels (mittlerer Pfahl des Wappens, geteilt von Grün über Gold, oben schreitend ein silberner, gekrönter Löwe) heiratete im Alter von 23 Jahren in erster Ehe Christoph von Graerodt (rechter Pfahl des Wappens, eigentlich in Schwarz ein goldener Balken, begleitet von drei (2:1) goldenen Kugeln, hier nicht ganz korrekt nur eine Teilung anstelle des Balkens, Familie war bei Wiesbaden-Frauenstein ansässig) und danach in zweiter Ehe Johann Heinrich von Kötteritz (linker Pfahl des Wappens, eigentlich in Gold ein silberner, mit einem roten, laufendem Wolf, dessen Leib schräglinks von unten nach oben mit einem Schwert durchstochen ist, belegter Schrägbalken, hier nicht korrekt wiedergegeben, denn hier ist eine Schrägteilung und kein Schrägbalken zu sehen). Dorothea Ursula von Steinkallenfels wohnte im Graerodter Hof (späterer Hunolsteiner Hof, Amtsgasse 13) in Meisenheim, wo sie ihren früh verwaisten Neffen Philipp Melchior von Steinkallenfels aufzog, den späteren Schwiegersohn (s. o.).

Ihr zweiter Ehemann, Johann Heinrich von Kötteritz (1595-18.12.1648), wuchs im lothringischen Neuviller-sur-Moselle am Hofe des Wild- und Rheingrafen Friedrich auf. Danach wurde er Hofmeister bei Karl-Ludwig Pfalzgraf von Veldenz-Lauterecken, schließlich 1626 Rat und Amtmann zu Oberstein in Diensten der Grafen von Daun-Falkenstein. Nach 1636 trat er als Amtmann und Rat in die Dienste der Wild- und Rheingrafen. Er hatte Grundbesitz zwischen Sobernheim und Meisenheim, wo er seinen Wohnsitz hatte, und erhielt von den Wild- und Rheingrafen 1638 das Dorf Staudernheim als Erblehen. Sein Amtssitz war Dhaun. In erster Ehe hatte er Anna Salome von Eltz-Wecklingen geheiratet, eine vermögende Erbtochter, doch die Ehe blieb kinderlos. 1639 heiratete er dann die verwitwete Dorothea Ursula von Steinkallenfels. Da es als Nachkommen nur eine einzige Tochter gab, erlosch mit Johann Heinrich der linksrheinische Zweig derer von Kötteritz. Für ihn gab es früher eine Grabplatte in der evangelischen Kirche in Merxheim, die aber vermutlich bei einem Brand 1870 untergegangen ist und nur noch als Zeichnung überliefert ist.

Rechts und links dieses zentralen, zweifachen Ehewappens sind insgesamt vier Ahnenwappen reliefiert, die sämtlich inschriftlich zugeordnet sind. Heraldisch rechts oben sehen wir erneut den Schild der von Steinkallenfels ("Von Stein / Callenfels"), grün-golden geteilt, oben schreitend ein silberner, gekrönter Löwe. Das steht für ihren Vater, Melchior von Steinkallenfels, und den Großvater väterlicherseits, Hans Melchior von Steinkallenfels. Gegenüber sehen wir das Wappen ihrer Mutter, Elisabeth von Irmtraut (auch: von Irmtraud, von Ermtraut, hier "Von Ehrin / traut"), in Silber ein schwarzer, aufspringender Bock. Ihre Mutter war die zweite Ehefrau ihres Vaters; in erster Ehe hatte dieser davor eine Frau von Graerodt geheiratet. Heraldisch rechts unten folgt in der Ahnenlogik auf Platz 3 das Wappen für die Großmutter väterlicherseits, Antoinette/Antonia aus der Familie der von Koppenstein ("Der Koppenstein"), blau-golden geschacht mit einem roten Freiviertel, darin ein schwarzer Rabe, eine Ableitung vom Sponheimer Wappen. Und als letztes folgt links unten auf Platz 4 das Wappen für die Großmutter mütterlicherseits aus der Familie Frey von Dehrn ("Frey von Theren"), unter goldenem Schildhaupt in Blau drei (2:1) goldene Korngarben.

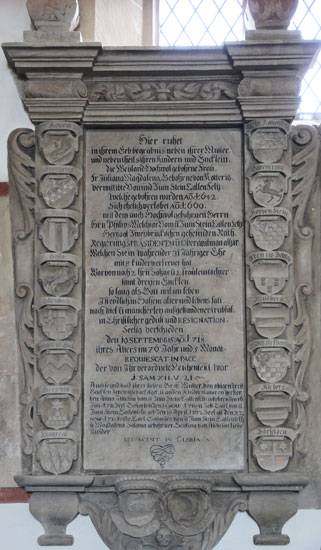

Fehlplaziert: Dieser Aufsatz mit dem Doppelwappen gehört nicht zu diesem Grabmonument, sondern zu dem links daneben. Es zeigt heraldisch rechts das gewendete Wappen der von Steinkallenfels, grün-golden geteilt, oben schreitend ein silberner, hersehender Löwe. Die hier zerstörte Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken eine hahnenfederbesteckte hohe rote Spitzmütze, deren grüner Stulp mit einem schreitenden, hersehenden silbernen Löwen belegt ist. Das Wappen gegenüber zeigt das Wappen der von Kötteritz, in Gold ein silberner, mit einem roten, laufenden Wolf, dessen Leib schräglinks von oben nach unten (normalerweise andersherum, von unten nach oben) mit einem Schwert durchstochen ist, belegter Schrägbalken. Die hier zerstörte Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein aufspringender, roter Wolf, dessen Leib schräg mit einem Schwert durchstochen ist. Mit dieser Kombination, die für die Ehe zwischen Dorothea Ursula von Steinkallenfels (14.1.1608-26.5.1666) und ihrem zweiten Mann Johann Heinrich von Kötteritz (1595-18.12.1648) steht, wechseln wir über zum optisch linken der beiden Grabdenkmäler für die einzige Tochter aus besagter Verbindung, Juliana Magdalena von Kötteritz (1642-19.9.1718). Dieses Monument überragt dasjenige ihrer Mutter, und wenn wir uns das Wappenpaar noch zusätzlich auf dem Aufsatz vorstellen, sogar deutlich.

|

|

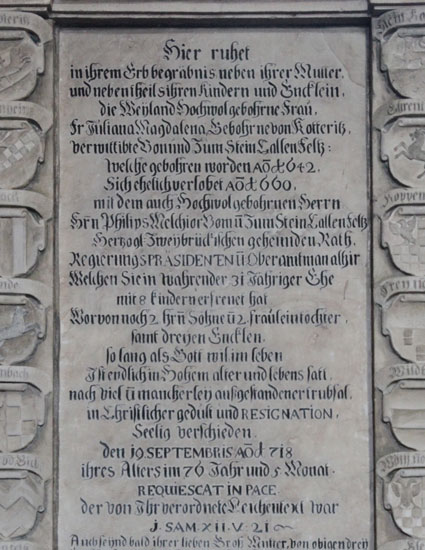

Die Inschrift im Zentralfeld lautet: "Hier ruhet / in ihrem Erbbegräbnis neben ihrer Mutter, / und nebentheils ihren Kindern und Encklein, / die Weyland Hochwo(h)lgebohr(e)ne Frau, / Fr(au) Juliana Magdalena Gebohr(e)ne von Kotteritz, / verwittibte Von und Zum Stein CallenFeltz: / welche gebohren worden A(NN)O 1642, / Sich ehelich verlobet A(NN)O 1660, / mit dem auch Hochwo(h)lgebohr(e)nen Herrn / H(er)rn Philip(p)s Melchior Vom u(nd) Zum SteinCallenFeltz / Hertzogl(ich) Zweybrückischen geheimden Rath. / RegierungsPRÄSIDENTEN u(nd) Oberamtman(n) alhi(e)r / Welchen Sie in wahrender 21 Jähriger Ehe / mit 8 kindern erfreuet hat / Worvon noch 2 h(er)r(e)n Söhne u(nd) 2 fräulein töchter. / samt dreyenb Encklen. / so lang als Gott wil(l) im leben / Ist endlich in Hohem alter und lebens satt, / nach viel u(nd) mancherley außgestandener trübsal, / in Christlicher gedult und RESIGNATION, / Seelig verschieden, / den 19. SEPTEMBRIS A(NN)O 1718 / ihres Alters im 76 Jahr und 5. Monat. / REQUIESCAT IN PACE. / der von Ihr verordnete Leichentext war / I. SAM. XII. V: 21". Danach wurde ergänzt: "Auch seynd bald ihrer lieben Groß Mutter, von obigen drey / Encklen zwey nachgefolget, u(nd) an den Kinderblatteren verstor/ben Anna Juliana vom u(nd) zum Stein Callenfeltz gebohren den 16 / Jan(uarii) 1711 Seel(iglich) Gestorben den 14 NOU(EMBRIS) 1718 u(nd) Joh(ann) Carl von u(nd) / Zum Stein Callenfeltz geb(oren) den 10 April 1713 Seel(iglich) g(e)st(orben) den 22. / NOU(EMBRIS) 1718 beide Carl Casimirs von u(nd) Zum Stein Callenfeltz / u(nd) Magdalena Saloma gebohr(e)ner Geyling von Altheim liebe / Kinder / RESVRGENT IN GLORIA". Der genannte Leichentext war: "Folget nicht dem Eitlen nach, denn es nützt nicht und kann nicht erretten". Der abschließende Satz bedeutet: "Sie werden auferstehen in Herrlichkeit".

Ganz unten am Epitaph sind die Wappen für die in der Inschrift genannten Carl Casimir von Steinkallenfels (gewendet, grün-golden geteilt, oben schreitend ein silberner, hersehender und gekrönter Löwe) und Magdalena Saloma Gayling von Altheim (auch Geyling geschrieben, in Blau eine silberne Hirschstange (Geweihstange), die hier nicht verwendete Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken eine silberne Hirschstange) dargestellt, beide sind die Eltern der genannten zwei Enkel Anna Juliana von Steinkallenfels und Johann Carl von Steinkallenfels, und ersterer der Sohn der Juliana Magdalena von Kötteritz (1642-19.9.1718), für die dieses Grabmonument ursprünglich angefertigt wurde, und für das Carl Casimir ebenfalls der Auftraggeber war.

|

|

|

Kommen wir zurück zu Juliana Magdalena von Kötteritz, für die dieses Grabmonument eine ausführliche Ahnenprobe aus insgesamt 16 Ahnenwappenschilden enthält, angeordnet in Gruppen zu je 8 Schilden an den beiden Seiten. Auf der Schwertseite befindet sich die väterliche Stammlinie. Der Vater war Johann Heinrich von Kötteritz (1595-18.12.1648), die Großeltern waren väterlicherseits Hermann von Kötteritz, zuerst am Hofe des Herzogs von Pfalz-Simmern, dann Rat bei den Pfalzgrafen von Veldenz-Lauterecken, und Katharina Elisabeth von Sponheim gen. Bacharach; die Urgroßeltern waren Wolfgang von Kötteritz, Kanzler des Fürstentums Pfalz-Neuburg unter Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken, und Brigitta von Pack sowie ein Herr von Sponheim gen. Bacharach und eine Frau von Ende. Entsprechend sehen wir von oben nach unten die Wappenschilde für die Familien von Kötteritz (gewendet, wie oben), von Sponheim gen. Bacharach (gewendet, in Gold ein in zwei Reihen silbern-schwarz geschachter Schrägrechtsbalken, darüber ein gekrönter schreitender roter Löwe), von Pack (in Silber zwei rote Pfähle), von Ende (gewendet, in Gold ein aufspringender schwarzer Wolf), von Allenbach/Ellenbach (rot-silbern geschacht mit rotem Freiviertel, darin eine silberne Lilie), von Spiegel (in Silber zwei rote Doppelsparren oder Zickzackbalken), von Sternenfels (in Silber auf einem blauen Stufengiebel ein sechsstrahliger roter Stern) und von Monreal (in Gold sieben (4:3) jeweils balkenweise aneinandergereihte schwarze Rauten). Entsprechend der Heimat der Familie Kötteritz finden wir hier einige Vorfahren, deren Familien im Raum Sachsen beheimatet sind.

|

|

|

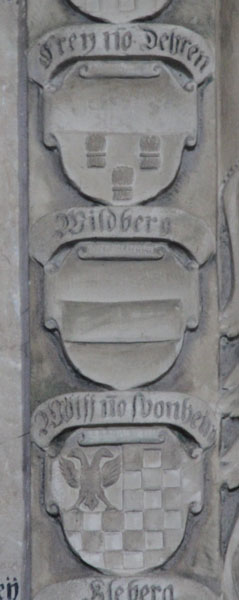

Auf der Spindelseite befindet sich die mütterliche Stammlinie. Die Mutter war Dorothea Ursula von Steinkallenfels (14.1.1608-26.5.1666). Die Großeltern mütterlicherseits waren Melchior von Steinkallenfels und Elisabeth von Irmtraut. Die Urgroßeltern waren Hans Melchior von Steinkallenfels und Antonia von Koppenstein sowie ein nicht näher bekannter Herr von Irmtraut und eine Frau Frey von Dehrn. Entsprechend sehen wir von oben nach unten die Wappenschilde für die Familien von Steinkallenfels (wie oben), von Irmtraut (in Silber ein schwarzer, aufspringender Bock), von Koppenstein (blau-golden geschacht mit einem roten Freiviertel, darin ein schwarzer, hier auffliegender Rabe), Frey von Dehrn (unter goldenem Schildhaupt in Blau drei (2:1) goldene Korngarben), von Wiltberg (in Schwarz ein goldener Balken), Wolf von Sponheim (rot-golden geschacht mit silbernem Freiviertel, darin ein schwarzer Doppeladler), von Kleeberg/Kleeburg (in Silber zwei schwarze Balken, oben rechts begleitet von einem sechszackigen Stern) und von Dorfelden (geteilt, oben golden mit zwei schwarzen Sternen belegt, unten rot-silbern gespalten, hier unrichtig geviert). Hier dominieren Familien aus dem Hunsrück sowie aus der Rhein- und Moselgegend.

Übrigens - die in der Literatur zu findende Angabe, das Epitaph hätte 20 Ahnenwappen, ist irrig und außerdem per se unlogisch, es handelt sich statt dessen um 16 Ahnenwappen, ein Ehewappen und ein Ehewappen von Tochter und Schwiegersohn, welche dieses Epitaph aufstellen ließen.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.7052288,7.671852,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.7052213,7.671827,72m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Karl-Heinz Drescher und Günther Lenhoff: Die Schloßkirche zu

Meisenheim, Rheinische Kunststätten, Heft 465, hrsg. vom

Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,

Köln/Neuß, 1. Auflage 2002, ISBN 3-88094-882-8

1504-2004 Schloßkirche Meisenheim, bewegende Geschichte und

lebendige Gegenwart eines einzigartigen Bauwerks, hrsg. von der

Evangelischen Kirchengemeinde Meisenheim, Meisenheim 2003/2004,

ISBN 3-00-011685-0, mit Beiträgen von Günter Anthes, Gustav

Adolf Benrath, Otto Böcher, Hans Böker, Klaus Freckmann, Karen

Groß, Martin Held, Günther Lenhoff, Karlheinz Nestle, Eberhard

Nikitsch, Walter Rödel, Wolfgang Schmid, Werner Schnuchel und

Rainer Voss.

Evangelische Johanniter-Kirchengemeinde: https://nahe-glan.ekir.de/inhalt/johanniter-gemeinde-bva/

evangelische Schloßkirche auf der Webseite der Stadt: http://www.stadt-meisenheim.de/historie/evangelische-schlosskirche/

Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 573 (Eberhard J.

Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0057303 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0573.html

Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 546†

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0054606 - https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0546.html

Verwendung der Innenaufnahmen mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Richard Held vom

16.1.2025, wofür ihm und dem

Presbyterium der Johanniter-Gemeinde an dieser Stelle herzlich

gedankt sei.

![]()

die evangelische Schloßkirche in Meisenheim - ev. Schloßkirche: Amtmann Daniel von Merlau und seine Frau - ev. Schloßkirche: Margaretha von Schwarzenberg - ev. Schloßkirche: Johann Philipp Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Anton Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Simon III. Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Sebastian Werner von Kellenbach und Waldburg Marschall von Waldeck - ev. Schloßkirche: die Kinder des Friedrich von Castiglion - ev. Schloßkirche: Catharina von Bernstein/Bärenstein - ev. Schloßkirche: Johann Daniel und Carl Ludwig Schmidtmann - ev. Schloßkirche: Grabkapelle (Gruftkapelle) der Pfalzgrafen

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum