![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3165

Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach)

![]()

Die ev. Schloßkirche in Meisenheim: die Kinder des Friedrich von Castiglion

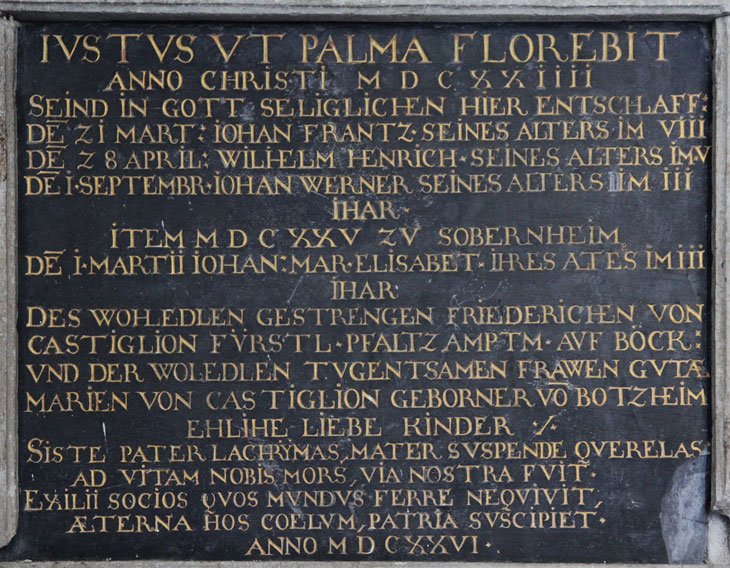

Hoch an der Nordwand der nördlichen Seitenkapelle ist ein tuffsteinernes Epitaph für vier früh verstorbene Kinder des kurpfälzischen Amtmanns Friedrich von Castiglion angebracht. Das auf 1626 datierte Denkmal mißt 1,40 m in der Höhe und 0,83 m in der Breite. Im Zentrum des Epitaphs dominiert eine rechteckige Inschriftentafel mit Rahmen und seitlicher Volutenverzierung. Die Kapitalis-Schrift ist golden auf schwarzem Schiefergrund ausgeführt, größtenteils vertieft, aber auch mit erhabenen Partien. Ober- und unterhalb dieses Mittelstücks sind zwei geschweifte Rollwerk-Kartuschen angebracht, die obere als Bekrönung, die untere als Sockel. Beide tragen jeweils ein Wappenpaar aus zwei aufeinander bezogenen Vollwappen. Man erkennt deutlich, daß das nicht der vollständige Wappenschmuck des Epitaphs ist, sondern nur der Rest von einst 8 Wappen, denn auf den beiden seitlichen Rahmenteilen des Mittelstücks befinden sich die Spuren ehemals dort befestigter weiterer Wappen. Aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden Platzes müssen die fehlenden vier Wappen deutlich kleiner dimensioniert gewesen sein als die vier noch vorhandenen Vollwappen, vielleicht waren sie auch nur als Schild ausgeführt.

|

|

Die Inschrift setzt sich aus einem biographischen und einem religiösen Teil zusammen. Der Wortlaut ist: "IVSTVS VT PALMA FLOREBIT / ANNO CHRISTI M D C XX IIII / SEIND IN GOTT SELIGLICHEN HIER ENTSCHLAFF(EN) / DE(N) 21 MART(II) IOHAN(N) FRANTZ SEINES ALTERS IM VIII / DE(N) 28 APRIL(IS) WILHELM HE(I)NRICH SEINES ALTERS IM V / DE(N) 1 SEPTEMBR(IS) IOHAN(N) WERNER SEINES ALTERS IM III / IHAR / ITEM M D C XXV ZV SOBERNHEIM / DE(N) 1 MARTII IOHAN(NA) MAR(IA) ELISABET IHRES ALTERS IM III / IHAR / DES WOHLEDLEN GESTRENGEN FRIEDERICHEN VON / CASTIGLION FVRSTL(ICH) PFALTZ(ISCHEN) AMPTM(ANNS) AVF BÖCK(ELHEIM) / VND DER WO(H)LEDLEN TVGENTSAMEN FRAWEN GVTAE / MARIEN VON CASTIGLION GEBOR(E)NER VO(N) BOTZHEIM / EH(E)LI(C)HE LIEBE KINDER / SISTE PATER LACHRŸMAS, MATER SVSPENDE QVERELAS: AD VITAM NOBIS MORS, VIA NOSTRA FVIT EXILII SOCIOS QVOS MVNDVS FERRE NEQVIVIT, AETERNA HOS COELVM, PATRIA SVSCIPIET ANNO M D C XXVI"- der Gerechte wird wie ein Palmbaum erblühen - im Jahre Christi 1624 sind in Gott seliglich hier entschlafen den 21.3. Johann Franz seines Alters im 8., den 28.4. Wilhelm Heinrich seines Alters im 5., den 1.9. Johann Werner seines Alters im 3. Jahr, weiterhin 1625 zu Sobernheim den 1.3. Johanna Maria Elisabeth ihres Alters im 3. Jahr, des wohledlen gestrengen Friedrich von Castiglion, fürstlich-pfälzischer Amtmann auf Böckelheim, und der wohledlen tugendsamen Frau Guta Maria von Castiglion geborene von Botzheim eheliche liebe Kinder, Vater, stille die Tränen, Mutter, unterbreche die Klagen: zum Leben führt uns der Tod, unser Weg ist derjenige der verbannten Gefährten gewesen, die die Erde nicht zu halten vermochte, und der Himmel wird sie als ewige Heimat aufnehmen. Ganz unten gibt es eine weitere Inschriftenzeile auf einer Sockelleiste, die aber auf dem Kopf steht und nur in Teilen erhalten ist: "Q(V)I (S)EMI(NA)N(T I)N LACHRYMIS I(N E)XVLTATI(O)NE METENT" - wer in Tränen sät, wird in Freude ernten. Diese Sockelleiste wurde bei einer Renovierung versehentlich auf dem Kopf herum eingebaut. Die drei Söhne sind vermutlich ein Opfer der 1624 in Meisenheim grassierenden Pestepidemie geworden. Der Vater überlebte seine in Sobernheim verstorbene Tochter nur um wenige Jahre, denn Friedrich von Castiglion wurde am 22.2.1627 in Sobernheim begraben.

Wer war Friedrich von Castiglion? Wir erfahren aus der Inschrift nur, daß er fürstlich-pfälzischer Amtmann auf Böckelheim war, und das deckt sich mit anderen Belegen, die ihn 1620 als höchsten Beamten des kurpfälzischen Oberamtes Böckelheim mit Sitz auf dem dortigen Schloß nennen. 1622 war er Amtmann in Kirkel und 1627 wieder in Böckelheim. Der Dreißigjährige Krieg führte 1627 zu einer bis 1630 währenden Besetzung von Böckelheim durch spanische Truppen, und in diesem Jahr dürfte sich Friedrich von Castiglion bis zu seinem nahen Tod auf seinen Besitzungen in Meisenheim und Sobernheim aufgehalten haben. Sein Wappen zeigt einen Löwen, der eine zweitürmige Burg emporhält, auf dem gekrönten Helm das Schildbild wachsend. Wir wissen wenig über sein Leben und nichts über seine Abstammung.

Möglicherweise war er, was das Wappenmotiv nahelegt, ein Angehöriger des lombardischen, insbesondere mailändischen Adelsgeschlechts der de Castiglione oder de Castiglioni, das sich u. a. in die habsburgischen Lande wandte. Er kam vielleicht im Zuge der großräumigen Verwerfungen des frühen 17. Jh. in die Pfalz und fand dort sein Auskommen in fürstlichen Diensten. Möglicherweise - und auch das kann nicht ausgeschlossen werden - war es auch nur die Namensähnlichkeit, die zur Wahl dieses Wappens fern der Ursprungsheimat Anlaß gab, auch ist die Benennung nach der Herkunft aus einer der vielen italienischen Orte des Namens denkbar; jegliche Belege sind willkommen. Es gibt jedenfalls mehrere Familien(zweige) und Orte des Namens in Italien, und alle haben ähnliche oder sogar gleiche Wappenmotive, dazu ist die Versuchung eines redenden Wappens zu groß, denn Castiglione = il castello = Burg und il leone = Löwe. Aber auch das ist nur eine bildlich ansprechende Theorie, vielleicht entstand der Name tatsächlich aus der Bezeichnung "castellionis", dem kleinen Kastell zugehörig, oder sogar aus "castrum legionis“, einem spätantiken Soldatenlager.

Die zu diskutierende Verbindung ist diejenige zu der dem mailändischen Patriziat entstammenden italienischen Adelsfamilie Castiglione oder Castiglioni, diese führte in Rot einen golden gekrönten silbernen Löwen, der mit der rechten Vorderpranke ein von zwei oder drei goldenen Zinnentürmen überragtes, ebenfalls gezinntes goldenes Kastell empor hält (Siebmacher Band: Gal Seite: 69 Tafel: 77), italienischer Blason: di rosso, al leone d'argento coronato d'oro, sostenente con la zampa anteriore destra un castello di due o tre torri del terzo. Im Siebmacher Galizien ist als Helmzier der Löwe mit Kastell angegeben, den wir auch hier in Gedanken ergänzen können. Ganz ähnlich ist das Schildbild der neapolitanischen Adelsfamilie Castiglione. So ein Wappen ist am Palazzo Castiglione Morelli in Vallelonga zu finden, allerdings mit einem wachsenden schwarzen Pferd als Helmzier. Ein weiteres Wappen der Familie ist in einem Gemälde im Castello Sforzesco di Milano zu finden, dort ohne Kleinod, und ein nächstes auf einem Gemälde in der Chiesa di San Domenico in Cosenza. Auch wenn wir bezüglich der Herkunft des Friedrich von Castiglion im Dunkeln tappen und zu gerne einen Bezug zu diesen italienischen Castiglione herstellen würden, sollten wir auch überlegen, wie plausibel es ist, daß ein Angehöriger einer so bedeutenden, italienischen, damals schon gräflichen, erzkatholischen Familie eine Frau von Botzheim heiratet, Amtmann im Dienst eines protestantischen Fürsten wird und vor den Truppen der katholischen Liga nach Meisenheim und Sobernheim flieht, oder ob der Wunsch der Vater des Gedankens war. Auch die Bezeichnungen "wohledel" und "gestreng" deutet eher auf untitulierten, einfachen Adel.

Einfacher lassen sich genealogische Daten über die Ehefrau herausfinden. Das Wappen der von Botzheim zeigt in Schwarz ein durchgehendes goldenes Kreuz, auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken eine wachsende, rotgezungte, silberne Bracke zwischen zwei goldenen Büffelhörnern. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: Els Seite: 5 Tafel: 6, OstN Seite: 12 Tafel: 11, PoAE Seite: 4 Tafel: 1, Pr Seite: 96 Tafel: 124, außerdem im Münchener Kalender 1920 von Otto Hupp. Dieses Wappen kam erst in Gebrauch, als die Familie das Reichsschultheißenamt in Schlettstadt innehatte; vorher führte sie ein anderes Wappen. Anfangs waren verschiedene Kleinode in Gebrauch, erst Mitte des 15. Jh. setzte sich die Helmzier wie angegeben durch. Die Bracke war zuerst sitzend, später wachsend. Die Familie ist in Baden, im Elsaß, am Oberrhein und in der Pfalz beheimatet. Ihre Mitglieder gehörten zur Reichsritterschaft an Mittel- und Oberrhein. Namengebender Sitz war Boozheim (frz. Bootzheim) bei Schlettstatt. Im 14. Jh. traten die von Botzheim im Stadtregiment von Schlettstadt auf, wo sie namentlich das Reichsschultheißenamt lange bekleidet haben. Im 15. Jh. breiteten sie sich in die Ortenau aus, kamen später in das Stadtregiment von Straßburg, Hagenau und sogar Frankfurt a. M. Anfang des 18. Jh. war die Familie in Westpreußen und in Kurland begütert. Die letzte Linie war die pfalzbayerische Linie, die über 200 Jahre lang in kurpfälzischen Hof- und Verwaltungsdiensten gestanden hat, dort hatte sie auch im 18. Jh. das Majorat Wachenheim bei Worms.

Guta Maria von Botzheim (so nach der Inschrift, bei Kindler von Knobloch Maria Juliana von Botzheim genannt) war die Tochter von Wilhelm von Botzheim (-1622), herzoglich pfalz-zweibrückischer Rat und Hofmeister mit Sitz in Meisenheim, Oberamtmann zu Neu-Castel und mehrmals Gesandter am Hof des französischen Königs. Sie entstammte also dem Meisenheimer Zweig der aus dem Elsaß stammenden Familie. Wilhelm hatte am 26.5.1589 Maria Margaretha Braun von Kellenbach geheiratet, die Tochter von Gerhard Braun von Schmidtburg zu Kellenbach und Elisabeth Marschall von Waldeck zu Iben. Wilhelm und Maria Margaretha hatten zusammen 11 Kinder, neben der hier relevanten Guta Maria eine jung verstorbene Magdalena Margaretha von Botzheim (-8.3.1591), die auch in der Meisenheimer Schloßkirche bestattet worden war, deren Grabdenkmal aber nicht mehr erhalten ist. Kindler von Knobloch gibt für seine Maria Juliana von Botzheim als ersten Ehepartner abweichend einen Hippolyt von Castiglion an sowie als zweiten Ehepartner den 1626 geehelichten Giovanni Tomaso de Rappallo. Die Diskrepanzen in den Angaben sind bei der mangelhaften Datenlage nicht auszuräumen. Aber klar ist, daß das Epitaph oben zwar sicher das väterliche und das mütterliche Wappen zeigt, an keiner Stelle jedoch das großmütterliche mütterlicherseits, denn das müßte dasjenige der Braun von Schmidtburg zu Kellenbach sein.

Zur ungesicherten Genealogie kommen die Lücken in der Wappenabfolge, denn es gibt keine Unterlagen, welche Wappen einst an den beiden Seiten des Epitaphs angebracht waren. Deshalb ist es bei gegebener Datenlage nicht möglich, die beiden erhaltenen, unten abschließenden Wappen zu- und einzuordnen. Heraldisch rechts sehen wir im Schild ein aus fünf (1:3:1) Rauten gebildetes Würfelkreuz, auf dem bewulsteten Helm eine wachsende Bracke, und heraldisch links sehen wir im Schild zwei aufrechte, schräggekreuzte Schaufeln, auf dem Helm ein beiderseits mit dem Schildbild belegter Flug (Hinweise zur Identifizierung willkommen). Aufgrund der Lücken im Befund und in der Genealogie kann noch nicht einmal eine Reihenfolge des heraldischen Gesamtkonzeptes ermittelt werden, so daß hier etliche Fragen offen bleiben müssen, auch wenn festgehalten werden kann, daß die beiden unteren Wappen nicht den Eindruck machen, als stünden sie für italienische Familien und Vorfahren.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.7052288,7.671852,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.7052213,7.671827,72m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Karl-Heinz Drescher und Günther Lenhoff: Die Schloßkirche zu

Meisenheim, Rheinische Kunststätten, Heft 465, hrsg. vom

Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,

Köln/Neuß, 1. Auflage 2002, ISBN 3-88094-882-8

1504-2004 Schloßkirche Meisenheim, bewegende Geschichte und

lebendige Gegenwart eines einzigartigen Bauwerks, hrsg. von der

Evangelischen Kirchengemeinde Meisenheim, Meisenheim 2003/2004,

ISBN 3-00-011685-0, mit Beiträgen von Günter Anthes, Gustav

Adolf Benrath, Otto Böcher, Hans Böker, Klaus Freckmann, Karen

Groß, Martin Held, Günther Lenhoff, Karlheinz Nestle, Eberhard

Nikitsch, Walter Rödel, Wolfgang Schmid, Werner Schnuchel und

Rainer Voss.

Evangelische Johanniter-Kirchengemeinde: https://nahe-glan.ekir.de/inhalt/johanniter-gemeinde-bva/

evangelische Schloßkirche auf der Webseite der Stadt: http://www.stadt-meisenheim.de/historie/evangelische-schlosskirche/

Deutsche Inschriften Bd. 34, Bad Kreuznach, Nr. 515 (Eberhard J.

Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di034mz03k0051507, https://www.inschriften.net/landkreis-bad-kreuznach/inschrift/nr/di034-0515.html

von Botzheim auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Botzheim_(Adelsgeschlecht)

Botzheim: Otto Hupp: Münchener Kalender 1920

Botzheim: Siebmachers großes Wappenbuch, Sonderband H: Jürgen

Arndt: Biographisches Lexikon der Heraldiker; 1992. XXIV und 664

S. mit zahlr. Wappenabb., Festeinband, Degener Verlag, ISBN

3-87947-109-6, S. 62

Kindler von Knobloch, Julius (Bearb.) / Badische Historische

Kommission (Hrsg.), Heidelberg, 1898, Oberbadisches

Geschlechterbuch: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898ga - Band 1 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1 - Band 2 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd2 - Band 3 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1919bd3

die neapolitanischen Castiglione: https://www.nobili-napoletani.it/Castiglione.htm

die lombardischen Castiglione: https://de.wikipedia.org/wiki/Castiglione_(Adelsgeschlecht) - https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglioni_(famiglia)

Verwendung der Innenaufnahmen mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Richard Held vom

16.1.2025, wofür ihm und dem

Presbyterium der Johanniter-Gemeinde an dieser Stelle herzlich

gedankt sei.

![]()

die evangelische Schloßkirche in Meisenheim - ev. Schloßkirche: Amtmann Daniel von Merlau und seine Frau - ev. Schloßkirche: Margaretha von Schwarzenberg - ev. Schloßkirche: Johann Philipp Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Anton Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Simon III. Boos von Waldeck - ev. Schloßkirche: Sebastian Werner von Kellenbach und Waldburg Marschall von Waldeck - ev. Schloßkirche: Catharina von Bernstein/Bärenstein - ev. Schloßkirche: Johann Daniel und Carl Ludwig Schmidtmann - ev. Schloßkirche: Dorothea Ursula von Steinkallenfels und ihre Tochter, Juliana Magdalena von Kötteritz - ev. Schloßkirche: Grabkapelle (Gruftkapelle) der Pfalzgrafen

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum