![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3152

Inzigkofen (Landkreis Sigmaringen)

![]()

Die kath. Kirche St. Johannes Baptist des ehem. Stifts Inzigkofen

Die Gebäude des ehemaligen Stifts liegen im Norden von Inzigkofen zwischen der Ortschaft und dem Donautal. Der Fluß bildet hier mit mehreren Schleifen in felsigem Relief ein malerisches Tal, eingebettet in den sich beiderseits erstreckenden fürstlichen Park, der 1811-1829 angelegt wurde und seitdem den Hintergrund der Klostergebäude bildet. Die Klostergebäude bilden mit ihrer zentralen frühbarocken Dreiflügelanlage aus den Jahren 1659-1663 ein nach Norden offenes Hufeisen, und in diesen Gebäuden hat heute das Volkshochschulheim seinen Sitz. Diesen Gebäuden mit dem Prälatensaal am nördlichen Ende des Ostflügels und einer Kapelle am anderen Ende des Hufeisens ist im Süden die ehemalige Stiftskirche St. Johannes Baptist vorgelagert, deren markanter Turm die Ansicht von Süden dominiert. Das frühklassizistische Erscheinungsbild der Kirche ist das Ergebnis eines 1780 erfolgten Umbaus nach Plänen des aus Haigerloch stammenden Baumeisters Christian Großbayer (1718-1782). Mehrere weitere Gebäude ergänzen das Ensemble, u. a. ganz im Süden das 1726-1729 erbaute Amtshaus und spätere Schloß Inzigkofen, das "Neue Haus" aus dem 15. Jh., und die Zehntscheuer, die eigentlich von 1510 stammt, aber nach den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg 1645-1646 wiederaufgebaut wurde. Der winzige, asymmetrische Kreuzgang befindet sich zwischen dem "Neuem Haus", dem Konventsbau und der Kirche. Im Norden wurde in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden ein Bauernmuseum der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins eingerichtet.

1354 war die Geburtsstunde des Stifts. Gegründet wurde damals eine kleine Gemeinschaft frommer Frauen, und die ersten drei waren die beiden Schwestern Mechthild und Irmengard Sönnerin und eine gewisse Ludgart. Die ersten beiden entstammten einer Bürgersfamilie aus Sigmaringen. Damals handelte es sich nur um eine kleine Klause, noch weit entfernt von späterer Größe. Als Kirche nutzten diese ersten Mitglieder die bestehende Mauritiuskapelle; 1388 wurde diese abgerissen und durch einen bis 1484 turmlos bleibenden Neubau ersetzt, welcher Johannes dem Täufer, dem hl. Bartholomäus und dem hl. Mauritius geweiht war. Zunächst lebte die Gemeinschaft frommer Frauen nach der Regel der Franziskaner-Terziarinnen, also des regulierten dritten Ordens der Franziskanerinnen. Aber schon 1394 wechselte die Gemeinschaft zur Augustinerregel, und seitdem war es ein Augustiner-Chorfrauenstift und blieb es bis 1802. Erst waren nur 13 Chorfrauen vorgesehen, später wuchs die Anzahl auf 30-40 an, die Laienschwestern nicht mitgezählt. Bereits in einem frühen Stadium der Klostergeschichte kam es zur Klausurierung eines Teils der Frauen, die meist sehr streng eingehalten wurde. Die wirtschaftliche Grundlage für die Entwicklung des Stifts bildeten sowohl die Zahlungen der Familien anläßlich neu eingetretener Chorfrauen ("Mitgift") und Stiftungen seitens wohlwollender Adelsfamilien. Mehr und mehr positionierte sich das von einer Pröpstin geleitete Stift als Versorgungsinstitution von Angehörigen des Adels und des städtischen Patriziats, was der wirtschaftlichen Entwicklung während des 15. Jh. und dem Ansehen förderlich war. Das Stift hatte zeitweise im 16. Jh. einen hohen Adelsanteil, während im 18. Jh. wieder das Bürgertum dominierte.

Die zunächst noch provisorischen Holzgebäude der ersten Klosteranlage konnten nun sukzessive durch Steinbauten ersetzt werden. Im 15. Jh. schloß sich das Stift einer augustinischen Reformbewegung an und übernahm 1431 die Statuten des mittelfränkischen Augustiner-Chorfrauenstifts Pillenreuth. 1484 baute man einen Glockenturm an die Kirche an. 1502 milderte man die Statuten, eine Folge der Reformation, die zwar hier keinen Boden gewann, aber wie andernorts zu einer Aufweichung der klösterlichen Regeln und Disziplin führte, oder anders herum ausgedrückt: Man milderte die Statuten, damit die Leute nicht wegliefen. 1643 wurden die Zügel wieder angezogen, die nachfolgenden tridentinischen Beschlüsse wurden umgesetzt, die Gegenreformation erlaubte es, wieder eine strengere Klausur einzuführen. Diese neuen Statuten von 1643 werden heute in der Klosterbibliothek in Beuron verwahrt. Auf dieser Basis fanden die Chorfrauen wieder zur geistigen Erneuerung. Und dieser neue Elan führte zum Neubau vieler in die Jahre gekommener Gebäude; 1659-1665 wurden von Baumeister Michael Beer aus Au im Bregenzerwald sowohl eine neue Kirche als auch die bis heute erhaltenen barocken Stiftsgebäude errichtet, einer der frühesten Barockbauten Süddeutschlands. In einer nächsten Ausbauphase im 18. Jh. entstanden 1725-1729 das Amtshaus als Dienstwohnung für den weltlichen Verwalter, den Konsulenten, 1728-1729 eine höhere, ca. 900 m lange Umfassungsmauer mit integrierter Einsiedlerkapelle (Kapelle der Muttergottes von Einsiedeln), welche von Nikolaus Schütz stuckiert und von Ignaz Wegschaider 1740 ausgemalt wurde, und 1780 die heutige Kirche, ein Saalbau mit kurzem, nach Osten eingezogenen und gerade geschlossenem Chor, mit westseitiger Nonnenempore und mit einer Wandgliederung durch klassizistische Pilaster, unter Einbeziehung von Teilen der 1665 geweihten Vorgängerkirche von Michael Beer. Der rechteckige Unterbau des Turmes stammt übrigens noch von 1484, und darüber erhebt sich das barocke, achtseitige, leicht eingezogene Obergeschoß mit Helmdach. So entstand nach und nach eine richtige kleine Klosterstadt, mit Badhaus, Backhaus, Zehntscheuer und Klostergarten.

|

|

In der Frühzeit gehörte das Kloster zur Pfarrei Laiz, aber schon 1395 wurde das Stift aus der Laizer Pfarrei herausgelöst und bildete fortan eine eigene Pfarrei, die zwei eigene Seelsorger beschäftigte und finanzierte. Die Dorfbewohner von Inzigkofen blieben der Pfarrei Laiz unterstellt, durften aber auch die Stiftsgottesdienste besuchen. Das für die Visitation zuständige Kloster wechselte mehrfach, anfangs war es das Augustinerchorherrenstift Mariazell auf dem Beerenberg bei Winterthur, ab 1419 das Augustiner-Chorherrenstift Beuron, ab 1430 das fränkische Kloster der Augustiner-Chorherren in Langenzenn, ab 1466 das Augustiner-Chorherrenstift Indersdorf bei Dachau, ab 1550 das Ulmer Augustiner-Chorherrenstift St. Michael zu den Wengen und ab 1578 die Augustiner-Chorherrenabtei Kreuzlingen. Einen bedeutenden Zuwachs an wirtschaftlich relevantem Grundbesitz erfuhr das Stift Inzigkofen durch die 1595/1597 erfolgte Inkorporation des Dominikanerinnenklosters Hedingen. Der Aufbau einer eigenen Ortsherrschaft gelang jedoch nicht. Vielmehr war der herrschaftliche Besitz des Klosters extrem zersplittert und umfaßte die Grundherrschaft über viele einzelne Höfe in verschiedenen Orten und Herrschaften, weiterhin gab es Zehntrechte und Patronatsrechte in mehreren Ortschaften. Das gab zwar erkleckliche Jahreseinnahmen, bot aber keine Basis für eine eigene geschlossene Herrschaft.

Das Ende des Stifts kam 1802, als Fürst Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen das durchaus noch lebendige Stift in Besitz nahm, am 5.11.1802 die Enteignung verfügte und am 16.12.1802 die aus Büchern, Dokumenten und Kunstwerken bestehende mobile Stiftsausstattung im Wert von 4328 fl. schon einmal versteigern ließ. Der Reichsdeputationshauptschluß legitimierte die bereits im Vorgriff geschaffenen Tatsachen als Entschädigung für die Gebietsverluste im Elsaß offiziell. Die Eile bei der Inbesitznahme erwies sich im Nachhinein als klug, um österreichischen Ansprüchen zuvorzukommen. Die verbliebenen Chorfrauen bekamen Wohnrecht und Versorgung durch eine Pension zugebilligt. Die Pröpstin bekam als Pension 600 fl, die Priorin 300 fl, die 24 Klosterfrauen und die 12 Laienschwestern jeweils 200 fl. Auch die Beichtiger wurden versorgt. Auch die Lieferung von Naturalien zu Vorzugspreisen wurde geregelt. Eine Aufnahme von Novizinnen wurde vertraglich verboten, um die Gemeinschaft auszutrocknen. Die letzte Chorfrau starb am 28.2.1856, womit die Geschichte des Stifts endgültig beendet war. Es handelte sich bei der letzten Bewohnerin um die 82jährige Chorfrau Maria Salesia Pfeiffer. Die fürstliche Familie nutzte für sich 1811-1848 das ehemalige Amtshaus und nunmehrige Sommerschloß. Hauptnutzer waren die Sigmaringer Fürstin Amalie Zephyrine und ihr Enkel, Erbprinz Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen. Sie ließen die Hänge beiderseits der Donau zu einem Landschaftsgarten im Stil der Zeit umgestalten und die Klostermauer in dem Bereich zwischen Schloß und Klosterkirche abreißen. Die ehemaligen Klostergärten wurden durch die fürstliche Hofgärtnerei genutzt. Die Konventsgebäude, in denen es immer stiller wurde, standen nach 1856 anschließend leer. Niemand wußte so recht, was man damit machen sollte, unglaublich schade, denn es handelt sich immerhin um einen der besterhaltenen Klosterbauten des 17. Jh. in Südwestdeutschland. In der ersten Hälfte des 20. Jh. war hier ein Arbeitsdienstlager untergebracht, 1945-1948 ein Auffanglager, und seit 1948 wird es als unabhängige, überkonfessionelle und überparteiliche Einrichtung der Freien Erwachsenenbildung genutzt. Die ehemalige Stiftskirche wurde zur dörflichen Pfarrkirche.

Das Haus Hohenzollern-Sigmaringen hatte in der zweiten Hälfte der fürstlichen Zeit nur die unumgänglichsten Unterhaltsmaßnahmen durchführen lassen. Entsprechend heruntergekommen war die Anlage gegen Ende des 20. Jh. Die Gemeinde Inzigkofen kaufte 2002 die komplette Klosteranlage, die 2004-2010 als Volkshochschulheim umfangreich saniert wurde, mit finanzieller Unterstützung durch die Baden-Württemberg Stiftung, die Denkmalpflege im Regierungspräsidium Tübingen, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Sonderprogramm Denkmalschutz der Bundesregierung und die Denkmalstiftung Baden-Württemberg. 2003 schenkte die Gemeinde die ehemalige Klosterkirche an die katholische Filialkirchengemeinde Inzigkofen. Die Pfarrei gehört aktuell zur Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen. 2009 wurde das in gemeinsamer Trägerschaft der Gemeinde und des Volkshochschulheims Inzigkofen geführte Klostermuseum eröffnet. Das ehemalige Beichtigerhaus, in dem der von den Chorfrauen engagierte Priester wohnte, wurde 2017 renoviert.

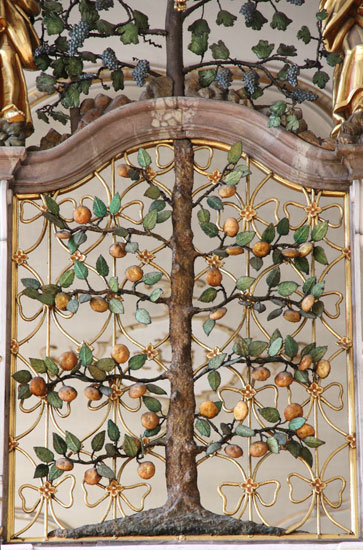

Nachdem die Stiftsregeln wieder etwas strenger geworden waren, blieben die Nonnen auch beim Kirchenbesuch innerhalb des Klausurbereiches. Dazu wurde die Nonnenempore entsprechend nach außen abgeschottet, damit die am Gottesdienst teilnehmenden Chorfrauen nicht von den übrigen Kirchenbesuchern aus dem Dorf gesehen werden konnten. Ein äußerst kunstvolles Gitter aus Zweigen und Pappmaché grenzt diesen Bereich deshalb ab, und dieses Gitter veranschaulicht sowohl die strenge Klausurierung der Chorfrauen als auch den großen Stellenwert kunsthandwerklichen Schaffens. Das Gitter ist ein Werk der aus Trochtelfingen stammenden Inzigkofer Chorfrau Maria Rosa von Ponsar (1723-1781), die es zusammen mit ihren Mitschwestern aus Draht, Papier, Leim und Holzstäben gebastelt hat. Ein Jahr lang haben die Schwestern daran gearbeitet. Oben befinden sich die vergoldeten Figuren von Christus und den 12 Aposteln, jeweils mit den charakteristischen Attributen ausgestattet, die Gemeinschaft Jesu als Vorbild jeder religiösen Gemeinschaft. Symbole wie Weinstöcke und Reben erinnern an Joh. 15,5 "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen". Der Stamm für das Kreuz Christi wächst aus einem Apfelbaum heraus und erzeugt eine Christus-Adam-Beziehung: Durch den Sündenfall geriet der Mensch in die Sterblichkeit, und der Tod wird durch die Auferstehung Christi überwunden. Auf der Empore befindet sich ein beidseitiges Chorgestühl; an der Westwand ist die zweiteilige Orgel beiderseits eines Altares aufgebaut.

An der dem Kirchenschiff zugewandten Frontbrüstung der Empore sind verschiedene Wappen angebracht, die sämtlich einen Bezug zur Klostergeschichte haben. Das prominenteste in der Mitte und das am größten dargestellte Wappen ist das der schwäbischen Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen; es ist geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: Grafschaft Hohenzollern, silbern-schwarz geviert, Feld 2 Burggrafschaft Nürnberg, innerhalb eines rot-silbern gestückten Bordes in Gold ein schwarzer, rotgezungter Löwe, Feld 3: Grafschaft Sigmaringen, in Rot ein schreitender goldener Hirsch auf einem grünen Boden im Schildfuß, Herzschild: Reichserbkämmereramt, in Rot zwei schräggekreuzte, eigentlich goldene Zepter. Das komplette Wappen ist anstelle einer heraldisch korrekten Tingierung komplett vergoldet, wie die anderen Wappen der Reihe auch. Auf der Kartusche ruht ein hermelingestulpter Fürstenhut. Die Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen, die 1575 Sigmaringen zur Residenzstadt machten, sind 1623 in den Fürstenstand erhoben worden. Dazu gehören theoretisch drei hier nicht verwendete, gekrönte Helme, Helm 1 (Mitte): auf dem Helm mit rot-goldenen Decken ein aufrechtes goldenes Zepter (Lilienzepter, für das Reichserbkämmereramt), Helm 2 (rechts): auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken ein wachsender, silbern-schwarz gevierter Brackenrumpf (Hohenzollern), Helm 3 (links): auf dem Helm mit blau-goldenen Decken ein rotes Hirschgeweih (Sigmaringen, richtiger wäre ein goldenes Hirschgeweih).

Die Vogtei über das Kloster wechselte 1547 von den Fürstenbergern auf die Hohenzollern. Die Hohenzollern leiteten aus der Vogtei weitgehende und für die Chorfrauen unliebsame Rechte ab, z. B. der Kontrollanspruch über die Wirtschaftsführung, die Teilnahme an der Wahl der Pröpstin, das Verlangen nach Betreten der Klausur. Vieles davon wurde seitens des Stifts als Zumutung empfunden und entsprechend verweigert und trübte das gegenseitige Verhältnis. Andererseits traten mehrere Angehörige der Familie selbst in das Stift ein. Die Wahrung der klösterlichen Autonomie war nicht immer ganz einfach und konfliktfrei. Die Hohenzollern als Herren des Ortes Inzigkofen integrierten das Kloster immer mehr in den Ausbau ihrer Landesherrschaft, bis hin zur kompletten Übernahme nach der Aufhebung des Klosters. Doch bis dahin hatten die weltlichen Vögte nur die Vogtei inne, also die militärische Schutzherrschaft über das Kloster und zugleich die Herrschaft über den Ort, denn die geistliche Aufsicht, die kirchliche Gerichtsinstanz und die geistliche Schutzherrschaft über das Stift lagen zu jener Zeit beim jeweiligen Konstanzer Bischof und wurde durch die jeweils ausgesandten Visitatoren ausgeübt.

|

|

Optisch rechts neben dem Hohenzollern-Wappen folgt das nächste Wappen der Reihe: Das Wappen des Hauses Fürstenberg-Heiligenberg zeigt korrekterweise im von blauen und silbernen Doppelwolken eingefaßten goldenen Schild einen blau bewehrten roten Adler (Stammwappen Fürstenberg), belegt mit einem gevierten Herzschild; Feld 1 und 4: in Rot eine silberne Kirchenfahne mit drei Lätzen und drei Ringen (Werdenberg), Feld 2 und 3: in Silber ein schwarzer, schrägrechter Zickzackbalken ("eine schwarze Stiege", Heiligenberg). Hier erfolgte eine künstlerische, heraldisch unrichtige Umsortierung dahingehend, daß der Herzschild von den Doppelwolken umgeben wird und alles zusammen dem Adler auf die Brust gelegt wird. Die heraldischen Farben werden lediglich durch Schraffuren angedeutet, ansonsten ist das Wappen einheitlich vergoldet.

Die Grundlage für dieses Wappen schuf Graf Friedrich II, der sich mit der Erbtochter des letzten Grafen von Werdenberg, Christoph von Werdenberg und Heiligenberg, vermählt hatte, und dadurch kam die Grafschaft Heiligenberg an Fürstenberg. Fürstenberg hätte gerne beim Aussterben der Werdenberger (Werdenberg-Trochtelfingen-Sigmaringen-Heiligenberg) 1535 alle drei Grafschaften gehabt, Heiligenberg, Sigmaringen und Veringen, war aber nur bei den Eigengütern erfolgreich. Sigmaringen und Veringen fielen als Reichs- bzw. österreichische Lehen heim und wurden neu vergeben, an die Grafen von Zollern. Die Grafschaft Heiligenberg konnte sich das Haus Fürstenberg jedoch zu Eigen machen als Folge dieser Schlüsselehe. Zu diesem Wappen würden drei hier nicht verwendete Helme passen, Helm 1 (Mitte): ungekrönt, auf einem mit goldenen Quasten verzierten roten Kissen ein silberner Pelzballen, Helmdecken rot-golden (Stammhelm), Helm 2 (rechts): gekrönt, eine rote, silbern eingefaßte Inful. Helmdecken rot-silbern (Werdenberg), Helm 3 (links): gekrönt, ein wachsender silberner Brackenrumpf, das Ohr mit dem schwarzen, schrägrechten Zickzackbalken ("Stiege") belegt, Helmdecken schwarz-silbern (Heiligenberg). Die Ortsherrschaft über Inzigkofen und damit auch die Vogtei über das Kloster wechselte 1421 von den Herren von Reischach auf die Württemberger und dann auf die Werdenberger über, und 1534 erneut von diesen auf die Fürstenberger und blieb bei diesen bis 1547. Durch dieses Wappen werden also gleich zwei Phasen der Ortsherrschaft und Klostervogtei repräsentiert.

|

|

Optisch links vom Hohenzollernwappen folgt das Wappen der Grafen von Württemberg, in Gold drei schwarze Hirschstangen übereinander, auf dem noch ungekröntem Helm, der hier von einem Manneskopf getragen wird, mit rot-goldenen Decken ein rotes Jagdhorn (Hifthorn) mit goldenem Band und goldenen Beschlägen, noch ohne die drei Straußenfedern im Mundloch. Anhand des Schildbildes hätte man noch die Wahl zwischen den Grafen von Veringen, den Grafen von Nellenburg und den Grafen von Württemberg, doch anhand der Helmzier wird die Zuordnung eindeutig, denn die Grafen von Veringen hatten ein Hirschgeweih als Kleinod, und die Nellenburger einen roten Hut, der oben einen Pfauenwedel hat (vgl. Züricher Wappenrolle). Die Familien der Grafen von Veringen, von Nellenburg und von Württemberg sind eng durch Heiraten verflochten. Die Grafen von Württemberg hatten nach den Herren von Reischach die Ortsherrschaft zeitweise inne.

Optisch ganz rechts folgt noch ein Wappen, diesmal durch ein ovales Inschriftenband namentlich "MICHAEL V. REISCHACH IVN +" zugewiesen. Die Herren von Reischach führten in Silber einen schwarzen, rotgezungten Eberkopf mit Hals, goldenen Hauern und mit goldenen Rückenborsten, dazu wäre die theoretische, hier nicht dargestellte Helmzier zu schwarz-silbernen Decken ein silberner, rotgezungter, golden bewehrter Eberkopf mit Hals und mit einem Kamm goldener Rückenborsten. Die Herren von Reischach waren ein Niederadelsgeschlecht mit Stammsitz in Burrau bei Wald und einer kleinen Herrschaft in Dietfurt, Vilsingen, Pault und Inzigkofen. Besagter Michael von Reischach (1402-8.5.1486) war ein Kanoniker in Konstanz, Chorherr zu St. Stephan in Konstanz und Pfarr-Rektor in Scheer. Er tritt in Inzigkofen als Stifter hervor. Bevor er in Erscheinung tritt, war die der Klosterchronik zufolge 1354 von zwei Sigmaringer Bürgerstöchtern gegründete und 1356 erstmals urkundlich genannte Frauengemeinschaft eher bescheiden, eher eine arme Beginenklause. Auch die weltliche Schutzherrschaft über das Kloster lag bis 1421 bei den Herren von Reischach und wechselte dann auf die Werdenberger. Erst die Protektion durch verschiedene Adelsfamilien machte die Entwicklung zu einem vornehmen und geistlich angesehenen Frauenkloster möglich. Und Stiftungen wie jene von Michael von Reischach bildeten die wirtschaftliche Grundlage dafür. So datiert der erste Stiftungsbrief des Michael von Reischach vom 7.6.1458, bestätigt durch den Generalvikar des Bischofs Heinrich von Konstanz. Konkret umfaßte die Stiftung von 1458 zwei Altarpfründen, also den Unterhalt für zwei Klostergeistliche, die sich die Chorfrauen frei aussuchen konnten. Da das ein wesentlicher Kostenposten in der Klosterbilanz war, gilt Michael von Reischach als wichtigster Stifter des Klosters. Weiterhin gab er Geld für den 1475 erfolgten Bau des "Neuen Hauses", das in Dankbarkeit auch "Herr Michaels Haus" genannt wurde und ab dem 17. Jh. als Gästehaus des Klosters fungierte. Er war gegen Ende seines Lebens halbseitig gelähmt und wurde bis zu seinem Tod im Stift fast zwei Jahrzehnte lang gepflegt.

Das Wappen der Herren von Reischach fand übrigens Eingang in das Kommunalwappen von Inzigkofen, denn dieses ist geteilt, oben in Silber ein golden bewehrter, rot gezungter schwarzer Eberkopf, unten in Rot ein stehender goldener Hirsch. Die untere Hälfte erinnert an die Zugehörigkeit zur Grafschaft Sigmaringen.

Auf der Unterseite der Emporenvorkragung sind drei weitere Medaillons mit Inschriften plastisch dargestellt. Das erste der drei Chronogramme erinnert an den Kloster-Beichtvater Johann Martin Lauffer (-1788) und hat den Wortlaut: "MartInVs LaVfer Confessor hVIVs aeDIfICII faVtor" = M + I + V + L + V + C + V + I + V + D + I + I + C + I + I + V = 1781. Auch die beiden anderen Chronogramme ergeben die selbe Jahreszahl. Das von einem Lorbeerkranz eingerahmte Wappenrelief stellt auf einem Felsbrocken die daraus hervorwachsende Dreiviertelfigur eines Mannes dar, in der Rechten einen Pilgerstab haltend, die Linke eingestemmt, auf dem Kopf einen federgeschmückten Hut tragend.

Das zweite Chronogramm erinnert an die Pröpstin Maria Xaveria Braig (-19.9.1808), unter der die Stiftskirche fertiggestellt wurde, und lautet: "MarIa XaVerIa braIgIn praeposItIssa IsIgne hoC CanonICae eCCLesIae opVs ConfeCIt" = M + I + X + V + I + I + I + I + I + I + I + C + C + I + C + C + C + L + I + V + C + C + I = 1000 + 1+ 10 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 100 + 100 + 1 + 100 + 100 + 100 + 50 + 1 + 5 + 100 + 100 + 1 = 1781. Das vergoldete Relief stellt das Kloster Inzigkofen mit dem charakteristischen Kirchturm in einer Donau-Landschaft unter einer gesichteten Sonne mit Strahlen dar.

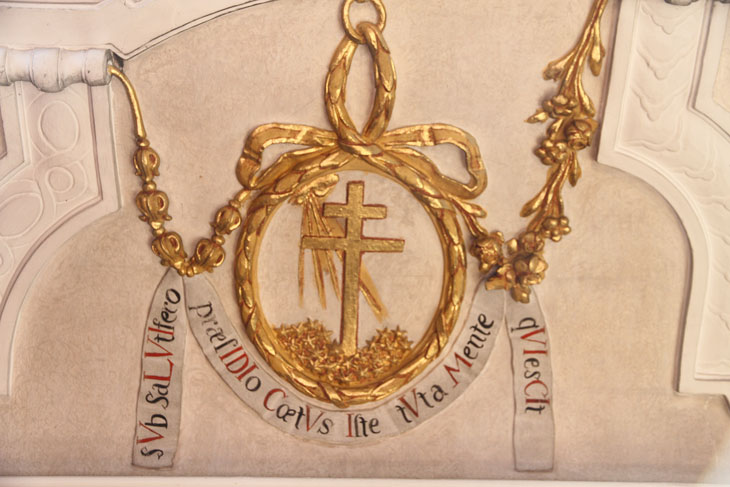

Das dritte Chronogramm lautet: "SVb SaLVtI fero praesIDIo CoetVs Iste tVta Mente qVIesCIt" = V + L + V + I + I + D + I + C + V + I + V + M + V + I + C + I = 5 + 50 + 5 + 1 + 1 + 500 + 1 + 100 + 5 + 1 + 5 + 1000 + 5 + 1 + 100 + 1 = + 1781. Die Inschrift bedeutet sinngemäß soviel wie: Beschirmt vom Heil werde ich die Führung übernehmen - diese Gemeinschaft ruht in sicherem Geiste. Innerhalb des Lorbeerkranzes wird ein Patriarchenkreuz von den Strahlen einer Sonne beschienen. In der späten Klosterzeit gab es nacheinander folgende Pröpstinnen: 1683-1713 Maria Dorothea Josepha von Rodt, 1713-1740 Maria Dorothea Karrer (in manchen Quellen "Barrer"), 1740-1765 Anna Maria Schöpfer und 1765-1808 Maria Xaveria Braig. Der letztgenannten Nachfolgerin, die 1808-1852 amtierende Maria Ignatia Geißenhof, durfte nur noch den Titel einer Vorsteherin führen.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@48.0739484,9.1774278,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@48.0739484,9.1774278,168m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Bauwerke in Inzigkofen auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Inzigkofen#Bauwerke

Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Tübingen: Stift

Inzigkofen: https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/mittelalter/kloster/inzigkofen/1hintergrundinfo.htm

Hendrik Weingarten: Augustner-Chorfrauenstift Inzigkofen, auf

Leo-BW: https://www.leo-bw.de/en-GB/detail-gis/-/Detail/details/DOKUMENT/labw_kloester/728/Das+Augustiner-Chorfrauenstift+Inzigkofen+Klosterprospekt+von+J+Franck+um+1700

Edwin Ernst Weber: Geistliches

Leben und klösterlicher Alltag - das Augustinerchorfrauenstift

Inzigkofen am Vorabend der Säkularisation, in: Volker Himmelein (Hrsg.), Hans U. Rudolf (Hrsg.):

Alte Klöster, neue Herren - die Säkularisation im deutschen

Südwesten 1803, 2 Bde. in 3 Teilbdn., 2000 S., Jan Thorbecke

Verlag, 1. Auflage 2003, ISBN-10: 3799502130, ISBN-13:

978-3799502139, S. 281-298

Ernst Louis Beck: Das Kloster

Inzigkofen seit der Säkularisation, in: Hohenzollerische Heimat

33 (1983) S. 22-25

Ursmar Engelmann: Der Konvent der Klosterfrauen von Inzigkofen,

in: Freiburger Diözesan-Archiv 88 (1968) S. 452-462

Wilfried Schöntag: Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen von

Klause und Stift Inzigkofen, in: Hohenzollerische Heimat 32

(1982) S. 33-36

Ursmar Engelmann: Chorfrauenstift Inzigkofen - klösterliches

Leben einst und jetzt, in: Hohenzollerische Heimat 34 (1984) S.

24 f.

Maria E. Flad: Die Entstehung des Klosters Inzigkofen, in:

Hohenzollerische Heimat 1 (1951) S. 41

Verwendung der Innenaufnahmen mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Pfarrer

Dr. Michael Dulik vom 27.10.2024,

wofür ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Klosterdatenbank Baden-Württemberg: https://www.kloester-bw.de/klosterbasisdaten.php?kreis=&bistum=&alle=&ungeteilt=&art=&orden=&orte=1&buchstabe=I&nr=728

Geschichte: https://www.kloester-bw.de/klostertexte.php?kreis=&bistum=&alle=&ungeteilt=&art=&orden=&orte=1&buchstabe=I&nr=728&thema=Geschichte

Volkshochschulheim Inzigkofen: https://www.vhs-inzigkofen.de/haus/haus.html

Ernst Weber: Klostergeschichte: https://www.vhs-inzigkofen.de/haus/klostergeschichte.html

Klostermuseum: https://www.vhs-inzigkofen.de/haus/das-klostermuseum.html

Stift Inzigkofen auf den Seiten der Deutschen Stiftung

Denkmalschutz: https://www.denkmalschutz.de/denkmal/ehem-augustinerchorfrauenstift.html

Stift Inzigkofen auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Inzigkofen

Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen: https://www.kath-laiz-inzigkofen.de/ - https://www.kath-laiz-inzigkofen.de/seelsorgeeinheit/unsere-gemeinden/inzigkofen/

![]()

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2024

Impressum