![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3110

Wilhering (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich)

![]()

Kloster Wilhering

Heutiges

Erscheinungsbild des Klosters

Wilhering liegt in einem

Donaubogen am südlichen Ufer, 7,5 km von der Linzer Altstadt

nach Westen entfernt; das Stift breitet sich zwischen den Wiesen

und Äckern zwischen Linzerstraße und Donau-Ufer aus. Die

Gebäude der Anlage erstrecken sich 260 m in der Länge und 135 m

in der Tiefe. Auf der Südseite der Linzer Straße liegen noch

mehrere zum Kloster gehörende bauliche Einheiten, der

Bräuhauskomplex, die Taverne und das ehemalige Hofrichterhaus.

Im Nordwesten der Klosteranlage liegt der ca. 115 m x 130 m

messende Stiftspark mit barockem Pavillon, anschließend liegt

die Klostergärtnerei mit ihren ausgedehnten Gewächshäusern.

Das Herz der Anlage bildet die Klosterkirche; durch sie läuft

eine Gesamtachse, wobei sich die Bebauung zu beiden Seiten dieser

Achse, aber nicht Spiegelachse, erheblich unterscheidet. Die

Gebäude südlich dieser Achse sind mehrstöckige,

schiefergedeckte Klosterbauten, die Gebäude nördlich dieser

Achse einstöckige, ziegelgedeckte Wirtschaftsbauten (Meierhof).

Dennoch formieren sich die Bauten insgesamt zu einem großen

vorderen Stiftshof von ca. 810 m x 100 m, zwei kleineres Höfen

nördlich und südlich der Kirche sowie einem geschlossenen und

einem offenen Hof weiter im Osten. Auch wenn die beiden Hälften

des Stifts gänzlich unterschiedlich in Dimension, Nutzung,

Qualität und Ausführung sind, ist doch die Absicht der

Erschaffung einer symmetrischen Anlage erkennbar, von der aber

nur ein Teil realisiert wurde, und auch das nur über einen

größeren Zeitraum hinweg abschnittsweise. Im nördlichen Teil

der Bebauung liegt im ehemaligen Meierhof das Stiftsmuseum, zu

erreichen über den großen Stiftshof. In einem Abschnitt der

nördlichen Randbebauung des großen Hofs ist das Pfarramt

untergebracht. In einem Trakt nördlich der Kirche liegt das

Theaterstadl Wilhering. Parallel zum südlichen Teil des

Westflügels des großen Stiftshofs wurde das neue

Stiftsgymnasium erbaut, in der Mitte mit einem Korridor mit

ersterem verbunden, das den Altbau des Stiftsgymnasiums

darstellt.

Geschichte:

Erstgründung und Zweitgründung

Das Kloster verdankt seine

Gründung der Familie der Herren von Wilhering, die ihre Burg am

Donauufer gegenüber dem heutigen Markt Ottensheim hatten. Um

1145 zog die Familie, die die Rodungen und Urbarmachung nördlich

der Donau in die Wege leitete, auf ihre neue Burg Waxenberg, und

ihre alte Stammburg nebst Ländereien stifteten sie zur

Klostergründung. Kloster Wilhering ist darüber hinaus eng mit

dem Kloster Ebrach (Landkreis Bamberg, Oberfranken) verbunden:

Die erste Besiedlung von Wilhering fand anläßlich der Gründung

durch die beiden edelfreien Brüder Ulrich und Colon (Cholo,

Kolo) von Wilhering am 30.9.1146 vom steiermärkischen Kloster

Rein aus statt, das seinerseits eine Ebracher Filialgründung

war. Gründer Ulrich kam kurz nach der Gründung des Klosters auf

einem Kreuzzug 1146/1147 um, und um 1150 starb auch seine Bruder

Colon (Cholo) krankheitsbedingt. Bevor letzterer starb, hatte er

das Kloster in den zeitweisen Schutz des Bamberger Fürstbischofs

Eberhard übergeben, bis seine Tochter Elisabeth von

Wilhering-Waxenberg groß genug war, den Schutz 1170 wieder

selbst zu übernehmen. Mittlerweile hatte sie Wernher von

Griesbach geheiratet. Aber 1185 wurde Kloster Wilhering, dessen

Konvent mittlerweile existenzbedrohend ausgedünnt war (von 12

Mönchen der Erstbesiedlung lebten noch 2 hier, die anderen waren

wegen der harten Lebensbedingungen zurück nach Rein gegangen,

darunter auch der erste Abt), neu besetzt (2. Besiedlung) und

ging so, eine Ebene höher springend, in die Filiation Ebrachs

über; Rein hatte seine Paternitätsrechte an das Mutterkloster

abgetreten. Der letzte vorherige Abt, Heinrich I. (amtierte

1181-1185) resignierte und ging nach Ebrach. Dann folgte noch

ganz kurz Heinrich II. (amtierte 1185-1186), und der nächste

Abt, Hiltger (amtierte 1186-1193) war schon ein Ebracher Import.

Es kamen wiederum nun 12 Mönche und ein Abt aus Ebrach. 6 der

importierten Mönche wurden hintereinander Äbte von Wilhering.

Geschichte:

Mittelalter und Filiationen

Das Kloster wurde bei seiner

zweiten Besiedlung ein Erfolg, und bald konnte Wilhering

seinerseits Filialgründungen vornehmen: Stift Engelszell wurde

1293 von Abt Conrad III. (amtierte 1288-1308) gegründet und

1293/1295 besiedelt (1786 aufgehoben, 1925 von Trappisten neu

besiedelt), Kloster Vyssi Brod (Hohenfurth an der Moldau) in

Böhmen wurde 1259 vom Wok von Rosenberg gegründet und von

Wilhering aus mit Startpersonal ausgestattet (1948 aufgehoben)

und das niederösterreichische Kloster Säusenstein, das eine

wenig erfolgreiche Gründung von Zwettl aus war, wurde am

19.9.1336 als Tochtergründung dem Stift Wilhering unterstellt

und 1337 erneut besiedelt (1780 aufgehoben, 1856 abgerissen).

Der lateinische Name des Klosters lautet Abbatia B. M. V. de Hilaria, entsprechend werden die Äbte auf den lateinischen Inschriften als "ABBAS HIL(L)ARIENSIS" bezeichnet. Die Ebracher Mönche bauten ab 1195 eine neue Kirche, von der aber nur ein romanisches Trichterportal existiert. Um 1220 hatten die Babenberger die Herrschaft Waxenberg erworben und waren seitdem zusammen mit ihren Ministerialen der entscheidende Machtfaktor für das Kloster. Die Schutzherrschaft über das Kloster lag lange bei den Herren von Schaunberg, die mit den beiden Schaunberg-Tumben zwei großartige gotische Grabmonumente hinterlassen haben, die heute zu beiden Seiten des Eingangs an der Westwand aufgestellt sind und zu den wenigen wirklich alten Kunstwerken des Klosters gehören. Sie sind für Wernhard IV. und Ulrich II. von Schaunberg. Später ging die Klostervogtei an den Landesfürsten über. Aus gotischer Zeit haben sich bauliche Reste im barocken Kreuzgang erhalten, ein mehrfach gestuftes Portal zum ehemaligen Kapitelsaal, mehrere Fenster und sogar Wandmalereien, was alles erst 1939 freigelegt wurde.

Geschichte:

Krise im 16. Jh.

Eine größere Krise erfaßte

das Kloster während der Reformationszeit: Nachdem der damalige

Abt Erasmus Mayer protestantisch geworden war, sich die Kasse und

die Kostbarkeiten des Klosters gegriffen hatte und nach Nürnberg

(er stammte daher) abgehauen war, wo er im Schutze der

protestantischen Reichsstadt heiratete, blieb ein

hochverschuldetes, personell verarmtes und wirtschaftlich

darniederliegendes Kloster zurück, und von Klosterdisziplin war

nicht mehr die Rede. Die Gebäude wurden nicht mehr unterhalten

und kamen herunter, der Grundbesitz wurde verpfändet oder

verkauft. Zeitweise konnte man keinen einzigen Priester

auftreiben, als man einen brauchte. Die Disziplin als gelockert

zu bezeichnet, ist noch ein Euphemismus. 1585 war das Kloster

dann völlig verlassen. Im Zuge der Gegenreformation steuerte der

Kaiser gegen, rekatholisierte das Land, setzte Administratoren

ein, ernannte schließlich einen neuen fähigen Abt, seinen

Wiener Hofkaplan Alexander a Lacu, Italiener aus Lugano,

überzeugter bis fanatischer Gegenreformator. Als er im Alter von

35 Jahren das Kloster übernahm, gab es keinen Konvent, marode

Gebäude, ein Barvermögen von 8 fl. und einen Schuldenstand von

12000 fl. sowie Grundbesitz in fremden Händen. Unter ihm

stabilisierte sich das Stift Wilhering wieder. Seine Fähigkeiten

empfahlen den jungen Abt weiter, so daß man ihn danach in

Garsten und Kremsmünster zum Abt einsetzte, um in den viel

größeren und bedeutenderen Klöstern gleichermaßen zu wirken,

und er wechselte zum Benediktinerorden über.

Geschichte:

Aufschwung im Barock und Rokoko

Die Barockzeit brachte einen

großen Aufschwung für das Stift in jeglicher Hinsicht.

Personell bereicherten zahlreiche Neuaufnahmen das Kloster, und

die jungen Männer hatten auch mehr Chancen auf Bildung, weil man

sie nun an die Universitäten Salzburg, Ingolstadt und Passau zum

Theologie- und Philosophiestudium schickte. Abt Georg Grill hatte

erheblichen Anteil am Wiederaufblühen des Klosters, so daß man

ihn als zweiten Gründer wahrnimmt. Als er sein Amt antrat, gab

es einen Konvent von nur 5 Personen, immer noch baufällige

Gebäude, eine protestantische Umgebung und einen noch größeren

Schuldenstand als beim Amtsantritt von Alexander a Lacu. Er

sanierte das Kloster wirtschaftlich und baulich. Der Neubau aller

Klostergebäude wurde in Angriff genommen. Barocke Lebenslust und

Repräsentationsfreude addierten sich bezüglich der dafür

getätigten Ausgaben zu denjenigen der Baulust, so daß das

Kloster bald schon wieder hochverschuldet war, auch wenn lobend

erwähnt werden muß daß die Wilheringer Äbte immer noch

bescheidener waren als so manche Nachbarklöster. Unter Abt

Caspar Orlacher entstanden der Nord- und der Ostflügel des

Stifts und das Refektorium. Unter Bernhard Weidner entstanden die

Hoftaverne, das alte Bräuhaus und der Meierhof. Eine Katastrophe

war der Klosterbrand vom 6.3.1733, verursacht durch Brandstiftung

- der arbeitslose Knecht Jacob Eder hatte die zwölfjährige

Elisabeth Prindling dazu angestiftet. Die Ruine der Kirche wurde

aber nicht abgerissen, sondern unter Verwendung der vorhandenen

Mauern wiederaufgebaut. Was mit billigsten Mitteln begann, wurde

im Innenausbau mit höchstem Aufwand fertiggestellt, so daß die

Kirche eine der prachtvollsten des Rokoko wurde.

Geschichte:

Beinaheaufhebung und Vertreibung

Im Zuge der Klosteraufhebungen

unter Kaiser Joseph II. war auch Wilhering in seiner Existenz

bedroht. Nur dadurch, daß der Staat keine brauchbare Verwendung

für die Gebäude hatte und sich keine Nutzungs-Idee als

praktikabel durchsetzte, blieb das Kloster sozusagen am Rande des

Abgrunds bestehen. Die Kommunikation mit dem Generalabt des

Ordens in Cîteaux wurde schon früh verboten, der Abt wurde

Administrator, der Hofrichter wurde k. k. Beamter, die

Klosterkirche wurde Pfarrkirche, der komplette Besitz wurde schon

mal von Staats wegen inventarisiert, die Wertgegenstände aus

Edelmetall wurden eingezogen. Nur der Todesstoß, die endgültige

Aufhebung, blieb aus. Erst nach Joseph II. normalisierte sich die

Lage in Wilhering wieder, es konnte sogar wieder gebaut werden,

und in dieser Zeit um 1840 konnte der Südtrakt entlang der

Linzer Straße mit den Bibliotheksräumen und der Kuppel nach

bestehendem Gesamtplan gebaut werden. Bis dahin hatte der

angefangene und nie vollendete Südtrakt einer halben Ruine

geglichen. Der Stiftspark wurde in jener Zeit in einen englischen

Landschaftsgarten umgewandelt. 1895 entstand das Stiftsgymnasium,

das bis heute besteht, mit angeschlossenem Internat. 1940 wurde

das Stift enteignet und besetzt. Das Vermögen wurde konfisziert,

die Mönche wurden vertrieben oder verhaftet. In den Gebäuden

entstand eine Fortbildungsstätte für Führungskräfte der

NSDAP. 1943 entstand hier eine Technische Hochschule. 1945 wurde

diese geschlossen, und das Kloster wurde zum Lazarett.

Geschichte:

Es geht nach 1945 wieder aufwärts

Erst nach 1945 konnten die

Mönche zurückkehren und das Klosterleben wiederaufbauen. Auch

der Schulbetrieb im Stiftsgymnasium wurde 1945 wieder

aufgenommen. Erst in der Nachkriegszeit entwickelte sich unter

Abt Wilhelm Ratzenböck rege Bautätigkeit: Es entstanden der

Brüdertrakt im Konventsbereich und der Konviktstrakt auf der

Westseite der Anlage (Altbau des Stiftsgymnasiums 1956),

weiterhin ein neuer Internats- und Schultrakt parallel dazu

(Neubau 1963). Die Stiftskirche und die Klostergebäude wurden

1971-1977 renoviert. In neuester Zeit wurde die ehemalige

Stiftstaverne zu Wohnungen umgebaut, der Stiftshof umgestaltet

und ein Museum im ehemaligen, 2018 sanierten Meierhof

eingerichtet und 2019 eröffnet. Die komplette Kirchenfassade mit

dem Turm wurden zuletzt 2019 renoviert. Im gleichen Jahr wurde

der Stiftshof nach der Neugestaltung wiedereröffnet.

Das Wappen

über dem Südeingang

Ein erstes Wappen begegnet uns

an der Südfassade zur Linzer Straße hin, über dem südlichen

Haupteingang. Es wurde 1840 dort angebracht, als dieser Flügel

nach alten Plänen fertiggestellt wurde. Eine große Kartusche

enthält drei (2:1) kleine Kartuschen, die beiden oberen mit für

sich alleine asymmetrischer, insgesamt aber spiegelbildlicher

Randgestaltung. Die beiden oberen Kartuschen enthalten

Klostersymbole, die untere das persönliche Wappen eines Abtes.

Erste Kartusche (optisch oben links): Das Wappen des Klosters

Wilhering zeigt in silbernem Feld eine rote Marke aus

dem Großbuchstaben "W", aus dessen überkreuzten

inneren Schenkeln nach oben ein Tatzenkreuz emporwächst. Das

Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: Klö Seite: 30 Tafel:

53. Es gibt eine gebräuchlichere Form, in der das Tatzenkreuz

nicht aus dem Buchstaben wächst, sondern frei darüber schwebt.

In wiederum anderen Darstellungen hat das wachsende Kreuz zwei

Querbalken wie bei einem Patriarchenkreuz. Eine nächste Variante

zeigt eine (nicht sinnvolle) Teilung zwischen Kreuz und

Buchstaben, die in einer anderen Variante zu einem auf dem W

liegenden Balken wird, aus dem das Kreuz wächst. Die Vielfalt im

Detail ist also groß und vom Zeitgeschmack abhängig. Hier sind

die Serifen des Buchstabens "W" so verlängert, daß

sie eine durchgehende Linie bilden. Das erste Mal überhaupt

taucht dieses Wilheringer Wappen übrigens auf der Grabplatte des

Abtes Thomas Dienstl (-1507) auf. Zweite Kartusche (optisch oben

rechts): Ebenfalls zur Klostersymbolik gehört in Rot ein

silbernes Hirschgeweih, welches an die Gründer, die Herren

von Wilhering, erinnert. Hier über dem Klostereingang

von Wilhering werden für die Inhalte zwei separate Schilde

verwendet. Das Klosterwappen wird alternativ auch gespalten

geführt, rechts in Silber ein rotes Tatzenkreuz über dem roten

Majuskelbuchstaben "W", links in Rot ein silbernes

Hirschgeweih. Ein solches Wappen ist z. B. im Neuen Dom von Linz

im Presbyteriumsfenster "Grablegung bzw. Christus im Schoße

seiner Mutter" zu sehen.

|

|

Dritte Kartusche (unten mittig): Der Schild ist geviert, Feld 1 und 4: einwärts ein sitzender Bär, Feld 2 und 3: ein Laubbaum (Weide). Dieses Wappen wurde zwar unter der Amtszeit des aus Oberweißenbach stammenden Abtes Johann VI. Baptist Schober (15.1.1783-9.6.1850), der am 7.11.1832 zum Wilheringer Abt gewählt wurde und 1832-1850 als Oberhaupt des Klosters amtierte, angebracht, tatsächlich handelt es sich jedoch um das Wappen des Wilheringer Abtes Bernhard II. Weidner (1640-27.5.1709, amtierte 1681-1709), wie ein Vergleich mit dessen Epitaph zeigt, wo die Motive und die Anordnung exakt die gleichen sind. In Kenntnis des Namens erklären sich auch die Motive von selbst: Der Vorname "Bernhard" führt zum Bären als Motiv, der Nachname "Weidner" zur Weide in den anderen beiden Feldern.

Bernhard Weidner war bürgerlicher Herkunft, er war ein Schusterssohn aus Linz. Sein Vater war Georg Weidner (Weittner, -13.4.1685); seine Mutter hieß Regina (-10.2.1694). Er legte die Profeß 1658 ab und empfing die Priesterweihe 1664. Sein Studium der Philosophie und der Theologie in Graz dauerte bis ca. 1666, 1661 wird er als Baccalaureus philosophiae, 1662 als Magister philosophiae geführt. Danach wurde er zunächst Pfarrer in Ottensheim und ab 1671 Pfarrer in Gramastetten. 1681 erfolgte die Wahl zum Wilheringer Abt, die Benediktion fand am 19.3.1681 statt. Ebenfalls erhielt er 1681 die Ernennung zum kaiserlichen Rat durch Kaiser Leopold I. In die Amtszeit dieses Abtes fielen sowohl die Türkenbelagerung Wiens als auch der Spanische Erbfolgekrieg. Ersterer brachte Gäste nach Wilhering, denn der Großteil des Konvents von Kloster Heiligenkreuz war hierhin geflohen, während der betreffende Abt sich nach Passau in Sicherheit gebracht hatte. Der Erbfolgekrieg machte Oberösterreich selbst zum Ort der militärischen Auseinandersetzung. Vor allem aber wurden die Stiftsfinanzen in beiden Fällen durch die äußerst hohen Kriegskontributionen belastet, Sondersteuern, Zwangsdarlehen und Einzug von Edelmetallgegenständen. Die dritte Belastung des Stifts in seiner Amtszeit waren zwei ausgedehnte Hungersnöte, die jeweils über mehrere Jahre währten.

Bernhard Weidner trat als Bauherr auf, wobei er sich insbesondere um die wirtschaftlich relevanten Gebäude kümmerte, den Meierhof, das Bräuhaus und die Taverne. Es waren aber keine vollständigen Neubauten, sondern Umbauten bzw. Erweiterungen bestehender Gebäude. Auch die Stiftskirche ließ er renovieren und mit Altarschmuck ausstatten. Im Seelsorgebezirk ließ er neue Pfarrhöfe erbauen. Als Mitglied des Prälatenstandes war Bernhard Weidner 10 Jahre lang Landtagskommissär und zweimal Deputierter der Stände. Er starb nach 28jähriger Amtszeit im 70. Lebensjahr. Sein 2 m hohes und 1,60 m breites Epitaph befindet sich in der Grundemannkapelle, unter deren südlichen Hälfte er begraben wurde. Das Zentrum des Epitaphs bildet eine 45zeilige Inschrift, von denen die letzten drei Zeilen die Datierung auf 1709 als Chronogramm liefern (DEO PROPITIO / REQVIESCAT IN PACE / AMEN), darüber ist ein Portrait-Medaillon angebracht, und unten ist das Abtswappen genau wie hier angebracht.

Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 52, wird sein Wappen etwas anders dargestellt, mit anderer Feldereinteilung und Abfolge der Motive: Im Göpelschnitt zu drei Feldern erhöht geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): geviert, Feld 1 und 4: in Grün einwärts ein auf einem Hügel sitzender brauner (naturfarbener) Bär, Feld 2 und 3: in Blau ein aus einem Hügel wachsender grüner Baum (Weide) mit braunem (naturfarbenem) Stamm. Sein Wappen taucht auch auf einem Stich des Klosters aus dem Jahr 1732 auf, da war er zwar schon längst tot, aber die Initialen "BAZW" weisen das Wappen eindeutig ihm zu, desgleichen sind die Inhalte die seinigen.

Das Wappen

über dem Bräuhauseingang

Bleiben wir noch ein wenig an

der Linzer Straße, wechseln aber auf die Südseite, zu dem

dortigen alten Bräuhaus, dessen Hauptbau mit Krüppelwalmdach an

der Nordostecke und an der Nordseite mit mehreren wuchtigen

Strebepfeilern gestützt wird. An der Ostseite des alten

Bräuhauskomplexes ist ein barockes Wappen am Torbogen

angebracht. Die Art der Anbringung ist offensichtlich sekundär,

denn dieses Wappen gehört nicht zu Abt Bernhard Weidner, der als

wesentlicher Bauherr des alten Brauhauses gilt, das an anderer

Stelle als sein Vorgängerbau errichtet wurde. Beim Klosterbrand

von 1733 wurde auch das Bräuhaus zerstört, und ein weiterer

Brand legte am 2.5.1788 das Bräuhaus, die Malztenne, die

Binderei, die Taverne und den Weinkeller in Schutt und Asche, so

daß der heutige, wehrhaft wirkende Bau erst in der Mitte des 19.

Jh. unter Brauer Franz Niklas (1796-1783) sein heutiges Aussehen

bekam.

|

|

Das Wappen ist stark verwittert und schlecht zu erkennen, insbesondere im oberen Teil. Dem Vorhandenen nach ist es geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: einwärts ein Vogel mit einem Zweig im Schnabel, Feld 2 und 3: ein sechszackiger Stern, Herzschild: in Silber eine rote Marke aus dem Großbuchstaben "W", aus dessen überkreuzten inneren Schenkeln nach oben ein Tatzenkreuz emporwächst (Klosterwappen). Die Zuordnung zu einem der Wilheringer Äbte ist offen. Die Sterne gibt es bei Abt Caspar II. Orlacher auch, aber der hatte einen Hirschkopf in den anderen Feldern. Den Vogel mit Zweig gibt es bei Abt Johann IV. Baptist Hinterhölzl, aber der hatte den Granatapfel in den anderen Feldern. Aufgrund der sekundären Anbringung ist ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Neubau unter Bernhard Weidner auch völlig offen, vielmehr kann der genannte Abt aufgrund der Motive sicher ausgeschlossen werden, auch wenn das in der gegebenen Literatur nicht so differenziert wird. Die barocke Kartusche wird von einer Mitra überhöht. Mangels Vergleichsmaterial bleibt die Zuordnung zu einem bestimmten Abt noch offen.

Das Wappen

am ehemaligen Hofrichterhaus

Ein drittes Abts-Wappen

befindet sich an der nach Südosten gerichteten Eingangsseite der

heutigen Landesmusikschule (südwestlich der Klostergebäude auf

der anderen Seite der Linzer Straße, Höfer Straße 2), am

abschließenden, zweistöckigen und auf allen freien Seiten

dreiachsigen Endpavillon. Der in der Mittelachse liegende Eingang

wird durch einen kleinen Dreiecksgiebel akzentuiert, und genau

darunter befindet sich das Abtswappen. Die

heutige Musikschule war das ehemalige Hofrichterhaus und wird

auch Majorstöckl genannt, das Gebäude wurde Anfang des 18. Jh.

errichtet. Im Jahre 2004 hatte die Gemeinde das damals völlig

desolate Haus, das an Flüchtlinge vermietet war und 1998

gebrannt hatte, im Tauschweg gegen den Hauptweg durch den

Kürnberger Wald vom Stift Wilhering erworben und 2006-2007

aufwendig für ca. 3,4 Mio. € durch die Firma Porr GmbH

sanieren lassen. Es ist eines der wenigen erhaltenen

Hofrichterhäuser; ein weiteres steht z. B. in Reichersberg.

|

|

Das Wappen ist geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: eine fünfblättrige Rose, Feld 2 und 3: auf einem Hügel ein Kranich, in dem erhobenen Vorderfuß einen Stein hochhaltend, Herzschild: in Silber eine rote Marke aus dem Großbuchstaben "W", aus dessen überkreuzten inneren Schenkeln nach oben ein Tatzenkreuz emporwächst (Klosterwappen). Das von Ornamentik und Knorpelwerk umrahmte Wappen wird von einem Engelskopf mit Mitra überhöht. Letztendlich ist die Zuordnung noch nicht verifiziert; von der Bauzeit her könnte als Bauherr Abt Hilarius Sigmund (24.7.1665-8.8.1734) in Frage kommen, er stammte aus Zwettl in Oberösterreich und war der Sohn des späteren Zwettler Marktrichters Matthias Sigmund (-11.3.1710) und dessen Frau Elisabeth. Sein Geburtsname war Franz Sigmund. Er war zunächst Subprior und Cellerar, dann 1699-1707 Pfarrer in Oberneukirchen und 1707-1709 Pfarrer in Leonfelden, wurde am 16.7.1709 zum Wilheringer Abt gewählt und amtierte bis zu seiner Resignation am 7.1.1730. Ebenfalls möglich, aber eher unwahrscheinlich als Bauherr ist sein Nachfolger Bonus Pemerl/Pömerl aufgrund seiner kurzen Amtszeit, und sowohl sein Vorgänger als auch der übernächste Abt können aufgrund des jeweils bekannten Wappens ausgeschlossen werden. Der spätere Abt Alanaus hat übrigens ebenfalls das Motiv mit dem Kranich mit Stein, aber in den anderen Feldern keine Rose, sondern einen Baum.

Das

Wappen im Oberlicht

Ein weiteres Wappen ist am

schmiedeeisernen Gitter des Oberlichts des hofseitigen Zugangs

angebracht. Das Wappen wird überhöht von einer Mitra, auf der

das Klosterwappen angebracht ist, ein schwebendes Tatzenkreuzchen

über dem Majuskelbuchstaben "W", hier nicht in

heraldischen Tinkturen, sondern ornamental golden auf schwarzem

Grund. Ein angedeuteter Baldachin mit herabhängenden Troddeln

trägt die drei Initialbuchstaben "I B A" für

"Ioannes Baptist Abbas" - Johann IV. Baptist

Hinterhölzl (31.8.1698-) amtierte 1734-1750 als Abt von

Wilhering. Die eigentliche Wappenkartusche ist geviert, Feld 1

und 4: ein aufplatzender Granatapfel an beblättertem, schräg

nach außen gelegtem Stiel, Feld 2 und 3: einwärts eine Taube

mit einem Ölzweig im Schnabel. Zwei geflügelte Engel halten mit

jeweils einer Hand den filigranen Kartuschenrand; mit der anderen

Hand die hinter der Kartusche schräggekreuzten Objekte, von

denen der Krummstab schräglinks gestellt ist und weit über die

Kartusche hinausragt.

Ein Vergleichswappen für Abt Johann IV. Baptist Hinterhölzl ist im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), unter Nr. 74 wie folgt dargestellt: Geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: in Blau ein roter, golden aufplatzender Granatapfel an grünem, beblättertem, schräglinksgelegtem Stiel, Feld 2 und 3: in Gold auf einem grünen Hügel sitzend eine silberne, rot bewehrte Taube mit schwarzem Halsring und einem grünen Ölzweig im Schnabel, Herzschild schräglinksgeteilt, oben in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", unten in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, jeweils nach der Teilung gelegt.

|

|

Sein Werk:

Die Rokoko-Klosterkirche

Der Taufname dieses aus

Kurzenzwettl stammenden, bürgerlichen Abtes, der einer der

bedeutendsten in der Stiftsgeschichte wurde, war Nikolaus. Sein

Vater betrieb im Hof "Ranner" eine Gerberei und

Lederhandlung. Nikolaus besuchte die Schulen in Neuhaus und

Krumau in Böhmen. Mit seinem Abts-Vorvorgänger Hilarius Sigmund

war er verwandt, und dieser nahm ihn auch ins Stift Wilhering

auf, wo er am 1.11.1711 die Profeß ablegte. Er studierte in Linz

und feierte 1723 seine Primiz. Zunächst übernahm er

Pfarrersposten in der Seelsorge, in Zwettl, Oberneukirchen und

Waxenberg. Dann berief man ihn zum Küchenmeister im Kloster.

Schließlich wurde er am 10.6.1734 zum Abt gewählt. Unter seinem

Vorgänger hatte die Stiftskirche 1733 gebrannt, und seine

größte Aufgabe war der Wiederaufbau und die Wiederherstellung

der Kirche, und dieser Aufgabe widmete er sich mit

leidenschaftlichem Einsatz. Zunächst waren die Mittel äußerst

begrenzt, und man beschränkte sich auf Wiederherstellung

einfachster Art unter Verwendung der Kirchenruine, soweit es

möglich war. Ausführender war der Maurer Johann Haslinger. Auch

Bildhauer Joseph Matthias Götz, Baumeister Josef Munggenast und

Baumeister Johann Michael Prunner steuerten Entwürfe bei. Erst

später lief es für das Stift besser, und er konnte bei der

Ausgestaltung der neuen Kirche seinen Vorstellungen freien Lauf

lassen. Er holte bedeutende Rokoko-Künstler nach Wilhering und

machte die Kirche zu einem Höhepunkt der Kunst und aufgrund der

farben- und formenfreudigen Ausstattung zu einem der

repräsentativsten Bauten des Rokoko. Den Gesamtplan schuf

Martino Altomonte (1657-1745). Dieser Bauabt war einer der

größten Mäzene der Rokoko-Kunst in Österreich. Die

finanzielle Belastung für das Stift war immens, zumal es noch

weitere Baumaßnahmen gab, z. B. das Abteigebäude neben der

Stiftskirche und in Eidenberg der Meierhof und die Kirche.

Es begann alles damit, daß der Abt beim Barockmaler Martino Altomonte 1737 ein Hochaltarbild in Auftrag gab. 1738 war es fertig und wurde per Schiff nach Wilhering gebracht; der Preis lag bei 700 fl. Der Abt war hocherfreut und ließ weitere Aufträge folgen, zumal der greise Altomonte große Qualität zu guten Preisen lieferte. Immer mehr siegten beim Abt Prunkliebe und Baufreude über wirtschaftliche Bedenken. Er entschloß sich zu einer totalen Freskierung der Deckengewölbe. Aufgrund seines Alters empfahl Altomonte seinen Sohn Bartolomäo für die weiteren Arbeiten. Die neuen Deckengemälde umfaßten eine Fläche von mehr als 450 m2. An der Vierungskuppel wirkte auch der italienische Architekturmaler Francesco Messenta mit; er schuf die Scheinarchitektur, Bartolomäo Altomonte die Figuren. Erst 1746-1748 entstanden die Fresken der Grundemannkapelle. Zwischen 1739 und 1741 schuf man die Stukkierung der Stiftskirche, der ausführende Künstler war Franz Joseph Holzinger aus St. Florian. Es wurde nicht ganz fertig, es kam zu einer kriegsbedingten Unterbrechung, und die Fertigstellung erfolgte danach durch junge Künstler aus Augsburg, Johann Michael Feichtmayr und Johann Georg Ueblherr, die eine modernere Note mit Rocaille-Kartuschen-Ornamentik ins Spiel brachten, während der bieder ornamental gestaltende Holzinger in den Räumen der Prälatur weiterarbeitete. Die "jungen Wilden" arbeiteten währenddessen seine Vorarbeiten in der Stiftskirche in ihrem neuen Stil um. Kanzel, Chororgel, die Heiligenstatuen der Altäre, die ganzen Glanzstuckputten und die unzähligen Engelsköpfe in der Kirche sind der neue Stil der Wessobrunner Schule. Und als dann noch der Vergolder Johann Georg Frueholz aus München nach Wilhering gerufen wurde, war der Höhepunkt überschäumenden Rokokos erreicht. 1748 waren die Ausstattungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Die Schulden des Stifts addierten sich mittlerweile auf 122000 fl. was aber dank der guten wirtschaftlichen Lage in drei Jahrzehnten abbezahlt werden konnte.

Wappengrabsteine

der Äbte in der Totenkammer:

Von großem heraldischem

Interesse ist die über den Kreuzgang zugängliche Totenkammer

des Klosters, in der die verstorbenen Patres traditionell

aufgebahrt werden und an deren Wänden Grabsteine aus dem 13. bis

17. Jh. aufgestellt sind, darunter für die Äbte Jakob II. Gistl

(-8.2.1587), Caspar II. Orlacher (-28.11.1669), Peter II.

Rinkhammer (-4.5.1544) und Martin Gottfried (-27.9.1560). Am

Boden befindet sich der Grabstein des 1638 verstorbenen Abtes

Georg Grill. Weitere Grabsteine sind an den Wänden des

Kreuzgangs angebracht.

Das Grabdenkmal für den Wilheringer Abt Jakob II. Gistl (-8.2.1587) war einst in drei Stücke zerbrochen und ist neu zusammengesetzt worden. Der Stein ist klar in eine größere Zone oben mit bildlichem Relief und eine Inschriftenzone unten gegliedert. In der oberen Hälfte wird der Verstorbene kniend und betend vor dem Kruzifix dargestellt, das Abtswappen zu Füßen des Kreuzschaftes, im Hintergrund gibt es eine Landschaft mit einer mit Tor und zinnenbewehrter Mauer umgebenen Siedlung, aufgrund der großen Kirche vermutlich das damalige Kloster. In die Szene eingefügt ist eine Schmucktafel mit umgebenden Roll- und Schweifwerk und der Inschrift "FRVSTRA HAC VIVIT / HOMO VITA SI / TANDEM CHRISTO / NON MORITVR" - vergebens lebt der Mensch in diesem Leben, wenn er nicht letztendlich in Christus stirbt.

|

|

Die lateinische Inschrift lautet: "D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / IACOBO GISSTELIO WEILHAMENSI BAVARO MONASTERII S(ANCTI) / GEORGII MONTIS SACERDOTI AC MONACHO PROFESSO QVI / SVPERIORVM SVORVM PERMISSV CVRAE ANIMARVM MONASTE/RII TRAVNKIRCHEN PRIVS PRAEF(E)CITVR DEINDE EIVSDEM MONA/STERII ADMINISTRATOR DESTINATVR TANDEM VERO DECRETO / CAESAREO ANNO D(OMI)NI M D LXXXV XXV IANVAR(II) AETATIS SVAE / XLI MONASTERII HVIVS ABBAS POSTVLATVR ET ELIGITVR IS / QVI SOLVTO TOTO (?) VITAE DEBITO PERENNITER IN COELO VIVAT. IS / REGIMINI HVIC CVM PIE ET CATHO(LI)CE PER ANN(OS) DVOS AC DIES / QVINDECIM PRAETERIT ALEXAND(ER) A LACV S(ANCTIS)S(IMAE) THEOL(OGIAE) DOCT(OR) / PROTONOT(ARIVS) AP(OSTO)LICVS SERENISS(IMI) ERNESTI / ARCHID(VCIS) AVST(RIAE) ETC / SACELLANVS AVLICVS NATIONE HELVETIVS PRAEFATI ABBATIS / IMMEDIATVS SVCCESSOR PRAEDECESSORI INCOGNITO MONVME/NTVM HOC FIERI CVRAVIT ANNO D(OMI)NI M D LXXXIX KAL(ENDIS) MARTII" - dem größten und besten Gott und dem Jakob Gistl aus Weilheim, dem Bayern, dem Priester und Mönch des Klosters am Georgenberg, der mit Genehmigung seiner Vorgesetzten im Kloster Traunkirchen als Leiter der Seelsorge des Klosters eingesetzt wurde, der daraufhin zum Verwalter desselben Klosters bestimmt wurde, der schließlich durch ein wirkliches kaiserliches Dekret im Jahre des Herrn 1585 am 25. Januar im Alter von 41 Jahren als Abt dieses Klosters postuliert und auch gewählt wurde, der nach der vollständigen Befreiung von der im Leben angesammelten Schuld ewig im Himmel leben möge. Weil sein Regiment zwei Jahre lang und 15 Tage die Leitung fromm und katholisch bestand, ließ ihm Alexander a Lacu, Doktor der heiligsten Theologie, apostolischer Protonotar, Hofkaplan des erlauchten Erzherzogs Ernst von Österreich etc., Schweizer Nationalität, des oben genannten Abtes unmittelbarer Nachfolger, dem ihm nicht persönlich bekannten Vorgänger dieses Monument errichten im Jahre des Herrn 1589 an den Kalenden des März.

Jakob II. Gistl (ca. 1543-8.2.1587) kam aus Weilheim in Bayern, er war seit 1567 Professe des Benediktinerstiftes Fiecht in Tirol, er wurde vom Kaiser zum Abt ernannt am 23.10.1584 und nach seiner pro forma durchgeführten Wahl installiert am 25.1.1585. Er amtierte als Abt nur wenig länger als zwei Jahre, bis zu seinem Tod 1587. Sein Wappen setzt sich zusammen aus zwei Schilden, die unter der Inful zusammengestellt sind; das Abtspedum ist dahinter schräglinks gelegt worden. Im heraldisch rechten Schild ist das Wilheringer Klosterwappen zu sehen, in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W". Der zweite Schild enthält das persönliche Wappen des Abtes; der Schild ist geteilt, oben zwei schräggekreuzte Schlüssel, die Bärte nach oben und auswärts gerichtet, unten zwei Vorhängeschlösser von dreieckiger Form mit Bügel nebeneinander. Die Tinkturen sind unbekannt; im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände ist das Wappen nicht enthalten.

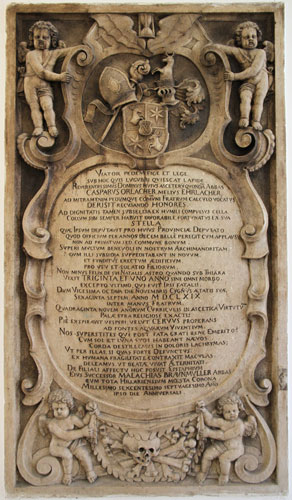

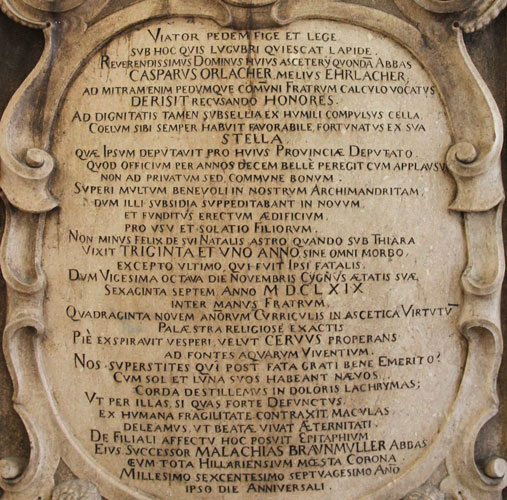

Der Wilheringer Abt Caspar II. Orlacher (-28.11.1669) bekam einen üppig verzierten und noch üppiger beschrifteten Barock-Gedenkstein aus weißem Marmor. Die mit barockem Roll- und Schweifwerk gerahmte Hauptzone ist der 37zeiligen Inschrift gewidmet, darunter spannen zwei geflügelte Engel ein Tuch mit Vergänglichkeitssymbolen (Totenschädel und Knochen) auf. Fast das gleiche ist oben zu sehen, dort halten die beiden geflügelten Engel eine große Wappenkartusche, über der Stundenglas und Fledermausflügel ebenso auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens hinweisen.

|

|

Die lateinische Inschrift lautet: "VIATOR PEDEM FIGE ET LEGE / SVB HOC QVIS LVGVBRI QVIESCAT LAPIDE. / REVERENDISSIMVS DOMINVS HVIVS ASCETERII QVONDA(M) ABBAS / CASPARVS ORLACHER, MELIVS EHRLACHER; / AD MITRAM ENIM PEDVMQVE COM(M)VNI FRATRVM CALCVLO VOCATVS / DERISIT RECVSANDO HONORES. / AD DIGNITATIS TAMEN SVBSELLIA EX HVMILI COMPVLSVS CELLA, / COELVM SIBI SEMPER HABVIT FAVORABILE, FORTVNATVS EX SVA / STELLA / QVAE IPSVM DEPVTAVIT PRO HVIVS PROVINCIAE DEPVTATO. / QVOD OFFICIVM PER ANNOS DECEM BELLE PEREGIT CVM APPLAVSV / NON AD PRIVATVM SED COMMVNE BONVM. / SVPERI MVLTVM BENEVOLI IN NOSTRVM ARCHIMANDRITAM, / DVM ILLI SVBSIDIA SVPPEDITABANT IN NOVVM, / ET FVNDITVS ERECTVM AEDIFICIVM, / PRO VSV ET SOLATIO FILIORVM. / NON MINVS FELIX DE SVI NATALIS ASTRO QVANDO SVB THIARA / VIXIT TRIGINTA ET VNO ANNO SINE OMNI MORBO, / EXCEPTO VLTIMO, QVI FVIT IPSI FATALIS. / DVM VIGESIMA OCTAVA DIE NOVEMBRIS CYGNVS AETATIS SVAE / SEXAGINTA SEPTEM ANNO M DCLXIX / INTER MANVS FRATRVM / QVADRAGINTA NOVEM AN(N)ORVM CVRRICVLIS IN ASCETICA VIRTVTV(M) / PALAESTRA RELIGIOSE EXACTIS / PIE EXSPIRAVIT VESPERI, VELVT CERVVS PROPERANS / AD FONTES AQVARVM VIVENTIVM. / NOS SVPERSTITES QVI POST FATA GRATI BENE EMERITO? / CVM SOL ET LVNA SVOS HABEANT NAEVOS / CORDA DESTILLEMVS IN DOLORIS LACHRYMAS; / VT PER ILLAS, SI QVAS FORTE DEFVNCTVS, / EX HVMANA FRAGILITATE CONTRAXIT, MACVLAS / DELEAMVS, VT BEATAE VIVAT AETERNITATI / DE FILIALI EFFECTV HOC POSVIT EPITAPHIVM / EIVS SVCCESSOR MALACHIAS BRAVNMVLLER ABBAS / EVM TOTA HILLARIENSIVM MOESTA CORONA / MILLESIMO SEXCENTESIMO SEPTVAGESIMO AN(N)O / IPSO DIE ANNIVERSALI."

Sinngemäß übertragen bedeutet das: Wanderer, halte den Fuß an und lies, wer unter diesem Stein der Trauer ruht. Der hochwürdigste Herr dieses mönchischen Gemeinwesens, der ehemalige Abt Caspar Orlacher oder besser Ehrlacher, der vom gemeinsamen Konvent der Brüder nämlich zur Mitra und zum Abtspedum berufen worden ist, der aber die Ehren zurückweisend verlachte. Er wurde dennoch aus niederer Zelle zum Thron der Würde gedrängt, ihm war der Himmel stets geneigt, er war begünstigt durch seinen Stern, der ihn selbst zum Abgeordneten dieser Provinz berief, ein Amt, welches er zehn Jahre lang gut und mit Beifall ausübte, nicht zum eigenen Wohl, sondern zum Wohle aller. Der Himmel war unserem Vorsteher sehr günstig gesonnen, er bot ihm reichlich Hilfe, um von Grund auf das Bauwerk (des Klosters) neu errichten zu lassen, zum Nutzen und zum Trost der Söhne (= Brüder), Nicht weniger glücklich dank seines Geburtssternes lebte er 31 Jahre lang unter der Tiara ohne eine einzige Erkrankung, bis auf die letzte, die für ihn selbst tödlich wurde, bis er am 28. November im Alter von 67 Jahren im Jahre 1669 unter den Händen der Brüder, nachdem er 49 Jahre lang der Laufbahn entbehrungsreicher Tugend und religiöser Übung gefolgt war, gegen Abend fromm den Lebensatem aushauchte und wie ein Hirsch zu den Quellen des Lebenswassers davoneilte. Wir Überlebenden, wie danken wir es dem Wohlverdienten nach diesem Schlag des Schicksals? Weil sogar die Sonne und der Mond ihre Flecken haben, so wollen wir aus unseren Herzen Schmerzenstränen herausdestillieren, um durch diese eventuelle Makel, die der Verstorbene sich aus menschlicher Schwäche zugezogen hat, zu tilgen, damit er in der Ewigkeit glücklich lebe. In kindlicher Zuneigung errichtete sein Nachfolger, der Abt Malachias Braunmüller, ihm gemeinsam mit der ganzen trauernden Schar der Mitbrüder im Jahr 1670 dieses Epitaph genau an seinem Gedenktag. Caspar II. Orlacher (ca. 1602-28.11.1669) stammte aus Bayern, wurde Novize im Jahr 1620, legte die Profeß ab im Jahr 1622, wurde am 19.12.1638 zum Abt gewählt, erhielt die Benediktion am 23.1.1639 und amtierte als Abt 31 Jahre lang bis 1669.

Der Wappenschild von Abt Caspar II. Orlacher ist geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: einwärts ein oberhalber naturfarbener Hirsch, Feld 2 und 3: in Blau ein goldener, sechszackiger Stern, Herzschild: in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W". Das Oberwappen ist eine Kombination aus einer Inful mit Abtspedum auf dem rechten oberen Schildrand und dem persönlichen Kleinod auf der anderen Seite, dem naturfarbenen Hirsch wachsend auf gekröntem Helm. Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 35 ist das Wappen dieses Abtes wie folgt dargestellt: Im Göpelschnitt zu drei Feldern erhöht geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): geviert, Feld 1 und 4: in Braun (?) einwärts ein aus dem unteren Rand wachsender brauner Hirsch mit silberner Brust, Feld 2 und 3: in Blau ein goldener, sechszackiger, facettierter Stern. Ein weiteres Wappen dieses Abtes ist am Sockel der Sandsteinmadonna in der östlichen Kirchengiebelwand außen angebracht (ohne Abb., da nur vom unzugänglichen Konventsgarten aus gut zu sehen). Außerdem ist sein Wappen über dem alten Bibliotheksportal angebracht.

Die Grabplatte für Abt Peter II. Rinkhammer (Rinkhaimer), der 1534-1543 Wilhering vorstand, zeigt im oberen Teil den Abt in vollem Ornat mit Krummstab, Sudarium, Mitra und Buch als Brustbild in einer Bogennische. Der Bogen ist relativ flach über zwei angeschnittenen Säulchen mit Basen und Kapitellen gespannt. Hinter dem Nacken des Abtes zieht sich ein Quersturz, darüber füllt eine Muschelrosette mit einem breiten, mit Rosen belegten Rand den Segmentbogen. Die qualitätvolle Steinmetzarbeit ist reich an schmückenden Details. Peter II. Rinkhammer stammte aus Ottensheim und wurde nach dem Tod seines Vorgängers zum 44. Abt von Wilhering gewählt. Er starb zwar erst am 4.5.1544, aber er war schon vor dem 4.10.1543 resigniert.

|

|

Im unteren Teil der Platte ist folgende sechszeilige Inschrift in erhabenen Buchstaben zu lesen: "Sub hoc marmore dormit / R(e)v(eren)d(us) p(ate)r et d(omi)n(u)s d(omi)n(u)s petr(us) Rin/ckhaimer abbas hui(us) mon(aste)rii / cui si q(ui)d p(ro)fuit deo ascribite / caeteri eum seq(ui) ne dedigna/bu(n)t(u)r q(ui) obiit an(n)o 1 5 44 4, maii" - unter diesem Marmor schläft der hochwürdige Vater und Herr, Herr Petrus Rinkhaimer, Abt des hiesigen Klosters. Wenn ihm etwas zum Guten gelang, schreibt es Gott zu. Alle übrigen werden ihm zu folgen nicht für unwürdig halten. Er verstarb im Jahre 1544 am 4. Mai. Zusätzlich ist, offensichtlich anfangs nicht mit eingeplant, eine zweite Inschrift auf dem oberen und dem unteren Rand und im Feld der Zwischenzone erhaben herausgearbeitet: "Hic etiam cubat d(omi)n(u)s / (Michael) Got(t)fri(e)d / de uberlingen huius loci". Das heißt, daß auch Michael Gottfried, der Verwandte des nachfolgenden Abtes Martin Gottfried, der aus Überlingen am Bodensee kam, aus Platzmangel hier bestattet worden ist. Der Vorname "Michael" ist nachträglich abgeschlagen worden. Sein Verwandter Martin Gottfried bekam eine eigene Platte zur Erinnerung, die als nächstes vorgestellt wird. Wie genau es zu der Doppelbelegung des Platzes kam, ist nicht bekannt. Es muß aber zu dieser Zweitinschrift noch im Planungsstadium dieser Platte gekommen sein, denn die Schrift ist nicht eingetieft, sondern erhaben, und es ist auch das Wappen dieses zweiten Abtes bzw. seines Verwandten mit dem getilgten Vornamen vorhanden. Der Abschnitt "caeteri eum seq(ui) ne dedigna/bu(n)t(u)r" ist doppeldeutig, es kann bedeuten, daß die Mönche seinem Vorbild nachfolgen, es kann aber auch heißen, daß alle anderen noch lebenden Menschen, die diese Platte sehen, ihm in den Tod irgendwann nachfolgen werden.

|

|

|

|

Insgesamt trägt diese Tafel vier Wappenschilde in den vier Ecken der oberen Reliefzone, zwei in den Bogenzwickeln und zwei unter den Säulenbasen in der Zwischenzone. Optisch rechts oben im Zwickel ist das Wilheringer Klosterwappen zu sehen, in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", auf der anderen Seite trägt der Schild in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, standardmäßig in den Klosterwappen zu finden. Der Schild optisch unten links trägt das persönliche Wappenzeichen dieses Abtes Rinkhammer, in Blau ein goldener Ring, oben überkreuzt von einem aufrechten roten Hammer, ein redendes Wappen für den Namen Ring-hammer. Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 3 lassen sich alle drei Elemente wiederfinden: Im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): in Blau ein goldener Ring, oben überkreuzt von einem aufrechten roten Hammer. Es bleibt der Schild optisch unten rechts mit dem hausmarkenähnlichen Symbol, der gehört zu dem anderen Bestatteten, Michael Gottfried, und auch zum nachfolgenden Abt Martin Gottfried, und stellt deren Wappensymbol dar, in Silber eine rote Hausmarke aus zwei Schäften, beide oben verbunden mit einer durchgehenden Kreuzsprosse, der linke Schaft unten mit einer weiteren Kreuzsprosse (sonst der rechte Schaft).

Die Grabplatte für Abt Martin Gottfried (amtierte 1543-1560) enthält innerhalb eines Rahmens mit umlaufender Inschrift unten eine weitere Inschrift und oben ein Relief, in dem der Abt vor dem Kruzifix betend kniet, das Ganze überspannt von zwei Bögen über dem rechteckigen Rahmen. Im unteren Teil des Zentralfeldes steht: "Hic ego Martinus Godefridi nomine natus / In Christi placida pace sinuque cubo / Natus ad Acronii clarissima maenia stagni / Quae de traiectu nobile nomen habent / Isti(us) aedis eram rector venerabilis olim / Qui Virtutis amans et pietatis eram / Nunc in quem solum posui spem strenuus omnem / Cum christo summi principe vivo poli / Gencio et aeternae dulcissima gaudia vitae / Omnibus a Christo rege parata piis" - hier ruhe ich, Martin, Gottfried mit Geburtsnamen, in Christi angenehmem Frieden und in seinem Schoß, geboren am Bodensee in der berühmten Stadt Überlingen, die ihren edlen Namen von der Überfahrt hat, einst war ich ehrwürdiger Leiter dieses Hauses, der ich die Tugend und Frömmigkeit liebte, worauf ich jetzt allein tapfer alle Hoffnung setze, ich lebe nun mit Christus, des höchsten Himmels Fürst, und ich genieße die süßesten Freuden des ewigen Lebens, die von König Christus allen Frommen bereitet sind. Darunter steht noch in anderer Schrift "ALL HER NACH", das bedeutet, daß alle, die das hier lesen, irgendwann diesem Verstorbenen auch nachfolgen werden.

|

|

Eine dritte Inschrift läuft außen um den Rand herum und lautet: "Scio quod redemptor meus vivit et in / novissimo die de terre surrecturus sum et rursum circumdabor / pelle mea et in carne mea videbo / Deum salvatorem meum Job nono Decimo anno 1560 ...(us) 27. / sept(embris)." - ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß ich am jüngsten Tage von der Erde auferstehen werde, und ich werde wieder umgeben werden von meiner Haut und in meinem Fleische werde ich sehen Gott, meinen Retter, Hiob 19, im Jahr 1560 am 27. September. In der Mitte oben zwischen den beiden Bögen steht noch die Jahreszahl 1556, also 4 Jahre vorher, als die Platte vorbereitet wurde. Der Verstorbene wird in Anbetung eines Kruzifixes dargestellt, vor ihm zieht sich ein Schriftband nach oben mit dem Text "Jesu Fili Dei Miserere Mei" - Jesus, Gottes Sohn, erbarme dich meiner. Der Krummstab steht schräglinks hinter dem Verstorbenen, die Mitra hat er vor sich auf dem Boden abgestellt.

Abt Martin Gottfried (-27.9.1560) stammte aus Überlingen am Bodensee, er war Professe von Baumgartenberg, und er amtierte als Abt von Wilhering 1543-1560. Insgesamt trägt diese Tafel vier Wappenschilde in den vier Ecken der oberen Hälfte des Zentralfeldes. Optisch links unten neben dem Kreuzschaft ist das Wilheringer Klosterwappen zu sehen, in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", auf der anderen Seite trägt der Schild in Silber eine rote Hausmarke aus zwei Schäften, beide oben verbunden mit einer durchgehenden Kreuzsprosse, der rechte Schaft unten mit einer weiteren Kreuzsprosse, das ist das persönliche Zeichen des bürgerlichen Abtes. Der dritte Schild optisch oben rechts ist standardmäßig in den Klosterwappen zu finden, in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen. Mit diesen genannten drei Komponenten wird das Wappen dieses Abtes im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände dargestellt (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 8), wobei der Schild dort im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt ist, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): in Silber eine rote Hausmarke aus zwei Schäften, der rechte länger als der linke, beide oben verbunden mit einer durchgehenden Kreuzsprosse, der rechte Schaft unten mit einer weiteren Kreuzsprosse. Es bleibt der Schild optisch oben links, der nicht in besagtem Klosterwappen auftaucht, das ist der silberne Balken in rotem Feld für das Erzherzogtum Österreich, so ist der Schild auch auf einer Ende des 19. Jh. entstandenen Gouache-Darstellung koloriert. Die Hausmarke wird dort schwarz in ein goldenes Feld gesetzt.

persönliche

Wappen weiterer Äbte (ohne Abb.):

Neben den bereits beschriebenen Wappen sind weitere Abtswappen

wie folgt bekannt:

Leonhard Rosenberger, Abt 1518-1534: Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 1 wie folgt dargestellt: Im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): in Rot ein aufspringender silberner, doppelschwänziger Löwe. Abweichend wird auf seiner Grabplatte ein redendes Wappen dargestellt, eine aus einem Dreiberg wachsende Rose.

Alexander a Lacu, Abt 1587-1600: Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 18 wie folgt dargestellt: Im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): geviert, Feld 1 und 4: in Gold ein schwarzer Adler, Feld 2 und 3: in Silber ein rotes, oben gezinntes Tor mit offenen grünen Torflügeln, oben auf den Zinnen ein roter Löwe. Zu weiteren Wappen siehe bei Kremsmünster.

Johann III. Schiller, Abt 1603-1611: Auf seinem Epitaph sind zwei Schilde zusammengestellt, heraldisch rechts das Klosterwappen, in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", heraldisch links das persönliche Wappen, geviert, Feld 1 und 4: ein Tatzenkreuz, Feld 2 und 3: eine Lilie, Tinkturen nicht bekannt.

Anton Wolfradt, Abt 1612-1613: Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 26 wie folgt dargestellt: Im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): in Silber drei nach oben zur Mitte gerichtete schwarze Wolfsköpfe. Zu weiteren Wappen siehe bei Kremsmünster, Schloß Kremsegg.

Georg II. Grill, Abt 1614-1638: Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 30 wie folgt dargestellt: Im Göpelschnitt zu drei Feldern geteilt, Feld 1 (rechts): in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", Feld 2 (links): in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, Feld 3 (unten): geviert, Feld 1 und 4: schwarz-golden geteilt, unten eine silberne Rose mit goldenem Butzen, Feld 2: in Silber ein halber schwarzer Adler am Spalt, Feld 4: in Silber ein goldener Löwe, der in jeder Vorderpranke ein Büschel grüner Blätter (?) hält.

Alan Aichinger, Abt 1753-1780: Im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 80 wie folgt dargestellt: Geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: in Rot auf grünem Hügel ein grüner Baum, Feld 2 und 3: in Grün auf grünem Hügel ein silberner Kranich mit rotem Schnabel und ebensolchen Beinen, mit dem einen erhobenen Vorderfuß einen braunen (naturfarbenen) Stein haltend, Herzschild schräglinksgeteilt, oben in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", unten in Rot zwei unten schräggekreuzte silberne Hirschstangen, jeweils nach der Teilung gelegt.

Bruno Detterle (28.1.1759-13.6.1832), Abt 1801-1832: Nach einem historischen Stich ist das Wappen geviert mit Herzschild, Feld 1 und 4: in Silber auf einem grünen Hügel ein von Bienen umschwärmter naturfarbener Bienenkorb, Feld 2 und 3: in Blau auf grünem Boden einwärts stehend ein Vogel (Taube?), Herzschild schräglinksgeteilt, oben in Silber ein schwebendes rotes Tatzenkreuzchen über dem roten Majuskelbuchstaben "W", unten in Rot zwei silberne Hirschstangen mit Grind, jeweils nach der Teilung gelegt. Auf besagtem Stich ruht auf dem oberen Kartuschenrand ein geflügelter Engelskopf mit Mitra; der Abts-Krummstab ist schrägrechts hinter den Schild gestellt.

Äbteliste

von Wilhering (Ausschnitt):

unter Hervorhebung der hier

mit einem Wappen vertretenen oder erwähnten Äbte

mit Wappenfundstellen:

Conrad III. (-14.7.1308), amtierte als Abt 1288-1308, gründete

1293 Engelszell

Ulrich I. (-1309), amtierte als Abt 1308-1309, zuvor

Prior

Otto III. (-29.3.1309), amtierte als Abt 1309-1309, zuvor Abt in

Hohenfurth

Wisento, amtierte als Abt 1309-1313, resignierte 1313, danach

1317-1319 Abt von Kloster Engelszell, wo er vorher schon Professe

war

Stephan I., amtierte als Abt 1313-1316, resignierte 1316, zuvor

Professe von Hohenfurth

Heinrich IV. Praendl, amtierte als Abt 1316-1331, resignierte

1331

Conrad IV., amtierte als Abt 1331-1333

Hermann (-1350), amtierte als Abt 1333-1350, gründete 1336

Säusenstein

Bernhard I. Hirnbrech, amtierte als Abt 1350-1359, resignierte

1359

Simon (-15.9.1360), amtierte als Abt 1359-1360

Walther (Balthasar) (-14.4.1366), amtierte als Abt 1360-1366

Andreas (-6.12.1369), amtierte als Abt 1366-1369, zuvor 1365-1366

Abt von Kloster Engelszell

Johann I., amtierte als Abt 1370-1381, resignierte 1381, zuvor

Professe von Ebrach

Peter I., amtierte als Abt 1381-1385, resignierte 1385

Jakob I. (-12.3.1421), amtierte als Abt 1385-1421

Stephan II. (-14.3.1462), amtierte als Abt 1421-1432, resignierte

1432, aus Mautern

Ulrich II. (-13.8.1451), amtierte als Abt 1432-1451

Georg I. (-20.8.1452), amtierte als Abt 1451-1452

Ulrich III., amtierte als Abt 1452-1460

Wilhelm (-18.12.1466), amtierte als Abt 1460-1466

Conrad V. Panstorfer (-5.9.1475), amtierte als Abt 1467-1470, aus

Linz, resignierte 1470

Urban (-10.3.1480), amtierte als Abt 1470-1480

Thomas Dienstl (-29.5.1507), amtierte als Abt 1480-1507, aus

Leonfelden

Caspar I. (-3.4.1518), amtierte als Abt 1507-1518, aus Mühlbach

in Wilhering

Leonhard Rosenberger (-21.1.1534), amtierte als

Abt 1518-1534, aus Linz - Wappen im Wappenbuch der Verordneten der 4.

Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz

1716), Nr. 1 - Wappen auf Grabstein

(abweichend)

Peter II.

Rinkhammer (-4.5.1544),

amtierte als Abt 1534-1543, resignierte 1543, aus Ottensheim - Wappen im Wappenbuch der Verordneten

der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18:

Linz 1716), Nr. 3 - Wappen auf Grabstein

Erasmus Mayer, amtierte als Abt 1543-1544, nach

9 Monaten Flucht nach Nürnberg und Trennung vom Kloster und

Orden, aus Nürnberg, Professe von Ebrach

Balthasar von Presing, kein Abt, sondern Landeshauptmann,

Administrator von Wilhering 1544-1545

Martin

Gottfried (-27.9.1560),

amtierte als Abt 1543-1560, aus Überlingen am Bodensee, Professe

von Baumgartenberg - Wappen

im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände

(Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 8 - Wappen auf

Grabstein

Gewolf (-21.5.1562), Abt von Engelszell, Administrator von

Wilhering 1560-1562

Matthäus Schweitzer (-9.9.1574), Prior von Wilhering,

Administrator von Wilhering 1562-1568, danach ab dem 8.9.1568

Abt, amtierte als Abt 1568-1574, konfirmiert am 3.4.1572

Johann II. Hammerschmied (-22.10. 1583), amtierte als Abt

1574-1583, vorher Prior von Baumgartenberg, ernannt am 9.11.1574,

installiert am 18.1.1575

Jakob II. Gistl (ca. 1543-8.2.1587), amtierte

als Abt 1584-1587, aus Weilheim in Bayern, Professe des

Benediktinerstiftes Fiecht in Tirol, ernannt am 23.10.1584,

installiert am 25.1.1585 - Wappen auf Grabstein

Alexander I. a Lacu (1550-19.5.1613), amtierte

als Abt 1587-7.9.1600, aus Lugano in der Schweiz, Doktor der

Theologie und Philosophie, Ernennung am 8.9.1587, konfirmiert am

2.8.1589, dann nach einem Ordenswechsel Abt von Garsten

(1600-1601) und Kremsmünster (1600-1613), apostolischer

Protonotar, Rector magnificus der Universität Wien - Wappen im Wappenbuch der Verordneten

der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18:

Linz 1716), Nr. 18

Prior Christoph Koller (-1.3.1603), Hofrichter Leonhard Mandl und

kurzfristig auch Petrus Rauch, Administratoren 1600-1603; Petrus

Rauch war Professe von Heiligenkreuz und wurde am 28.4.1602 Abt

von Lilienfeld

Johann Schiller (-6.4.1611), Administrator 1603, aus

Moosburg in Bayern, Professe und Prior in Lilienfeld, danach Abt

von Wilhering

Johann III. Schiller (-6.4.1611), amtierte als

Abt 1603-1611, zuvor Administrator, Benediktion am 6.4.1606 - Wappen auf Grabstein

Prior Johann Lanzendorfer und Hofrichter Augustin Resch,

Administratoren 1611-1612

Anton Wolfradt (1581-1.4.1639), amtierte als Abt

1612-1613, aus Köln, Professe von Heiligenkreuz, Doktor der

Theologie, Ernennung am 14.4.1612, Konfirmation am 21.11.1612,

danach 15.12.1613-1639 Abt von Kremsmünster, 1631-1639

Fürstbischof von Wien - Wappen im Wappenbuch der Verordneten der 4.

Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz

1716), Nr. 26

Georg II. Grill (-12.10.1638), amtierte als Abt

1614-1638, Professe von Baumgartenberg, zuvor 1613 Küchenmeister

in Wilhering, Postulation am 2.3.1614, Konfirmation am 5.5.1614,

Benediktion am 3.8.1614 - Wappen im Wappenbuch der Verordneten der 4.

Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz

1716), Nr. 30

Caspar II.

Orlacher (-28.11.1669),

amtierte als Abt 1638-1669, aus Bayern, Profess 1622, Wahl am

19.12.1638, Benediktion am 23.1.1639 - Wappen im Wappenbuch der Verordneten

der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18:

Linz 1716), Nr. 35 - Wappen auf Grabstein - Wappen am Sockel der

Sandsteinmadonna in der östlichen Kirchengiebelwand außen -

Wappen über dem alten Bibliothekseingang

Malachias Braunmüller (-8.12.1680), amtierte

als Abt 1670-1680, aus Passau, Profess am 1.11.1637, Wahl am

16.1.1670, Benediktion am 14.4.1670

Bernhard II.

Weidner (1640-27.5.1709),

amtierte als Abt 1681-1709, aus Linz, Profess am 1.11.1658,

Priesterweihe 1664, Wahl am 15.3.1681, Benediktion am 19.3.1681,

1681 Ernennung zum kaiserlichen Rat - Wappen im Wappenbuch der Verordneten

der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18:

Linz 1716), Nr. 52 - Wappen über dem Südeingang - Wappen auf

Epitaph - Wappen auf historischer

Klosterdarstellung

Hilarius

Sigmund (24.7.1665-8.8.1734),

amtierte als Abt 1709-1730, aus Zwettl in Oberösterreich,

Geburtsname Franz, zunächst Subprior und Cellerar, dann Pfarrer

in Oberneukirchen und Leonfelden, Wahl am 16.7.1709, resignierte

7.1.1730 - vermutlich

sein Wappen an ehem. Hofrichterhaus (Landesmusikschule)

Bonus Pömerl/Pemerl (1685-24.4.1734), amtierte

als Abt 1730-1734, aus Hohenfurth, zuvor 1727-1730 Administrator

von Engelszell, Wahl am 8.1.1730, in seiner Zeit brannte die

Kirche 1733

Johann IV.

Baptist Hinterhölzl

(31.8.1698-6.2.1750), amtierte als Abt 1734-1750, aus

Kurzenzwettl, Taufname Nikolaus, Profeß am 1.11.1711, Primiz

1723, Küchenmeister, Wahl am 10.6.1734, in seiner Zeit Bau der

Rokoko-Kirche, Onkel von Johann V. Baptist - Wappen im Wappenbuch der Verordneten

der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18:

Linz 1716), Nr. 74 - Wappen im Oberlicht über dem hofseitigen

Eingang

Raimund Schedelberger (1696-14.9.1753), amtierte

als Abt 1750-1753, aus Ottensheim, zuvor 1736-1745

Administrator von Engelszell, Wahl am 6.4.1750

Alan Aichinger (9.4.1705-23.12.1780), amtierte

als Abt 1753-1780, aus Freistadt in Oberösterreich, Wahl am

22.11.1753 - Wappen im

Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände

(Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), Nr. 80

Johann V. Baptist Hinterhölzl

(17.11.1732-30.5.1801), amtierte als Abt 1781-1801, aus

Kurzenzwettl, Neffe von Abt Johann IV. Baptist, Taufname Franz,

Primiz am 25.1.1758, Kaplan in Weißenbach, Verwalter des

Weinkellers, Wahl am 22.2.1781, erlebte die Josephinischen

Reformen

Bruno Detterle (28.1.1759-13.6.1832), amtierte

als Abt 1801-1832, aus Aspach/Innkreis, Wahl am 15.9.1801, zuvor

Prior - Wappen als

historischer Druck überliefert

Johann VI. Baptist Schober (15.1.1783-9.6.1850),

amtierte als Abt 1832-1850, aus Oberweißenbach, Wahl am

7.11.1832

Alois Dorfer (14.10.1807-5.2.1892), amtierte als Abt 1851-1892,

aus Putzleinsdorf, Wahl am 14.5.1851

Theobald Grasböck (16.9.1846-27.9.1915), amtierte als Abt

1892-1915, aus Leonfelden, Wahl am 20.7.1892, Gründer des

Gymnasiums

Gabriel Fazeny (9.1.1862-3.10.1938), amtierte als Abt 1915-1938,

aus Ebelsberg, Wahl am 13.12.1915

Bernhard Burgstaller (14.2.1886-1.11.1941), amtierte als Abt

1938-1941, aus Eidenberg, Dr. phil., Wahl am 29.11.1938, in

seiner Zeit Aufhebung des Stifts, starb im Gefängnis in Anrath

bei Krefeld

Balduin Wiesmayr (5.5.1889-17.5.1948), amtierte als Abt

1941-1948, aus Leonding, Wahl am 11.11.1941, wegen Aufhebung des

Stiftes zunächst Pfarrer in Gramastetten

Wilhelm Ratzenböck (18.7.1900-22.2.1966), amtierte als Abt

1948-1965, aus Traberg, Dr. theol., Wahl am 13.8.1948,

resignierte am 6.9.1965, Erbauer des Internates und des

Gymnasialtraktes

Gabriel Weinberger (24.9.1930-), amtierte als Abt 1965-1977, aus

Semlin = Zemun, Serbien, Wahl am 23.9.1965, Benediktion am

9.10.1965, resignierte am 17.11.1977

Dominik Nimmervoll (24.1.1939-), amtierte als Abt 1977-1991, aus

Zwettl, Dr. phil., Wahl am 12.12.1977, Benediktion am 9.1.1978,

resignierte am 5.9.1991

Gottfried Hemmelmayr (9.11.1937-), amtierte als Abt 1991-2012,

aus Lichtenberg, Wahl am 5.9.1991, Benediktion am 22.9.1991,

resignierte am 8.6.2012

Reinhold Dessl (6.8.1962-), amtiert als Abt 2012-ad multos annos,

aus Linz, zuvor seit dem 8.6.2012 Administrator, Wahl am

25.4.2013, Benediktion am 23.6.2013

Wappengrabsteine

der Kirchberger in der Totenkammer:

Das Rittergrabmal für

Sebastian von Kirchberg (-1511) trägt im oberen Teil

folgende Fraktur-Inschrift: "H(i)er li(e)gt begraben der

Ed(e)l und vest / Sebastian kirchperger der gestorben / ist an

eritag vo unser lieben frawen / tag Ierer schiedung Anno domini /

M ccccc und im xi ja(h)r". Der Familie der Kirchberger bzw.

von Kirchberg ist die Burg Kirchberg bei Kirchberg an der Donau

in der Nähe von Schönhering zuzuordnen. Die Burg wurde aber in

der Zeit der Schaunberger Fehden zerstört. Die Burg wurde noch

im späten Mittelalter aufgegeben und ist heute komplett

abgegangen. Sie lag ca. 8 km südsüdwestlich von Wilhering. Die

Familienmitglieder waren zeitweise Dienstleute der Schaunberger

und Lehensnehmer des Stifts Wilhering. Bis in die Mitte des 15.

Jh. waren die Familienmitglieder schaunbergische Vasallen.

Sigmund war 1445 Anwalt der Grafschaft Schaunberg. Als Belohnung

für ihre Dienste erhielten die Kirchberger von Graf Johann von

Schaunberg Schloß Mistelbach und die Kammerhube zu Schönhering

zu Leibgeding. Bernhard und Sebastian von Kirchberg erhielten von

Kaiser Maximilian I. die Erlaubnis, die in Verfall geratene

Stammburg wieder aufzubauen, doch dazu kam es nicht. Statt dessen

richteten sie sich in Burg Ennsegg ein, nach 1623 Ott Josef von

Kirchberg, zunächst als Pfand, dann als freies Eigengut, dann

dessen Sohn, ebenfalls Ott Josef von Kirchberg. Die Familie hatte

das Erbschenkenamt des Hochstifts Passau inne. Die Familie der Kirchberger

führt als Stammwappen in Rot zwei schräggekreuzte goldene

Morgensterne (Streitkolben), auf dem Helm mit rot-goldenen Decken

ein Paar golden-rot übereck geteilter Büffelhörner, jeweils

außen mit fünf goldenen Morgensternen (Streitkolben) besteckt

(Siebmacher Band: OÖ Seite: 154 Tafel: 46, Band: NÖ1 Seite: 231

Tafel: 114).

|

|

Es gibt noch ein vermehrtes Wappen für die Familie, geviert, Feld 1 und 4: Stammwappen, Feld 2 und 3: rot-silbern geteilt, oben ledig, unten sechs (3:2:1) blaue Eisenhüte (Karpringen). Im Aschaffenburger Wappenbuch (Wolfert, Tafel 26 Seite 55) ist es etwas anders dargestellt, nämlich geviert, Feld 1 und 4: unter einem roten Schildhaupt in Silber sechs (3:2:1) blaue Kugeln, Feld 2 und 3: in Rot zwei schräggekreuzte Morgensterne (Streitkolben). Die Familie spaltete sich in zwei Linien, von denen die erste 1698 mit Josef Ignaz Kirchberger zu Haugsdorf erloschen ist, und die andere, die Seisenburger Linie, 1747 mit Nikolaus Josef Freiherr von Kirchberg (1724-1747) ausstarb.

|

|

Das zweite Wappen zeigt im Schild einen Balken, auf dem gekrönten Helm ein beiderseits mit einem Balken belegter Flug. Die Genealogien und die Daten bei von Hoheneck und bei Wißgrill sind etwas widersprüchlich. Einem Sebastian Kirchberger wird bei Wißgrill als Ehefrau eine Rosina Missingdorfer beigesellt. Die von Missingdorf führten in Grün einen goldenen Balken, auf dem Helm mit grün-goldenen Decken einen grünen, mit einem goldenen Balken belegten Flug (Siebmacher Band: OÖ Seite: 544 Tafel: 121, vgl. auch Missingdorfer in Band: NÖ1 Seite: 300 Tafel: 159, Scheiblersches Wappenbuch Folio 470). Später kam das Wappen der Missingdorfer in das vermehrte Wappen der von Volkra. Es sei aber angemerkt, daß die Daten für Rosinas Ehemann Sebastian Kirchberger bei Wißgrill nicht mit dem Todesjahr 1511 lt. Grabplatte in Einklang zu bringen sind und in summa nicht plausibel sind. Welche Daten korrekt sind, ist dem Anschein nach bei den spärlichen Genealogien nicht sauber getrennt. Bei diesem Sebastian Kirchberger handelt es sich jedenfalls um einen Sohn von Jörg/Georg Kirchberger (siehe nachfolgender Stein) und um einen Enkel des Sigmund Kirchberger (siehe dritter Stein). Für Sebastian wird als Todestag der 12.8. angegeben. Sebastian, der keine Kinder hatte, hatte noch einen jüngeren Bruder namens Bernhard (-1531), welcher mit seiner Ehefrau Siguna Purgstallerin die Familienlinie fortsetzte und die Herrschaft und das Schloß Viehhofen kaufte, ein passauisches Lehen. Die Platte nennt als Todesjahr 1511, andererseits heiratete Sebastian nach Wißgrill 1512 und stiftete 1515 der Pfarrkirche zu Borchdorf einige Gülten und Grundstücke, außerdem bekam Sebastian 1516 mit seinem Bruder Bernhard zusammen die kaiserliche Erlaubnis zum Wiederaufbau der Stammburg. Entweder werden hier zwei verschiedene Personen des Namens Sebastian nicht voneinander getrennt, oder das Datum der Platte ist falsch.

|

|

Die zweite Grabplatte bringt uns eine Generation zurück zu den Eltern des vorerwähnten Sebastian, zu Jörg bzw. Georg Kirchberger und seiner 1509 verstorbenen Frau, Margaretha Perger von Perg. Im oberen Teil der Platte befindet sich die neunzeilige Inschrift, im unteren Teil ist vertieft das Ehewappen aus einer oben von vier Bogensegmenten abgeschlossenen, flachen Vertiefung herausgehauen in Form zweier Wappenschilde, die unter der gemeinsam genutzten Helmzier des Ehemannes zusammengestellt sind. Das Wappen der Kirchberger folgt dem oben Gesagten. Der Wappenschild der Perger von Perg (oder auch Perger am Perg) zeigt in Silber zwei Schrägbalken, der obere rot, der untere grün. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: OÖ Seite: 240 Tafel: 67, Band: OÖ Seite: 769, und dort wird als Helmzier angegeben: Zu rot-silbernen Decken zwei wie der Schild bezeichnete Büffelhörner oder gestürzte Hifthörner mit in der Mitte verschlungenen Bändern. Lt. Siebmacher-Eintrag besteht keine Gewähr für die Korrektheit der Tinkturen.

Besagter Jörg bzw. Georg Kirchberger hatte noch mehrere Geschwister, darunter den am 8.10.1467 verstorbenen Walter Kirchberger und den am 6.12. verstorbenen Wolfgang Kirchberger. Seine Ehefrau Margaretha war die Tochter von Ruger/Rueger Perger am Perg, Herr zu Viehofen, und Siguna von Neudeck (nach Wißgrill) oder Agnes von Hinterholz (nach Siebmacher). Die Inschrift lautet: "Hie(r) li(e)gt begraben di(e) Ed(e)l fraw / Margret des edl(e)n vest(e)n Jorgen / Kirchperger zu Eg(e)nperg hausfr(aw) / des Edl(e)n Strenngen Ritter(s) her(rn) / Rueger am perg e(he)liche tochter di(e) / gestorben ist an montag nach de(m) / heiligst(e)n palbmtag Anno domi(ni) / 1509 Ja(h)r den(en) allen got(t) genadig / well sein" und ordnet diese Platte damit allein der Ehefrau zu. Der älteste bekannte Stammvater der Familie Perger am Perg ist lt. Siebmacher Heinricus de Monte, der 1231 eine Passauer Urkunde bezeugte. Die Familienmitglieder waren passauische Dienstleute und Tannberger Lehnsleute. Die Familie erwarb Besitz im Mühlviertel. Der Hauptsitz war Perg bei Rohrbach, zur Hälfte ein passauisches und zur Hälfte ein österreichisches Lehen. Die landesfürstliche Hälfte kam später zeitweise in andere Hände, kam dann wieder als freies Eigengut an die Familie zurück, die passauische Hälfte blieb der Familie aber durchgehend bis zum Erlöschen Ende des 15. Jh. als Lehen.

|

|

Die dritte Grabplatte führt uns noch eine Generation weiter zurück, zu den Großeltern des Sebastian Kirchberger und den Eltern des Jörg bzw. Georg Kirchberger, zu Sigmund Kirchberger (-29.11.1468) und seiner zweiten Frau, Barbara Geumann (-29.6.1469). Barbara war die Tochter von Heinrich Geumann zu Galsbach und Ursula von Aistersheim. Die rechteckige Platte besitzt eine umlaufende Inschrift mit zwei zusätzlichen Zeilen im oberen Bereich des Innenfeldes. Im unteren Teil des Innenfeldes ist vertieft das Ehewappen herausgehauen in Form zweier Wappenschilde, die unter der gemeinsam genutzten Helmzier des Ehemannes zusammengestellt sind. Das Wappen der Kirchberger folgt dem oben Gesagten. Der Wappenschild der von Geumann ist von Silber und Schwarz mit einer Scharte geteilt, auf dieser ein goldenes, mit dem Stiel nach unten und mit der Spreite nach oben reichendes Eichenblatt. Das Wappen wird in mehreren Varianten beschrieben im Siebmacher Band: OÖ Seite: 62 Tafel: 26, und dort wird als Helmzier angegeben: Zu schwarz-silbernen Decken ein Paar wie der Schild geteilter Büffelhörner, außen jeweils mit drei goldenen Eichenblättern besteckt. Die ältere Genealogie der Familie bei Wißgrill und bei Hoheneck ist widersprüchlich, auch die Reihenfolge der Ehefrauen ist vertauscht und stimmt nicht mit den Daten der Platte überein, selbst die Lebensdaten sind unplausibel. Die erste verläßlich zu greifende Person ist Hainrich Gaiman, der im 14. Jh. Galsbach im Hausruckviertel gekauft hatte. Das bedeutendste Familienmitglied war Johann von Geumann (-1533), zweiter Hochmeister des weltlichen Ordens vom heiligen Georg mit Sitz in Millstadt in Kärnten, von Kaiser Maximilian I. in den Reichsfürstenstand erhoben und zu seinem ersten Testamentsvollstrecker bestimmt. Die freiherrliche Familie wurde später protestantisch, mußte Anfang des 17. Jh. nach Bayern emigrieren und ihre Besitzungen Galsbach und Trateneck verkaufen. Später kam die Familie zurück, aber nach Niederösterreich. Die letzten Nachrichten über diese Familie gibt es aus der Mitte des 18. Jh.

Besagter Sigmund Kirchberger, ein Sohn von Leutold II. Kirchberger und Klara Anhangerin zu Roith, hatte in erster Ehe Dorothea von Sinzendorf geheiratet. Sigmunds Bruder war Erasmus Kirchberger (-20.3.1471), weitere Brüder waren Otto und Jakob. Sigmund Kirchberger war 1442 Pfleger in Mistelbach für die Schaunberger. 1454 bekam er die Herrschaft und das Schloß Mistelbach von den Schaunbergern als Leibgeding. Sigmund Kirchberger kaufte 1464 die Herrschaft Egenberg, mit der er am 28.2.1467 von Kaiser Friedrich III. belehnt wurde und die in der Inschrift seines Sohnes genannt wird. Sigmund Kirchberger stiftete 1464 zusammen mit seiner Frau Barbara und seinem Bruder Erasmus (-20.3.1471) in der Magdalenenkapelle von Wilhering ein jeden Montag zu singendes Amt, weiterhin eine Vigil und ein Seelenamt an den vier Quatembern. Zur Finanzierung bekam das Kloster vom Stifter den Oberhof zu Heitzing und das Lehen zu Schaufreyling, so eine Gerichtsurkunde vom 3.9.1554. Die oben links im Eck beginnende Inschrift der Grabplatte lautet: "Anno d(omi)ni m cccc lxviii an san(c)d / Andres tag Ist gestorb(en) der Edel Ritter her(r) Sigmund kirchp/erger Anno d(omi)ni 1469 do starb / die Edel fraw Barbara Gewman(n)in sein hausfraw An sa(nc)d / peter un(d) pauls tag den(en) / got(t) genadig sey Amen" und ordnet sie damit beiden Ehepartnern zu. Sigmund hatte als Söhne Wolfgang, Balthasar/Walter, Erasmus und Jörg/Georg Kirchberger und als Töchter Anastasia, Afra, Margareta und Anna. Wolfgang gründete die 1698 erloschene Linie, Georg die andere, zu der die beiden zuvor vorgestellten Grabplatten für Georg und Sebastian gehören.

Wappengrabsteine

weiterer Personen in der Totenkammer:

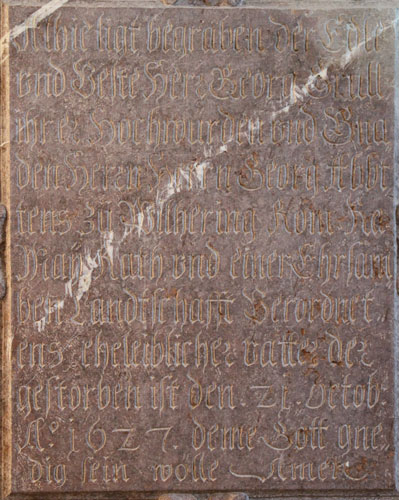

Dies ist der Grabstein für

Georg Grill oder Grüll (-21.10.1627), den Vater eines

hiesigen Abtes. Die die Platte dominierende Fraktur-Inschrift

lautet: "Alhie li(e)gt begraben der Edle / und Veste Herr

Georg Grüll / ihrer Hochwürden und Gna/den Herrn, Herrn Georg

Abbt/tens zu Wilhering Röm(isch) Ka(iserlicher) / May(estät)

Rath, und einer Ehrsam/ben Landtschafft Verordnet/ens

eheleiblicher vatter der / gestorben ist den 21. octob(ris) /

A(nn)o 1627 deme Gott gn(a)e/dig sein wölle Amen."

|

|

Sein Sohn war Georg II. Grill (-12.10.1638), Professe von Baumgartenberg, zuvor 1613 Küchenmeister in Wilhering, Postulation als Abt am 2.3.1614, Konfirmation am 5.5.1614, Benediktion am 3.8.1614, im Amt als Wilheringer Abt bis zu seinem Tod 1638. Weil dessen Wappen im Wappenbuch der Verordneten der 4. Obderennsischen Landstände (Kremsmünster, CC Cim. 18: Linz 1716), unter Nr. 30 verzeichnet ist, können wir dieses Wappen auf dem Stein auch mit den Tinkturen beschreiben:

Gespalten, rechts in Silber auf einem Dreiberg ein goldener Löwe, der einen ausgerissenen grünen Baum in den Vorderpranken hält, links geteilt, oben in Silber ein halber schwarzer Adler am Spalt, unten schwarz-golden geteilt, unten eine silberne Rose mit goldenem Butzen. Im Wappenbuch der Verordneten werden die Inhalte anders kombiniert, es ist ein geviertes Feld, wo in Feld 1 noch einmal die schwarz-goldene Teilung mit der Rose unten auftaucht. Auf dem gekrönten Helm wird ein Flug geführt, der beiderseits mit einem mit einer Rose belegten Balken belegt ist.

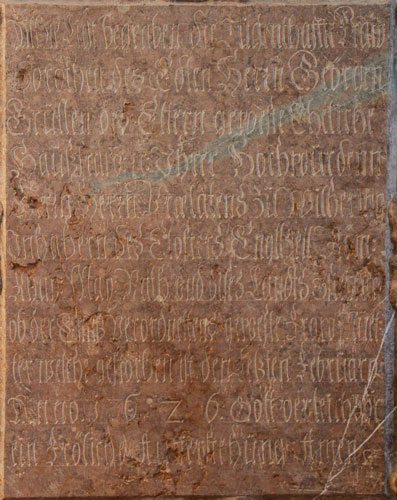

|

|

Ganz analog und mit gleichem Wappen ist diese Platte aufgebaut, deren Fraktur-Inschrift lautet: "Alhie Li(e)gt Begraben die Tugenthaffte Fraw / Dorothea des Edlen Herrn Geörgen / Grüllen des (A)Elter(e)n geweste Eheliche / Haußfraw u(nd) Ihrer Hochwürdenn / Georg Herrn Praelatens zu Wilhering / Inhabern des Closters Engllzell Röm(isch) / Khay(serlicher) May(estät) Rath und di(e)ses Landts Öster(r)eich / ob der Ennß Verordnetten geweste Fraw Muet/ter welche gestorben ist den letzten Februarii / Anno 1626 Gott verleiche ihr / ein frö(h)liche Aufferstehung Amen".

Dorothea verheiratete Grill (-28.2.1626) wird hier mit einem inhaltsgleichen Wappen repräsentiert. Beide Eltern verbrachten also ihren Lebensabend in Wilhering, wo ihr Sohn sich um sie kümmern konnte.

Dieser nachfolgend abgebildete Grabstein ist einer der ältesten im Raum, und er hat ein paar Besonderheiten. Die auf dem Rand umlaufende Inschrift lautet: "+ ANNO D(OMI)NI M CCC / .....WERNHARDUS MILES DE AISTERS/HAIM ET CLARA / UXOR EIUS M CCC LII XIII KAL IVNII". Die Inschrift heißt "CLARA" und nicht "altera", wie bei Ferdinand Wirmsperger: Aistersheim und seine Besitzer, 46 zu lesen ist, weiterhin steht dort "JUNII" und nicht "JULII", wie in den Mitteilungen der k. k. Centralcomm. N. F. III, LXIV zu lesen ist. Das Todesdatum für Wernhard von Aistersheim ist freigelassen, durch Nachweis an anderer Stelle (Totenbücher des Stifts Wilhering) läßt es sich zum 25.9. ergänzen, während sich für seine Frau Clara der 20.5.1352 ergibt. Wernhard überlebte also seine Frau, hatte nur anläßlich des Todes seiner Frau den gemeinsamen Stein vorbereitet, und ein Nachtragen seines eigenen Todestages unterblieb. Er muß seine Frau aber eine ganze Weile überlebt haben, weil er noch 1379 urkundlich auftaucht, als Bruder eines Heinrich von Aistersheim. Der Schild der Herren von Aistersheim ist von Silber und Schwarz geteilt und zweimal gespalten, auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken ein halber Flug in den Teilungen und Farben des Schildes (Siebmacher Band: BayA1 Seite: 65 Tafel: 65, Band: OÖ Seite: 708 Tafel: 1). Die Angabe von Wirmsperger, Wernhardus sei zweimal vermählt gewesen, ist unzutreffend und beruht auf seiner fehlerhaften Lesung der Inschrift.

|

|

Die Wappendarstellung im Zentralfeld ist in Bezug auf Schild und Kleinod mit andersfarbigem Stein eingelegt, aber in Bezug auf Helm und Helmdecken nur eine Ritzzeichnung. Passend zur Entstehungszeit ist als Helmtyp der Kübelhelm gewählt worden. Das Kleinod, eigentlich ein halber Flug, hat die damals modische Form eines Kinnbackenknochens. Am 21.6.1982 hat die oberösterreichische Landesregierung beschlossen, der Gemeinde Aistersheim entsprechend des Vorschlages des Gemeinderates vom 18.3.1982 den Wappenschild der einstigen Ortsherren als Kommunalwappen zu verleihen (Publikation LGBl.Nr. 45/1982). Die ganze Platte ist hier verkehrt herum angebracht, so daß das Wappen gestürzt erscheint. Ein absichtliches Stürzen des Wappens können wir verneinen, weil die Familie im 14. Jh. noch nicht erlöschen ist. Die Familie der Aistersheimer taucht erstmals mit Dietmarus de Eistersheim, einem Ministerialen der Otakare in Steyr, als Zeuge in einer Passauer Urkunde vom 11.11.1146 auf. Die Familie erlosch im Mannesstamm erst mit Heinrich von Aistersheim 1426. Aistersheim kam an die Herren von Hohenfeld, als Johann von Hohenfeld Anna von Aistersheim heiratete, 1464 den Besitz kaufte und nun einen eigenen Zweig der Herren von Hohenfeld zu Aistersheim etablierte. Das heutige Wasserschloß Aistersheim, eine renovierungsbedürftige, an den Ecken von massiven Rundtürmen flankierte Vierkantanlage, stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. und wurde bereits unter den neuen Besitzern der Herrschaft errichtet: Der Bauherr der Renaissance-Anlage war hauptsächlich Achaz von Hohenfeld.

|

|